Les artistes ne nous doivent rien. Et c’est encore plus vrai aujourd’hui alors qu’on profite quasiment gracieusement du fruit de leur travail créatif. Je me souviens de ce mini-scandale de scenesters quand le groupe hardcore Ceremony avait sorti un disque axé post punk/new wave (l’excellent The L Shaped Man). Les Californiens étaient devenus des vendus aux yeux de leurs fans qui s’égosillaient en ligne : “I miss the old Ceremony”. Le groupe a fini par faire des t-shirts de cette complainte (plutôt marrant non?) et a eu en interview la meilleure des réponses: l’ancien Ceremony existait toujours, il était là, disponible sur trois LP’s (et le “nouveau” Ceremony était bien libre d’aller où il avait envie musicalement).

Les artistes ne nous doivent rien certes, mais ça ne nous empêche pas de consommer leurs œuvres et leurs personnalités (puisque les deux sont désormais totalement confondues dans un océan d’informations) de la même manière qu’un autre bien commercial. Ce nouveau statut de consommateur du fan de musique, les marques et grandes corporations l’ont totalement intégré (elles y ont même grandement participé, on y reviendra), ce qui explique la profusion depuis des décennies de campagnes de publicité s’appuyant sur la notoriété des musiciens, qu’ils soient issus de l’underground ou des sphères mainstream.

“Hedi Slimane a tué le rock”.

C’est une journaliste qui m’avait invité pour parler d’un livre que j’ai écrit sur une grande radio française du service public qui m’a dit ça quelques instants avant de prendre l’antenne. J’ai fait un gros effort pour me concentrer sur le direct qui commençait mais j’avais l’impression que cette phrase lapidaire résumait bien une forme de malaise que je ressentais ces dernières années en voyant l’industrie du luxe et de la mode aspirer régulièrement la contre-culture. Alors, certes le monde a changé, l’avis (et la vie aussi d’ailleurs) de Kylie Jenner compte plus que celui de Ian MacKaye ou Bob Dylan. Je n’ai personnellement pas envie de m’en plaindre (mes combats sont ailleurs). Pourquoi voit-on alors régulièrement les structures dominantes de l’économie de marché chercher des figures dans les marges, plutôt que justement chez les rescapées de la télé-réalité des années 2000 projetées modèle d’entrepreneuses ?

La première raison est assez simple. Ça coûte beaucoup beaucoup beaucoup moins cher. J’avais été effaré d’apprendre le montant payé aux musiciens invités par Céline pour sa campagne de publicité shootée/dirigée par Hedi Slimane (on était bien bien loin des 15 millions de dollars versés récemment par McDonald’s à Travis Scott). Impossible d’en vouloir à Nathan Roche du Villejuif Underground d’avoir accepté ce marché presque faustien. Avec moins de 200 euros sur son compte (comme il le racontait à l’époque au magazine anglais The Face), c’était ça ou rien. Et j’aurais probablement fait la même chose (et vous aussi).

La deuxième raison est plus insidieuse et trahit bien la place que l’on peut accorder à la culture underground dans le commerce “créatif” en 2022 (les guillemets sont importants). Hedi Slimane en jetant son dévolu sur les musiciens underground ne leur laisse pas vraiment le choix. Il sait pertinemment qu’il est en position de force. Comme le racontait la journaliste Marianna Timony sur son blog après une hallucinante soirée fiasco Burger Records/Yves Saint Laurent-Slimane en 2016:

“Son vrai talent ne réside pas dans la création mais dans le fait d’identifier correctement des centres créatifs avant qu’ils n’explosent, avec lesquels il s’aligne et qu’il aspire totalement avant que la source ne se transforme en boue”. Car il n’y a rien de plus qui ressemble à une photo d’Hedi Slimane qu’une autre photo d’Hedi Slimane. Peu importe qu’il tire le portrait de Marilyn Manson, Courtney Love, ou des Pirouettes (il doit avoir un drôle d’historique Spotify le gars). Slimane (dont la ligne de défense est qu’il “est fan de musique”) comme la plupart des tenants des industries commerciales qui visent à faire du sucre sur la récupération des mouvements de la jeunesse et de la contreculture, instrumentalise un certain momentum. Il exige de ses acteurs (“they have no name, no face” rappelle à juste titre Timony) de faire la promotion de la marque en leur faisant miroiter une possible célébrité ou accès à une sphère supérieure et disparaît aussi vite qu’il était arrivé pour passer à sa victime suivante. Pendant ce temps, c’est sa touche à lui que l’on célèbre et le chiffre d’affaires de sa griffe (devenue authentique car dirigé par un “artiste”) qui décollent. Ni la carrière, ni le compte en banque de ses modèles, qu’il abandonne sur le bas côté de la route pour passer à la victime suivante. Quand un vampire mord un humain, il lui offre au moins la vie éternelle. A cet endroit, les musiciens ne sont que des porte-manteaux. Enfin pas tout à fait.

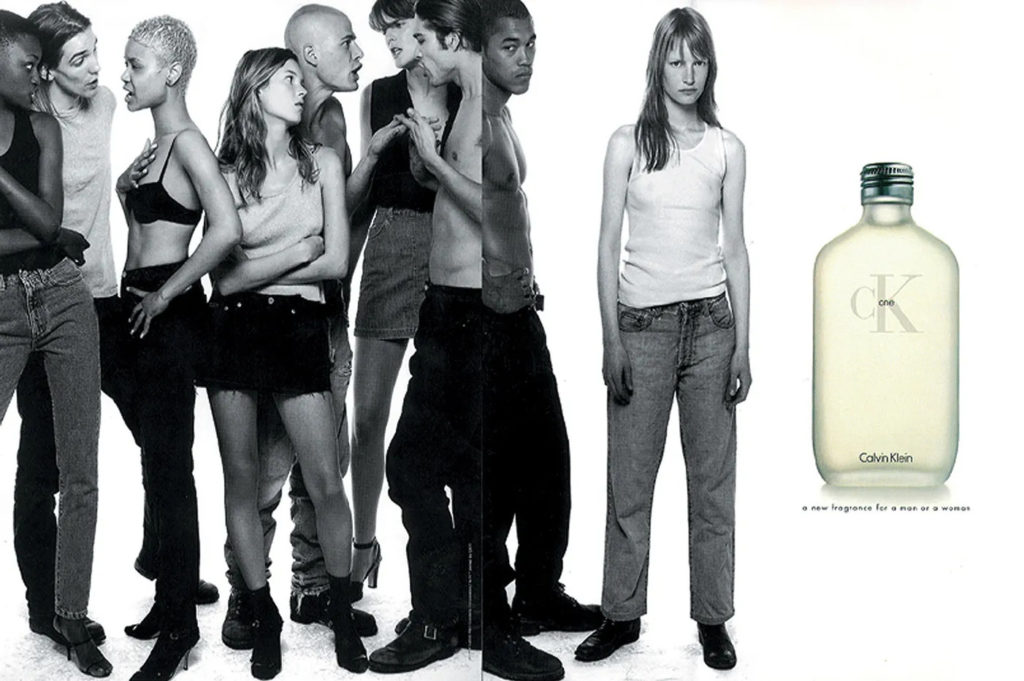

Ce que font les marques depuis la nuit des temps en s’emparant de musiciens plus ou moins connus c’est s’attribuer une valeur extrêmement difficile à obtenir quand on rentre dans le secteur du marché capitaliste: c’est l’authenticité. Celle que j’évoquais dans le numéro 7 à propos de la récupération et duplication industrielle de l’éthique/esthétique Do It Yourself. Ce même mouvement d’appropriation était déjà à l’oeuvre par exemple dans les campagnes de Calvin Klein pour son parfum unisexe CK One dans les années 90 et traduit la force d’une simplification à l’extrême des esthétiques contre-culturelles. La marque y faisait se côtoyer tout un tas de jeunes Apollon slackers avec la valeur cool/rassurante d’alors Kate Moss (pré-coke/Pete Doherty). La nation alternative (pour reprendre le nom d’une émission de MTV de l’époque) était déclinée dans un habile spot télévisé et donnait un message simple: l’underground est un look comme les autres et si un produit s’adresse à des jeunes branlos de 15-25 ans on ne vas certainement pas les appâter avec des images de buffet dionysiaque dans les Pouilles ou de partie de polo dans les Hamptons. J’avoue que du haut de mon adolescence je ne voyais absolument pas la différence entre Empire Records, Nevermind et ces publicités. Je vous laisse deviner ce que j’ai commandé à Noël en 1995: un flacon de CK One.

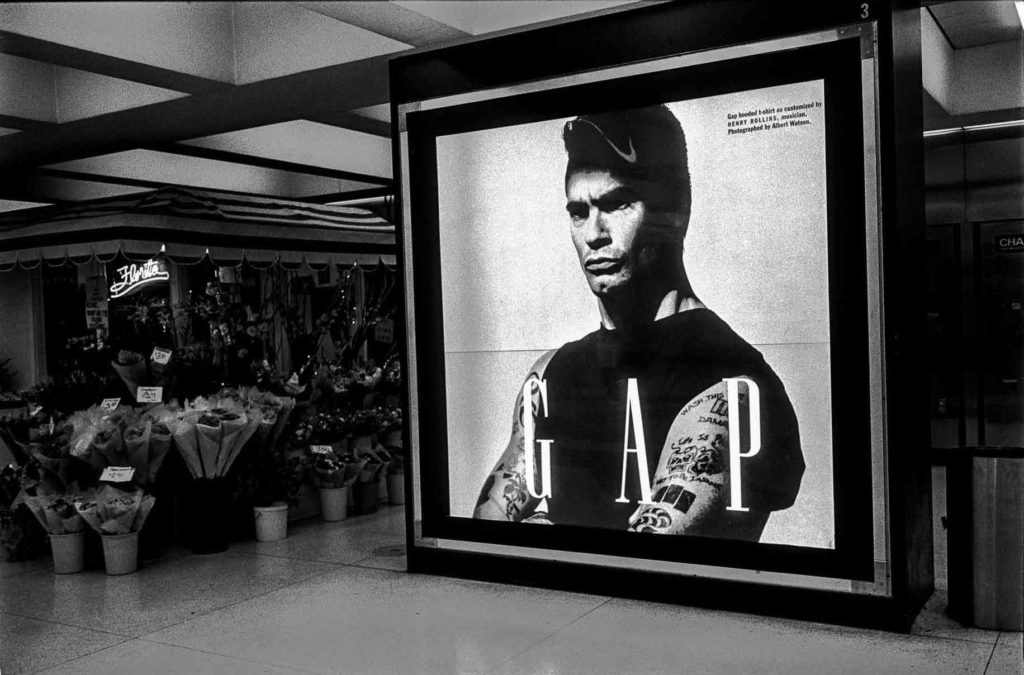

En 1991 (“the year punk broke” vous savez), Henry Rollins devenait l’égérie d’une campagne GAP sur laquelle il apparaissait tous tats et moue boudeuse hardcore dehors. Slogan de la pub “Classic Gap: for individuals who never have to state their claim”. En 2016, on retrouvait le mythique chanteur de Black Flag en égérie Calvin Klein, preuve que ce n’était pas un coup du sort ou de la crise économique mais bien une démarche assumée. En 2009, Rollins (avec son timbre de voix si particulier) s’exprimait sur un sujet attendu: les musiciens punk et underground qui se vendent (le terme anglais “sell out” s’accompagne généralement d’une forme de crachat dans le fond de la gorge). Son argument: être un vendu ce n’est pas autoriser l’utilisation de sa musique ou de son image dans une publicité. Ce serait au contraire faire des compromis sur sa musique et accepter de faire des concessions lors de l’enregistrement de ses disques (spoiler: il y a des gens qui ont réussi le grand chelem). Rollins continue sur sa lancée et énonce une idée assez intéressante: c’est parce que les fans de punk sont devenus des consommateurs en puissance que les annonceurs utilisent la musique et l’image des artistes qu’ils aiment. Le monde a fait un tour sur lui-même et il semblerait que nous en soyons les grands responsables.

Ce qui se corse un peu dans le cas de la mode tout de même (et ici j’emploierai ce terme à propos de griffes qui ne vendent pas de produits au dessous de 200 balles, même si in fine ce sont les mêmes pays pauvres qui fabriquent les t-shirts à 5 euros d’H&M et ceux à 199 euros d’APC), c’est qu’on évolue dans une économie totalement hors sol qui semble un peu trop souvent esthétiser une forme de bohême, voire de pauvreté. C’est probablement aussi con d’acheter un sac en toile de jute type Tati reproduit par Balenciaga à 1500 euros qu’une réédition d’un obscur groupe de post punk australien. N’empêche qu’à la fin, les pouvoirs dominants s’en trouvent renforcés et les autres “bien dépourvus quand la bise est venue ». Il est évident que la musique et la mode ont des trajectoires parallèles et totalement concomitantes. Des rockers des années 50 aux mods en passant par les Bboys, les ravers ou les punks évidemment, la création d’un vestiaire à contre-courant des standards contemporains a toujours été une façon d’opérer une sorte de révolution esthétique avec de forts relents politiques et sociaux. C’est ce sentiment de danger, de rébellion et cette illusion de sortir de la masse que l’industrie de la pop music comme celle de la mode cultivent depuis des décennies.

Cependant, la rencontre d’un musicien qui se vend et d’une marque qui l’utilise à des fins commerciales donne le message un peu nauséabond qu’un choix de vie radical doublée d’une démarche créative (qui se soldent souvent par un existence fauchée et très insécuritaire) ne serait qu’une valeur marchande, une stock option qui éventuellement fructifie avec le temps. Le ver a toujours été dans le fruit (on se souviendra des premiers entrepreneurs de la mode et du punk que furent Vivienne Westwood et Malcolm McLaren), mais le fruit justement n’a jamais été aussi pourri. Que faire dans un monde où les musiciens crèvent la dalle et où à l’image de Nathan Roche ils n’ont pas d’autre option pour survivre que vendre leur face (et un peu de crédibilité) à une enseigne de prêt à porter de luxe? Essayer de réfléchir notre rapport à l’Art en dehors de la simple consommation peut-être pour commencer.

NB: Cette année, Bruce Springsteen (qui ne manque de rien, j’imagine) a accepté pour la première fois de sa vie d’être l’égérie d’une campagne de publicité. C’était pour Jeep et l’opération a été interrompue peu après sa sortie, puisque le Boss s’est fait arrêter pour conduite en état d’ivresse. Karma’s a bitch.

ADRIEN DURAND

Ce texte est initialement paru dans le numéro 9 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.