Drôle de catwalk

Dans la société américaine contemporaine, se voir devenir un déguisement d’Halloween est une forme de consécration. En 2019, le magazine Elle publie un article truffé de conseils pour la fête des morts qui explique notamment “comment s’habiller comme Anna Sorokin pour Halloween”. Fin 2018, c’est une drôle d’influenceuse mode qui défile sur un drôle de catwalk à New York: Anna Sorokin, donc, une citoyenne russe de 30 ans, est jugée pour escroquerie et vol puis condamnée à une peine de 4 à 12 ans de prison plus une amende de 200 000 $. Au début du procès, un.e anonyme ouvre de son côté la page Instagram “Anna Delvey Court Looks” et documente jour après jour les tenues de la criminelle (qui a embauché une styliste pour l’occasion). Avec ses longs cheveux fins, ses grosses lunettes et ses tenues enfantines noires et blanches, Anna Sorokin ressemble alors à une petite fille prise la main dans le sac en train de voler des bonbons. Elle vient pourtant de vivre pendant quatre années comme une millionnaire sans débourser un centime tout en ridiculisant toute la haute société new-yorkaise.

Anna Sorokin (son nom de baptême) est une jeune fille plutôt banale. Née en Russie dans un milieu modeste, elle se passionne précocement pour la mode et part, à la sortie de l’adolescence, à Paris pour faire un stage dans le magazine un peu toc Purple. Elle adopte le patronyme Delvey (moins connoté géographiquement) et s’invente déjà une vie d’héritière orpheline née en Allemagne. Elle comprend rapidement que mentir sur son statut au sein du magazine lui permet de lutter contre sa timidité maladive. Après tout, le milieu du luxe et de la mode est autant habitué à croiser des personnages excentriques que des figures mutiques et hautaines. Peu à peu, Sorokin fait son trou de souris dans les cercles fermés parisiens. Elle voyage un peu partout dans le monde et est désignée de plus en plus souvent par la presse people comme une personnalité influente. Toujours stagiaire, elle adopte un train de vie de star, sans que l’on sache d’où vient l’argent qu’elle dépense.

Débarquée à New York en 2013, l’arnaqueuse met au point un habile système (quoique extrêmement culotté) pour s’enrichir et vivre dans le luxe. Rapidement, elle s’entoure d’amis riches qu’elle manipule aisément. Fascinés par son histoire et son aplomb, ils ne remettent jamais en doute sa bonne foi quand elle prétend régulièrement avoir égaré sa carte bleue et lui avancent sans sourciller des additions de plus de 30 000 dollars (une broutille dans le monde des ultra riches). Delvey s’installe alors définitivement à Manhattan et loge dans des hôtels de luxe (le Méridien ou le Beekman) en se présentant comme une héritière millionnaire sans carte bancaire (sic). Dans le milieu des grandes fortunes, personne ne questionne cette jeune fille qui donne tous les signes extérieurs de richesse. Parfois acculée par certains de ses amis, elle parvient à s’excuser et promet de les rembourser (versant des petites sommes ici et là en signe de bonne volonté). Elle est attachante, touchante et continue de déjeuner dans les plus grands restaurants à l’œil en donnant les numéros de cartes American Express “empruntés” à de riches copains. Les dettes s’accumulent mais la pyramide tient encore en place.

Celle-ci s’écroule avec l’échec de la pièce maîtresse du plan de Sorokin. La “Anna Delvey Fondation” est un ambitieux projet de mécénat basé sur un argent fictif. Expositions, boutiques de mode, nightclub…l’espace hybride commence à prendre forme dans l’esprit et les mots de la fausse héritière. Mais aussi dans les milieux fortunés new-yorkais. On lui accorde des découverts de plusieurs centaines de milliers de dollars pour garantir des prêts. Ses 40 000 abonnés sur Instagram sont régulièrement présentés comme un gage d’honnêteté. Elle falsifie des signatures pour des accords de prêts, titillant le système de Ponzi (rendu célèbre par Bernard Madoff) mais peu à peu le vernis craque. Expulsée du W Hôtel, acculée par ceux qui lui réclament de l’argent, et les nombreux restaurants et spas où elle a laissé des ardoises de plusieurs milliers de dollars, elle est finalement arrêtée, piégée par une amie blousée qui prétend vouloir l’aider. Son procès imminent ne semble alors pas beaucoup la préoccuper. Son principal souci est tout autre: vendre les droits de son histoire pour une adaptation cinématographique. Les 15 minutes de gloire prophétisées par Andy Warhol se sont transformées en 90 sur Netflix ou HBO.

Pour quelques poupées Barbie de plus.

Avec le recul, il est difficile d’en vouloir à Sorokin, une jeune fille à l’esprit trouble qui est venue voler les ultra riches et profiter des dérives d’une catégorie de la société complètement hors sol (il est d’ailleurs assez ironique que ce soit le montage d’une fondation, modèle par excellence de la défiscalisation des grandes fortunes, qui ait provoqué la chute de l’arnaqueuse). 30 ans plus tôt, un autre post-adolescent humiliait les élites mondiales dans un drôle de tour de passe passe. Il s’appelait J.T. Leroy et avait pour lui une étonnante particularité: il était totalement fictif.

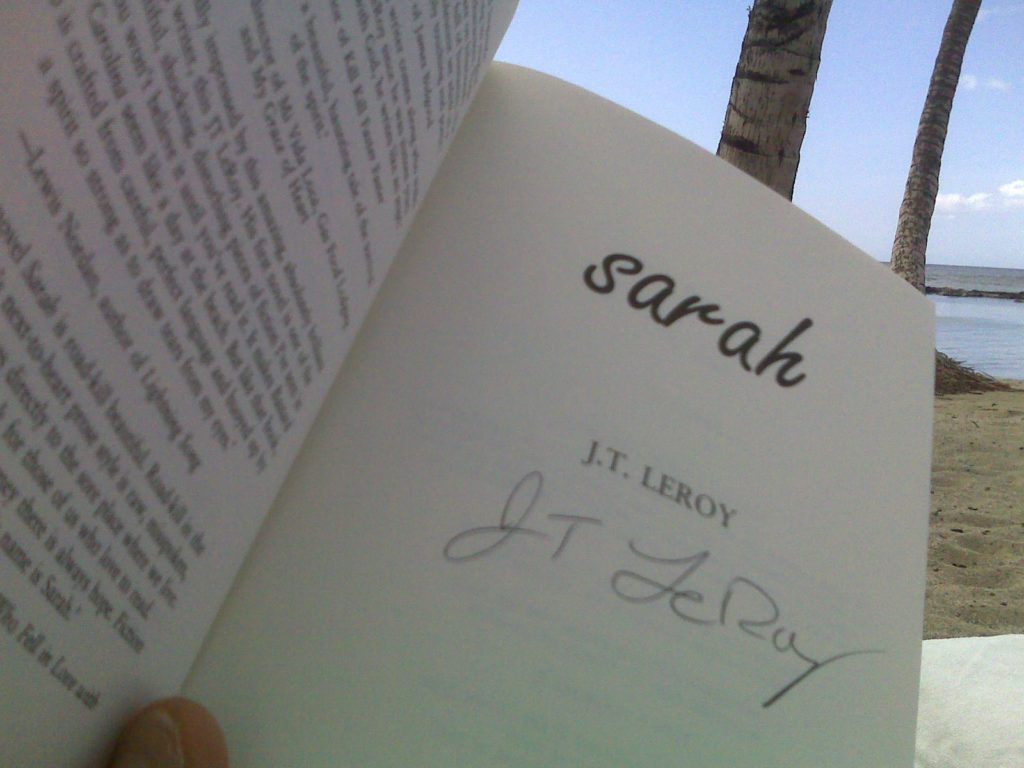

Au milieu des années 90, le milieu littéraire américain est en ébullition. Il vient de mettre la main sur un nouvel écrivain sorti de nulle part, un véritable diamant brut dont le premier roman est parvenu initialement par fax à l’auteur Dennis Cooper. Jeremy Terminator Leroy est un adolescent prostitué échappé de la Bible Belt. Il raconte dans son premier roman, Sarah, l’histoire de sa vie: celle d’un petit garçon devenu séropositif en faisant des passes avec sa mère dans un truck stop de Virginie. Le récit est écrit dans un style mêlant le vocabulaire de l’enfance, la culture white trash du Sud des Etats-Unis et une absence de faux semblants. Viol, prostitution, pédophilie, sorcellerie, addiction aux drogues et à l’alcool, le tableau est extrêmement noir et honnête. Au moment où les ténors de la culture dite “alternative” aux USA sont devenus les nouvelles pop stars mondiales, la figure de J.T. Leroy est un rappel d’une certaine réalité brutale qui fascine. A la manière des camionneurs du roman éponyme qui prennent Sarah pour une sainte capable de faire des miracles, ils s’empressent de contacter cet artiste mystérieux pour s’approprier sa sève. Le fait que l’écrivain refuse toute apparition publique et interview décuple leur attirance. Chanteurs et acteurs stars ont enfin trouvé quelque chose qu’ils ne peuvent pas avoir : J.T. Leroy.

C’est au téléphone que les célébrités des années 90 viennent consulter l’oracle. J.T. Leroy dialogue avec ses fans célèbres et enregistre toutes les conversations. A l’autre bout du fil, il n’y a aucun adolescent séropositif. La personne qui mâchonne ses mots avec un accent southern si caractéristique est une mère de famille de Brooklyn: Laura Albert. Dans une séquence du documentaire Author: The J.T. Leroy Story de Jeff Feuerzeig, on entend Tom Waits passer un coup de fil au faux adolescent. Le chanteur à la voix cassée y apparaît comme un pèlerin pathétique venu toucher du doigt un peu de danger et de noirceur. Désormais multimillionnaire, Waits qui a construit sa renommée sur son image de vagabond céleste est tourné en ridicule par cette fraude. On retrouve ensuite Laura Albert, féline cinquantenaire aux lèvres refaites pour une confession face caméra. Elle narre son histoire (la vraie): de son enfance malheureuse et son vécu abandonnique à son intégration dans la scène punk puis la création de cette véritable créature de Frankenstein littéraire. Encouragée à écrire par un psychiatre contacté sur une hotline piochée au hasard dans l’annuaire pour lutter contre ses pensées suicidaires, Albert se camoufle dès le départ derrière des personnages fictifs. Elle invente un gamin du nom de Terminator. C’est lui qui se confie au psy au téléphone. C’est aussi sa vie inventée qui apparaît sur le papier quand elle commence à écrire.

Au fur et à mesure que le documentaire retrace la vie de cette femme broyée, on réalise à quel point sa personnalité a laissé des traces dans la construction du personnage de J.T. Leroy, que ce soit son amour/haine pour les poupées Barbie (qu’elle martyrisait enfant pour se venger du harcèlement scolaire), un rapport addictif à la nourriture (elle espérait que sa prise de poids détourne d’elle un ami de sa famille qui la violait régulièrement) et même le prénom de Sarah, “emprunté” à une compagne d’un foyer pour adolescents. Dans quelle mesure Laura Albert nous manipule-t-elle? Le documentaire brouille volontiers les pistes et ne prend pas (ou peu parti) pour cette mythomane invétérée qui ne semble vouloir qu’une chose: s’accepter. “I wanted to be a healthy human being” affirme Albert en évoquant l’opération de pose d’un anneau gastrique qui lui donne enfin le poids plume dont elle rêve depuis l’enfance. On la retrouve sur scène avec son mari, personnages fictifs du “J.T Leroy Universe” en train d’essayer de faire entendre leur musique. Dans le public, une petite figure blonde sourit, cachée derrière ses lunettes noires. C’est la belle-sœur de l’auteure embauchée pour jouer le rôle public de l’écrivain.

Outing myself

A la manière de Anna Sorokin évoluant au milieu des mondains new-yorkais, Albert convainc ses interlocuteurs car elle adopte un storytelling outrancier. A voir avec le recul sa belle sœur Savannah Knoop en perruque blonde et lunettes miroirs incarner cet adolescent prostitué, on ne peut s’empêcher de sourire ou de repenser aux mauvaises reconstitutions de crime stories télévisuelles. Pourtant, plus elle paraît mutique et mal à l’aise, plus les stars en redemandent. De Michael Pitt (alors en pleine quête de crédibilité post Dawnson’s Creek) qui lui roule une pelle (“ne le dis à personne car je ne suis pas gay”), à Winona Ryder (“tu es la chose la plus importante de ma vie”) en passant par une foule de stars enamourées (Lou Reed, Debbie Harry, Bruce Benderson ou Shirley Manson…), tout le monde avale la couleuvre. Acculée et forcée de trouver un véhicule de chair pour la créature Leroy, Laura Albert a tendu avant sa première apparition publique un billet de 50 balles à sa belle-soeur en guise de salaire, comme les routiers sur le parking de son roman. On finit par se demander qui est la pute et qui est le mac…

C’est étrangement à un concert de U2 où est invité Leroy et son équipe (Albert, grimée en assistante à l’accent british clownesque et son mari, rockstar ratée) que la façade commence à se fissurer. Pendant que le faux JT Leroy se voit administrer “the Bono Talk” par le chanteur du groupe irlandais (conseils pour réussir dans le show business et admiration éternelle pour son œuvre littéraire), la véritable auteure doit se contenter de places en fosse et d’une poignée de mains avec The Edge. Quelques mois plus tard, elle se réfugie (dans un retournement de situation assez hallucinant) dans les bras de Billy Corgan et finit par tout lui avouer. A la même époque, Asia Argento entame une relation avec la vraie/fausse Leroy et emporte les droits d’adaptation de son deuxième roman (“elle était vraiment prête à tout pour faire ce film” affirme une Albert revancharde). La “vraie” écrivaine, devenue mère entre-temps, doit bien se résoudre à l’évidence: elle n’intéresse personne. Argento coupe son cameo au montage et monte sans elle les marches à Cannes. Même Gus Van Sant ne garde que la séquence initiale du film Elephant qu’elle a entièrement scénarisé. Son mari cocu, probablement un peu lassé d’aller chercher sa femme dans la chambre d’hôtel de Corgan, balance tout dans un dernier espoir d’attirer l’attention sur sa musique. Après la publication d’une enquête accablante du New York Times, il n’y a plus que Courtney Love pour prendre les appels de Leroy/Albert (“snorting”). L’écrivaine est accusée d’avoir instrumentalisé le HIV pour créer un personnage sensationnaliste. Tout le monde a l’air bien con. Et Laura Albert est clouée au pilori médiatique.

“He is a She”

J’ai lu pour la première fois Sarah il y a quelques jours, en 2021 donc, alors que ce hoax littéraire est entré dans la (petite) histoire contemporaine. Peut-on apprécier ce livre en connaissance de cause? Oui, très probablement. C’est un roman trash américain avec quelques moments de grâce. La dimension mystique est probablement ce que j’ai préféré dans ce récit désormais assez classique des comportements jusqu’au-boutistes d’Américains laissés pour compte. Cependant, la lecture de Sarah sera probablement affectée par la vision du documentaire consacré aux protagonistes de ce drôle de feuilleton. Loin d’apparaître comme un cerveau maléfique, Albert s’y présente comme une paumée en quête de reconnaissance et d’acceptation. C’est par inadvertance qu’elle a tourné en ridicule la bohème factice qui fit les choux gras du cinéma indépendant et du rock’n roll 90’s. À la manière de Sorokin qui expose la déconnection totale des plus aisés, l’effondrement du “mythe” J.T. Leroy (accordons à Albert ce terme qu’elle réclame tant) est aussi celui du spectacle des acteurs de la contre culture qui ont vendu leur âme et qui feignent encore à quelques occasions (pour rester en place) une vie sur le fil et un art jusque boutiste. Les coupes de Champagne savourées à la Deitch Gallery et au festival de Cannes pour “célébrer” un auteur qui évoque son expérience de la prostitution enfantine ont un goût un peu amer n’est ce pas?

JT Leroy n’est pas le premier exemple d’une forme de mystification littéraire (Romain Gary/Emile Ajar ou James Frey en sont quelques autres). Mais ce qu’on a beaucoup reproché à Laura Albert, c’est d’avoir décrit une expérience de questionnement sur le genre (centrale dans les livres de Leroy) en camouflant son identité féminine. “He was a she” dit l’auteure en interview dans un état suspendu qui semble attester de son trouble sur la détermination de son identité. Quoiqu’il en soit, Laura Albert, comme Anna Sorokin a été punie à la hauteur de sa qualité de femme. La journaliste du New York Times Gina Bellafante avait argué au moment du procès de Anna Sorokin qu’elle était un bon exemple du sort réservé aux femmes ayant enfreint la loi. Alors que d’autres criminels masculins en cols blancs avaient pu bénéficier d’une certaine clémence pour des faits beaucoup plus graves (Strauss-Kahn, Weinsteein ou dans un autre genre le trader français Jérôme Kerviel), Sorokin était jugée avec une sévérité exemplaire. Albert fut elle aussi attaquée pour fraude par la compagnie de production Antidote International Films, celle-ci lui reprochant d’avoir signé un contrat pour les droits de Sarah sous le nom de J.T. Leroy (elle a été condamnée à payer des dommages intérêts et verser un % de ses futures royalties).

Ces deux histoires de faussaires témoignent de notre fascination pour le réel et ses versants les plus glauques. Au début des années 2000, l’imposture de J.T. Leroy était encore possible car la surveillance généralisée d’Internet était beaucoup moins répandue qu’actuellement. Ces dernières années, on s’est tous improvisé enquêteurs amateurs: on a remonté le fil de l’affaire Dupont-Ligonnès, embarqué dans le pick up de Tiger King, sur le jet ski du créateur du Fyre Festival ou dégusté avec un brin de plaisir pervers quelques Affaires Sensibles. Les dérapages du réel sont devenus la garantie d’un divertissement vendeur et on finit par ne plus faire la différence entre une série documentaire sur DSK et les profilers de Mind Hunter. A tel point que ce n’est plus la loi qui fait peur à ceux qui l’enfreignent mais bien la possibilité de ne pas réussir à vendre les droits cinématographiques de leurs histoires de vies. En février de cette année, Anna Sorokin est finalement sortie de prison grâce à l’argent versé par Netflix pour adapter son étrange parcours de faussaire à l’écran. Laura Albert, elle, continue probablement de parler à la troisième personne à Terminator, un gamin qui aura vécu pendant quelques années la vie dont elle rêvait. Avant de l’entraîner dans les limbes, entre réalité et fantasme.

ADRIEN DURAND

Ce texte est initialement paru dans le numéro 8 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.

Il semblerait que Inventing Anna soit sur les tablettes de Netflix pour 2022.