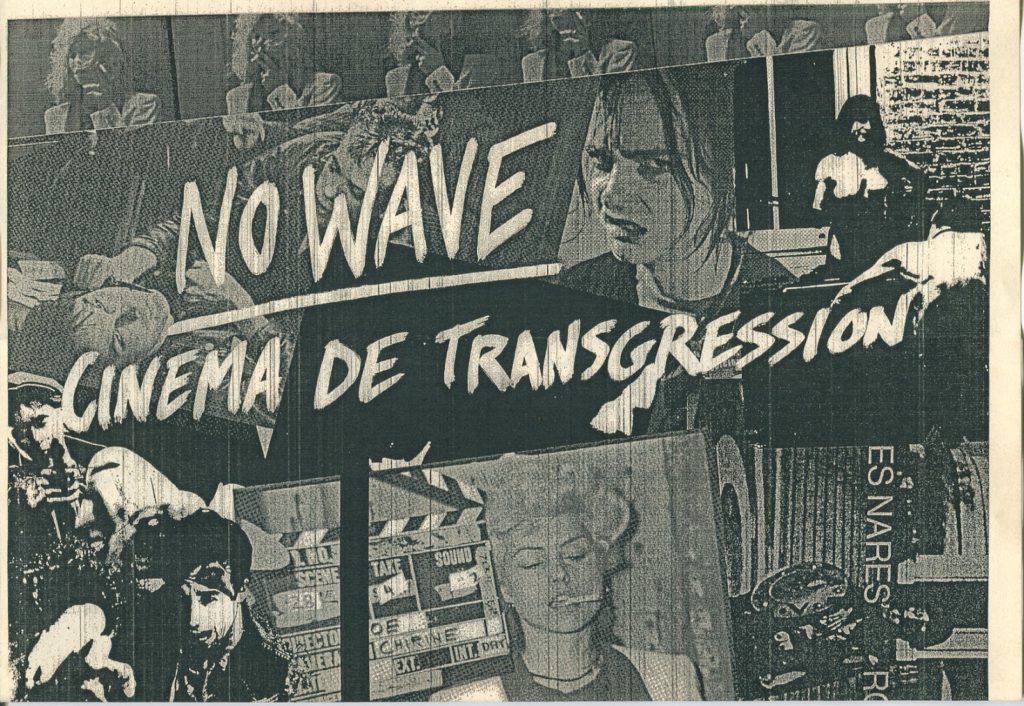

“On ne refoulait rien, on n‘essayait pas d’enjoliver, de rendre les choses glamour ou romantiques. On livrait la vérité dans toute sa laideur, telle qu’on la vivait. Voilà pourquoi le cinéma de transgression et la no wave ont gardé cette puissance incroyable.”

Lydia Lunch (Blank City)

Pourquoi la no wave exerce-t-elle encore en 2020 une fascination intacte sur les habitants des grandes métropoles gentrifiées que nous sommes? Pourquoi cette violence artistique brute et cette sauvagerie créative animale ont-elles disparu en quelques années des radars de la culture populaire pour devenir des images d’Epinal d’un underground défunt? Il y a un grand nombre de raisons à cela, la plus évidente étant probablement (comme souvent dans les cultures souterraines) la conjonction d’un espace géographique de tous les possibles et d’une génération d’artistes frustrés prêts à tout. Le documentaire Blank City, sorti en 2010 par Céline Dhanier, retrace ces années éclaires (1977-1982 à la louche) et rappelle un fait de première importance: la no wave est née sur un véritable champ de ruines post apocalyptiques: New York. Manhattan dégueulait alors les ruines des immeubles, souvent incendiés par les propriétaires avides de toucher l’assurance ou simplement laissés à l’abandon. Des gamins venus de tous les Etats-Unis convergèrent sans arrière pensée vers cette oasis infernale aux airs de décor de Mad Max. New York devint un terrain de jeu contre la montre et même souvent contre la mort, où le simple fait de prendre le métro devenait une épreuve de survie.

Cette violence intrinsèque que peu d’artistes réussirent à capturer (le gangsta rap peut-être?) influença des corpus d’oeuvres tout azimut, loins d’être parfaits mais dont la principale qualité, à l’instar de ceux qui les créaient, était d’exister. Sur un terrain défriché par Andy Warhol, Jonas Mekas et John Cassavetes, des gamins troquèrent quelques billets contre des caméras Super 8 et se mirent à faire des films. Comme l’explique Glenn O’ Brien dans Blank City: “le Lower East Side était comme un studio de cinéma. Sauf qu’il n’y avait pas d’argent et personne ne le dirigeait.” Une sorte de version d’Hollywood Babylon qu’on aurait déplacé quelques kilomètres plus loin sur les trottoirs de Skid Row.

A ce titre, la no wave, mouvement autant musical que cinématographique et plastique, permit à de nombreuses femmes artistes de s’exprimer. Car comme le dit Vivienne Dick plus simplement: “s’il n’y a personne pour t’embaucher, tu t’embauches toi même et puis voilà”. Débarquée en 1975 de son Irlande natale à New York, la réalisatrice appartient à la première vague des cinéastes no wave, aux côtés de Amos Poe et John Lurie et se fait remarquer par une idée aussi simple que primordiale à l’époque:

“Dans tous les films que je faisais je voulais mettre les femmes en avant, parce que tous les films que j’avais vu racontaient des histoires d’un point de vue masculin” (toujours dans Blank City). A l’époque, les films de Poe ou du tout jeune Jarmusch racontent le New York en ruines du point de vue de figures errantes majoritairement masculines, la femme étant bien souvent réduite (à l’image des films qui les inspiraient du néo-réalisme italien ou de la nouvelle vague française) à un objet du désir ou de fascination. Vivienne Dick rencontre une jeune musicienne qui va lui permettre de remettre les yeux en face des trous à pas mal de ses congénères: Lydia Lunch. La réalisatrice irlandaise est la première à filmer la chanteuse culte dans Beauty Becomes the Beast en 1979, moyen métrage en Super 8. Durant les presque 50 minutes du film, on suit une figure féminine dans un New York funèbre, donc, celui de tous les possibles où il semble jouable de reconstruire un autre modèle sociétal. Au travers de cet enchaînement de scènes à la narration brute, l’idéal punk et son historique slogan “No Future” prennent un autre sens. Ici Lunch qui joue d’abord une féminité contrainte (simulacre de l’enfance, la vie domestique aux allures carcérales jusqu’à l’agression sexuelle) semble reprendre le pouvoir dans un refus permanent de se soumettre. Jusqu’à l’émunération finale de slogans “Women are no angels, women are at war”. La symbolique du métro new yorkais (lieu de prédilection des tournages DIY de l’époque) offre elle aussi un autre message (on repense ici à cette métaphore présente aussi et exploitée de manière un peu maladroite par Jordan Peele dans Us).

Beauty Becomes the Beast offre déjà tout un lexique visuel qui entrera dans la culture punk populaire et qui truffera les clips goth et grunge des canaux mainstream postérieurs : poupées démembrées, cartoons qui tournent dans le vide, néon violets. Vivienne Dick affronte de manière frontale la question de la domination masculine avec les moyens modestes à sa disposition. Le résultat n’en est pas moins fort.On reconnaîtra dans son film les figures de Lizzy Mercier Descloux et Klaus Nomi, pas les derniers pour mettre à mal le patriarcat. Si l’univers dépeint par Nan Goldin vous touche, jetez vous sur ce petit bout d’histoire underground.

New York à la fin des années 1970 est un champ de bataille politique et social. Le blackout de 1977 en devient un des points d’orgue et le mouvement no wave attendra bien souvent de se prendre l’explosion du hip hop dans la face pour sortir de son approche ethno-centrée. A ce sujet, la cinéaste Lizzie Borden jeta un sacré pavé dans la mare avec Born In Flames en 1983. Né Linda Borden, avant d’adopter le prénom d’une jeune fille ayant assassiné ses parents au 19ème siècle , elle adopte dès ses débuts une démarche militante:

“A l’époque, il y avait une grande variété de films mais ce que je faisais était beaucoup plus politique. ‘Born in Flames’ est né de l’idée que je pouvais réunir diverses classes sociales et des femmes noires et blanches. Une multitude de langues devaient se mêler pour avoir un point de vue unifié.” Dans ce film d’anticipation (dystopie dirait-on en # Netflix en 2020), un groupe de lesbiennes féministes noires, blanches et latines se réunit pour faire tomber la société patriarcale. Puissamment rythmé par la no wave typique de l’époque (le film a piqué le titre d’un morceau de Red Krayola), avec un caméo de la jeune Kathryn Bigelow (qui a bricolé son premier court métrage The Set Up, sorte de Fight Club expérimental dans ces années là), Born In Flames est un brûlot qui, comme le souligne le New Yorker “rappelle une époque où les films indépendants n’étaient pas une marque mais une forme de guerilla”. Tourné avec 200$ de budget, Born In Flames se paie le luxe de faire péter le World Trade Center . Si Borden trouva un maquettiste bénévole, elle tourna les scènes dans le bâtiment de manière totalement illégale. Difficile de penser qu’aujourd’hui la réalisatrice est script doctor à Hollywood.

Dans les années 80, les loups sont déjà dans la bergerie. Alors que la mort rôde, que Warhol siffle du Cristal avec ses potes et que Basquiat se fâche avec tous ceux qui l’ont nourri et hébergé parce qu’ils sont “trop pauvres” (Lurie affirme dans Blank City “je ne lui pardonnerai jamais”), une idée commence à poindre dans l’esprit d’une partie de la scène downtown: il faut réussir avant de crever sans le sou. C’est probablement ce qui explique l’attitude d’artistes toujours plus radicaux, bien décidés à mettre le nez dans le caca à leurs congénères et plus généralement tous les américains. Nick Zedd signe en 1985 le manifeste du Cinéma de la Transgression et sort avec son pote Richard Kern des films oscillant entre la violence gore, le porno dérangeant et il faut bien le dire un John Waters qui n’aurait pas l’électricité à tous les étages. Si on appréciera la pureté du geste, il reste un point sur lequel les deux compères restent malheureusement assez conventionnels: la place de la femme dans le récit visuel. Qu’elle soit objet de fantasmes chez Kern (qui a passé les vingt dernières années à faire des photos d’adolescentes en culottes pour exciter les bros de Vice) ou chez Zedd qui règle ses comptes avec son ex Lydia Lunch, la femme reste bien souvent accessoire. Et muette.

Dans Smithereens, sorti en 1982, Susan Seidelman offre un portrait de femme dans un décor de chant du cygne de la no wave. A une époque où les voies se séparent (la team Jarmusch s’orientant vers un cinéma plus écrit et commercial, la team Transgression se roulant dans la fange), ce premier film porte un regard sur les envies de réussite du microcosme underground new yorkais. On y suit les mésaventures d’une jeune aspirante musicienne qui colle aux basques d’une starlette du punk en partance pour Los Angeles (Richard Hell qui y croit une minute sur deux) et rate le coche de l’amour sincère incarné par un artiste raté qui vit dans son van et finit par quitter New York pour retourner vivre à la campagne. Premier film “indépendant américain” sélectionné à Cannes, ce Smithereens fout un peu le cafard mais n’en reste pas moins intéressant.

La principale qualité de cette sitcom lofi est de donner une photographie de la mutation de New York au début des années 80. Alors que déjà les artistes martèlent qu’il faut partir à Los Angeles, les envies de déconstructions semblent bien loin. Il s’agit de réussir à tout prix. Seidelman s’offrira avec ce premier jet un tremplin vers son second film beaucoup plus populaire, Recherche Susan désespérément avec Madonna, avant de réaliser dans la décennie suivante le pilote de Sex In The City. New York n’est déjà plus un champ de ruines mais a réussi en cinq petites années à créer un folklore susceptible d’alimenter les fantasmes de dizaines de générations suivantes. Le message du film est assez clair: tout est à vendre, le punk comme le van que le gamin finit par céder au proxénète du coin pour que ses employées fassent leurs passes. Dans les interstices du cinéma indie américain, on trouvera encore quelques résurgences de cette envie de tout brûler (chez Larry Clark ou les frères Safdie). A l’exception de Kathryn Bigelow, partie à temps conquérir Hollywood, celles qui filmèrent les années no wave restent dans les archives de quelques musées d’art contemporain et dans certains bureaux de productions hollywoodiens, occupées à réparer comme elles le peuvent les films qu’elles auraient brûlées quelques dizaines d’années auparavant.

Ce panorama est subjectif et pas du tout exhaustif bien évidemment, mon idée étant d’offrir une vision de l’approche de quelques réalisatrices des années no wave pour raconter le New York de cette époque d’un point de vue féminin. Pour plus d’infos, procurez vous les Cahiers du cinéma N°157 “spéciale réalisatrices” (et oui tout arrive), regardez le documentaire Blank City et fouillez sur YouTube.

ADRIEN DURAND

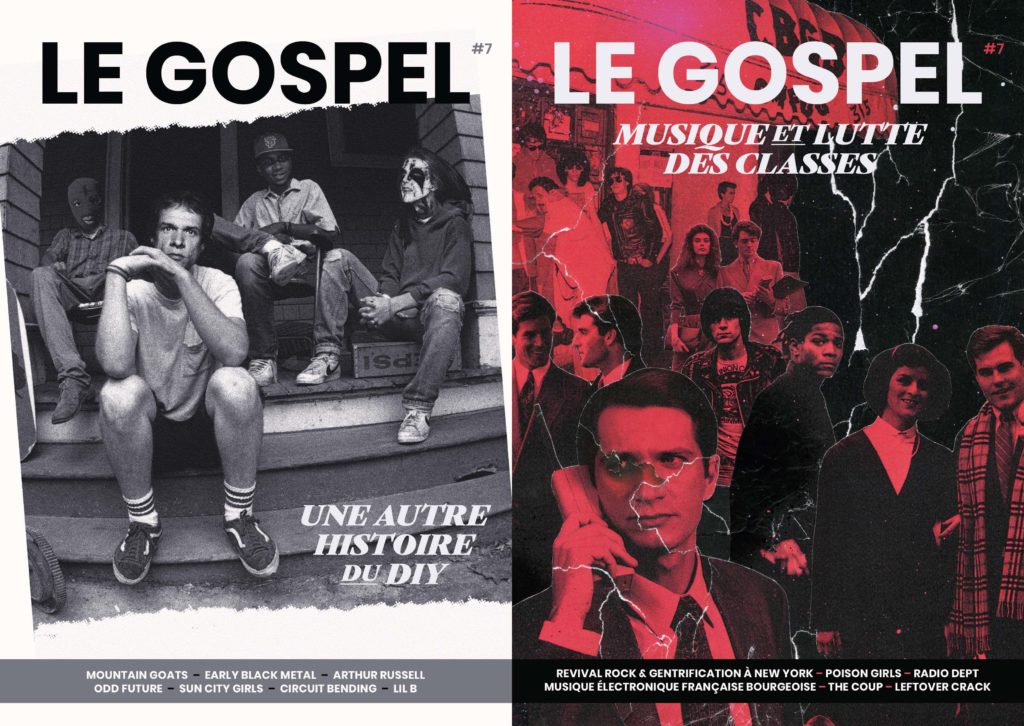

Ce texte est initialement paru dans le numéro 7 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.