Photo: Allen Ginsberg

En 2021, il est assez surréaliste de penser que la dance music ait pu être considérée un jour comme une hérésie par les chantres de la musique contemporaine. Après tout, désormais les musiciens pop collaborent avec des orchestres philharmoniques sur des BO de gros machins hollywoodiens, des compositeurs comme Nico Muhly ou Max Richter ont des statuts de rock stars, Steve Reich et Philip Glass sont considérés comme les papas de la techno et Jean Michel Jarre est une sorte de mascotte de la musique électronique française (qui a réussi à faire oublier ses ringardises des deux décennies précédentes par on ne sait quel miracle).

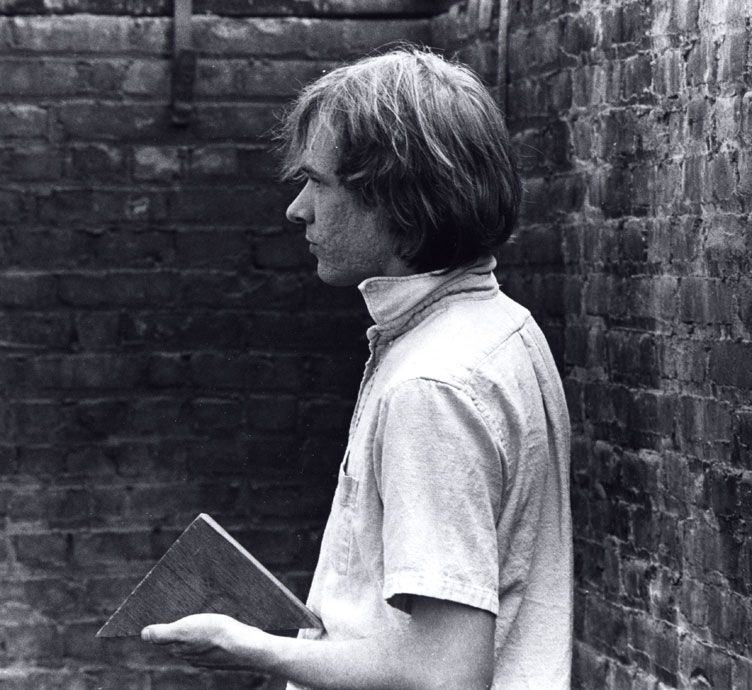

Arthur Russell, de son côté, est devenu une figure culte et tutélaire pour plusieurs générations, un exemple de créativité totale et libérée autant pour les Dj’s que les musiciens indie rock, grâce à une production pléthorique qui s’aventure dans la musique pop, la new wave (réécoutez son incroyable groupe The Necessaries), la country, le (la?) disco, la musique expérimentale ou orchestrale. Il y a un disque d’Arthur Russell pour chacun d’entre nous et, si vous êtes curieux, vous y trouverez de quoi oublier la dure réalité de notre époque pour quelques instants. Musicien à la formation académique passionné de pop music, il est devenu un point d’ancrage créatif à la faveur d’une redécouverte de sa discographie (merci Soul Jazz Records) et, paradoxalement, de la mort d’une certaine vision de l’underground avalée dans une re-création fictive plus ou moins honnête d’un âge d’or: celui de la culture club new-yorkaise des années 1970 et 1980.

Si on apprécie grandement le sentimentalisme pur et le vent de liberté sur le fil qui habitent la musique d’Arthur Russell, il faut peut-être se rappeler d’où ils viennent. En l’occurrence, d’un climat généralisé d’incompréhension et d’aliénation imposé autant dans le milieu de la musique savante que dans l’industrie de la pop. Et c’est probablement, ça, la plus belle réussite d’Arthur Russell: d’avoir dynamité les deux d’un coup en offrant un chemin de traverse pour tous les artistes épris de liberté esthétique. Il y a de grandes chances que vous ayez déjà lu l’histoire d’Arthur Russell, jeune gamin timide originaire de l’Iowa devenu prophète new-yorkais incompris de son vivant et décédé prématurément à l’âge de 40 ans. Il m’a semblé plus intéressant de me re-pencher (dans le prolongement de notre réflexion sur le DIY) sur un de ses projets les plus frondeurs (dans tous les sens du terme), l’album 24–>24 Music, enregistré sous l’alias Dinosaur L. en 1979.

Tim Lawrence dans son essai Hold On To Your Dreams, Arthur Russell & The Downtown Music Scene retranscrit la lettre de rejet envoyée par le (très réputé) conservatoire de l’université d’Oberlin au musicien en herbe dans les années 1970:

“Il semble avoir un certain talent pour la musique vernaculaire. Ses compositions montrent une certaine sensibilité pour la musique commerciale actuelle. Mais nous ne sommes pas impressionnés par ses tentatives de ce qu’on nous envisageons comme du travail sérieux de composition”.

En 1973, Arthur Russell arrive donc par dépit à New York pour intégrer la Manhattan School of Music et son approche de la composition est malheureusement de nouveau piétinée par son professeur, Charles Wuorinen, lauréat du Pulitzer et peu réceptif aux travaux de son nouvel élève. La petite histoire a notamment retenu sa très vexante réflexion sur City Park de l’étudiant Russell (une pièce minimaliste qui mélangeait musique et écrits de Ezra Pound et Gertrude Stein): “c’est la chose la plus laide que j’ai jamais entendue!”. Il trouve alors refuge dans un cours consacré à la musique électronique (doté d’un studio d’enregistrement et de synthétiseurs ARP) animé par le plus ouvert d’esprit Elias Tanenbaum. Dans le milieu académique, Arthur est un outcast, mais il s’accroche à sa vision avec courage et commence à présenter ses performances dans le milieu avant-gardiste.

Pendant ses années new yorkaises, il navigue entre le milieu de la musique “sérieuse” dominé par des musiciens hétérosexuels blancs beaucoup plus âgés et celui d’une musique pop et rock qui se complexifie et se modernise. On confie à Russell la programmation d’un lieu emblématique de la scène musicale de Downtown, The Kitchen et il y invite les groupes pop qui lui plaisent alors, notamment The Modern Lovers et Talking Heads, au grand dam du petit milieu expé de l’époque qui voit d’un mauvais oeil ces aspirants rock stars investir ce lieu alternatif. Soutenu financièrement à l’époque par son voisin Allen Ginsberg, Arthur Russell s’accroche à son idée: la musique pop peut et doit être présentée comme une forme artistique sérieuse et prestigieuse, au même titre que le minimalisme, le jazz et la musique classique. Car elle est aussi un terrain d’expérimentations et de recherches.

C’est dans ce même état d’esprit qu’il s’aventure dans le domaine de la musique disco. La mystification autour du personnage aura retenu son coup de foudre pour ce mouvement naissant lors d’une nuit au club The Gallery de Nicky Siano où il aurait suivi un de ses amants d’alors, Louis Aquilone. L’épiphanie fut tempérée par le compagnon de Russell, Tom Lee, qui resta avec le musicien jusqu’à sa mort, malgré les infidélités et les coups durs. Russell n’était pas une créature nocturne et une bête de disco. Il aimait la musique live et regarder les autres danser puis rentrer chez lui et travailler à ses compositions, conte son ancien compagnon. Arthur Russell reste avant tout un songwriter, quel que soit le milieu visité et le style abordé.

C’est en tous cas en écrivant des morceaux disco qu’il rencontre enfin un (petit succès). Le titre Kiss Me Again, sorti par une grosse maison de disques, Sire records, se vend à 200 000 exemplaires. Publié en 1978 sous le nom de Dinosaur, co-produit par Siano et Russell, avec une apparition de David Byrne à la guitare, Kiss Me Again est un morceau efficace de disco salace (“I want you inside of me”) taillé pour les clubs new yorkais qui vont s’en emparer sans peine. Mais le hit reste underground, le label regardant avec dédain sa propre production et négligeant de la pousser réellement auprès du grand public. Car en 1978, le disco fait mauvaise figure auprès d’une partie de l’industrie qui rechigne souvent à vouloir promouvoir une musique dansante née dans les milieux gays et les communautés noires et latines américaines. Il suffit de penser à la Disco Demolition Night qui met en scène le 12 juillet 1979 , avec une symbolique ultra violente, la mort du disco, lors d’un match de baseball entre les White Sox de Chicago et les Tigers de Detroit. On y brûle des disques de musique disco et, comme si ce n’était pas suffisant, on étend l’autodafé à tous les artistes noirs.

Déçu par le désintérêt de Sire Records qui ne reconduit pas son contrat (malgré des titres très efficaces dont It’s All Over My Face, chant sexuel déchirant et adultérin adressé à Lee), Arthur Russell poursuit ses travaux dans l’underground. Après avoir rendu son tablier de directeur de la programmation musicale de The Kitchen, il propose un nouveau projet au lieu emblématique, désormais installé à Soho. Dans la lignée des Instrumentals, conçus dans la maison de Philip Glass en 1975, Russell pense à développer une forme orchestrale de disco, la clé pour qu’il puisse obtenir une forme de reconnaissance savante et in fine, peut-être, générer de l’intérêt pour cette nouvelle musique populaire qui le passionne auprès de ses confrères à têtes chercheuses (on croise alors Anthony Braxton, Tony Conrad, Don Cherry, Steve Reich à The Kitchen).

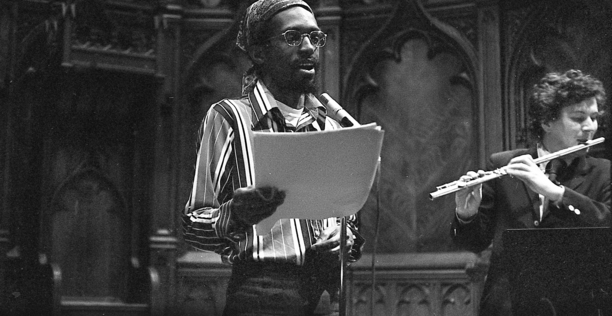

Il s’entoure de Mustafa Ahmed (aux congas), Jeff Berman (batterie), Peter Gordon (saxophone), Rome Neal (percussion), Peter Zummo (trombone) et Julius Eastman (orgue). Ce dernier est un personnage clé quoique méconnu de la musique minimaliste américaine et partage pas mal de choses avec Russell. Noir homosexuel militant, Eastman publie des pièces extrêmement puissantes aux titres évocateurs et jugés scandaleux. Redécouverts récemment, ses travaux dont Evil Nigger, Crazy Nigger, Gay Guerrilla ou If You’re So Smart, Why Aren’t You Rich? n’ont pas perdu de leur fièvre idéologique et comptent parmi les oeuvres les plus complexes et passionnantes du mouvement minimaliste. Eastman a eu, comme Russell, maille à partir avec le milieu académique puisque John Cage, scandalisé par une présentation homo-érotique d’une de ses oeuvres, le fit renvoyer de l’université de Buffalo où il enseignait.

Publié sous le nom de 24–>24, cette longue improvisation divisa au sein de la scène Downtown. Russell pensait qu’en adoptant la répétition et une approche expérimentale (dans ses changements de rythme permanents) d’une pièce disco, il pourrait réconcilier deux milieux et deux approches. En vain. Si une moitié de la salle se trémousse au son de ces longues mélopées de disco organique, l’autre moitié considère le musicien comme un traître. Et pourtant! Ce disque porte en lui une approche qui allait faire école par la suite et se voir couronnée de succès (une fois gommées ses aspérités et réflexions les plus complexes, comme souvent avec les gestes radicaux forts récupérés par la pop culture).

Ce qu’on entend sur cette petite demie heure de disco mutant (le terme semble avoir été inventé pour eux), ce sont des musiciens savants qui s’appuient sur leurs savoir faire techniques pour emmener leur musique dans la stratosphère. On y retrouve l’emblématique Go Bang, qui deviendra un hymne dancefloor une fois remixé par François K. Mais la pièce la plus folle est pour moi Get Set, qui définit sur le tas le punk funk qui fera tant d’émules par la suite. C’est à la fois dansant, expérimental, débile et cérébral, physique et cosmique. On dirait les Liars qui jamment avec Can et les Talking Heads. Arthur Russell, en s’appuyant sur l’orchestration et l’expérimentation sonore (la recherche sur la résonance qu’il continuera dans un autre style avec World of Echo par exemple), ouvre une nouvelle voie pour la musique club et la musique punk (ou du moins “avant rock”).

Il n’est finalement pas très étonnant de voir régulièrement resurgir la référence à Arthur Russell dans la musique pop et électronique actuelle. Après tout, il a été un des instigateurs de sa complexification . Si l’on considère aujourd’hui la musique pop comme une forme d’art, un domaine sérieux qui mérite qu’on y pose un regard critique, c’est en partie grâce aux fondations posées par un artiste comme Russell (auquel on pourrait ajouter David Byrne, Gil Scott Heron, Kraftwerk, Laurie Anderson ou Devo comme d’autres parents fondateurs de cette vision). Ce que je retiens personnellement de ce destin tourmenté, c’est la violence folle du milieu académique de la musique “savante”, celle qui sous couvert d’encourager des gestes radicaux avec une exigence d’excellence dans la composition, aura bien vite eu fait de régler le sort de ceux qui sortaient des cases et remettaient en cause une forme de privilège. Tout ça pour nous infliger Nils Frahm, Max Richter et toute cette vague néo minimaliste infecte trente ans plus tard… FREE ARTHUR! (et réécoutez les travaux d’Eastman au passage).

ADRIEN DURAND

Ce texte est initialement paru dans le numéro 7 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.