La galerie d’art de Watermans domine la Tamise comme un blockhaus, attentive à toutes les déjections du centre-ville londonien, une vingtaine de kilomètres à l’Est de la capitale. Le bloc de béton sans fenêtre abrite films et expositions avant-gardistes. Ce soir, c’est un concert en deux parties, une « soirée de musique contemporaine au sitar ». Mais puisque nous sommes dans une galerie d’art, le groupe improvise. Puisque le groupe improvise, il le fait autour d’une seule note, et puisque ce groupe est Spacemen 3, il n’y a pas de sitar sur scène. Le bourdon lancinant embrume la salle et les musiciens sont concentrés sur leur note. Facile. Une note, parfois deux, ou trois. Elle vibre doucement, et celle de la guitare s’immisce parfois dans les espaces ouverts par le trémolo qui vrombit. Le bassiste reste fixé sur son La. Imperturbable. Métronomique. Le groupe est hypnotisé, et le public mal à l’aise. Le troupeau de pingouins sirotant son champagne observe avec une curiosité gênée la performance comme une nouvelle croûte dans la galerie. On bavarde pour se donner une contenance. On plaisante quand les hauts-parleurs du musée annoncent le programme du reste de la soirée par-dessus la musique. Les mains sont moites et les regards fuyants face à ce groupe de drogués aux cheveux longs, car une forte odeur de hash plane depuis leurs loges.

Mais le groupe, lui, contrairement à cette volaille en costume, a appris à voler. Il a saisi cette extase, destinée aux rares élus qui disent non aux conventions et oui aux paradis. La transe est la meilleure religion. La répétition est la plus puissante épiphanie. L’altération chimique est la plus élevée des consciences. Le La métronomique joué par la basse est le plus sage des mantras, et c’est cette note unique qui est le socle de l’expérience transcendantale. Inaccessible à ces bourgeois. Donc peu importe, qu’une fois la première partie du concert finie, le directeur du musée leur demande gauchement de ranger leur matériel et de quitter les lieux. Le groupe sait qu’il s’est élevé bien au-dessus de son public de la soirée, trop snob, inconscient de l’envoûtement provoqué par cette note de basse inlassable. Will Carruthers, lui, a cette conscience. Il ne se formalise pas, et va pour éteindre son ampli basse. Merde ! L’ampli est resté éteint pendant toute la durée du concert…

Drogues, révolutions et fantasmes d’Amérique

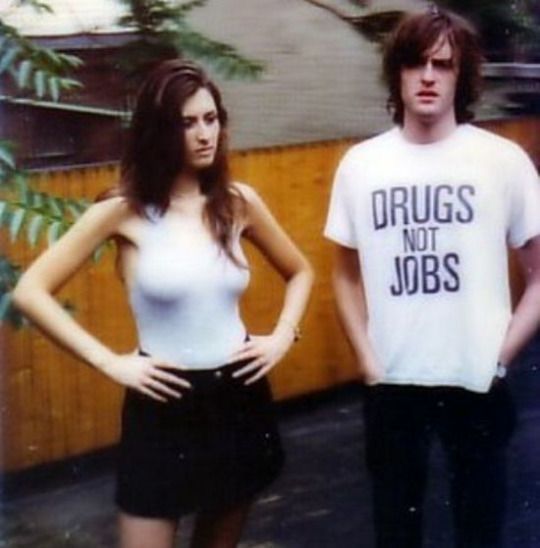

Jason « Spaceman » et Peter « Sonic Boom » Kember sont des puristes. Dans leur bled industrialisé du centre de l’Angleterre, la petite ville de Rugby, les deux têtes pensantes du groupe se gavent des disques des anti-héros d’outre-manche. Tout comme le Detroit de la bande à Iggy, Rugby est une ville de province industrielle où les usines métallurgiques sont les seules voies d’avenir proposées par l’agence pour l’emploi aux jeunes qui n’ont pas encore mis les deux pieds dans la came. C’est probablement pourquoi Spacemen 3 est résolument plus imprégné des outsiders Américains des années 60/70 que de ce qui se passe dans les scènes rock des grandes villes anglaises. A l’élégance, ils préfèrent les tripes. Aux guitaristes impeccables, les artistes cramés. Aux sérénades maniérées, les odes à la liberté. Voilà pourquoi le duo cite les Stooges, 13th Floor Elevators et Juicy Lucy plutôt que The Smiths, Dire Straits ou Kate Bush. Il se rêve américain et le revendique fièrement. Le premier album du groupe, Sound of Confusion sort en 1986 et comprend trois reprises des groupes cités plus hauts, et quatre compositions originales. Comme sur la pochette, le groupe semble regarder en arrière plutôt qu’en avant. Et vers l’Ouest, bien sûr. Puisque les charts sont dominés par les productions démesurées de Queen et Genesis, c’est avec un son abrasif, aussi industriel que le paysage de Rugby, que le groupe martèle ses chansons répétitives comme une journée à l’usine. Les compositions sont aussi radicales qu’elles sont simples et reposent sur peu d’accords. Le premier album de Spacemen 3 est une voix de la jeunesse provinciale laissée pour compte par la grande Londres. Celle qui bouffe des acides et joue en boucle les deux seuls accords de guitare qu’elle connaît pour oublier un peu cette grisaille ouvrière. « Take drugs to make music to take drugs to », voilà le programme, bien plus intéressant que celui du parti conservateur de Thatcher, qui tient alors le prolétariat anglais d’une main de ferraille.

Car sous son nihilisme de façade et ses pupilles en tête d’épingle, ses murs de fuzz et ses lunettes noires, Spacemen 3 se veut politique. C’est en tout cas la conviction de Sonic Boom, pseudonyme probablement emprunté à Fred « Sonic » Smith de MC5, autre formation révolutionnaire en son temps. Le crédo du groupe apparaît presque comme une réponse à celle des campagnes anti-drogues de Thatcher : « Just say no ! ». Le gouvernement culpabilise et réprime sans pitié l’usage de substances qui se répand en Angleterre aussi vite qu’une injection dans un organisme malade. Et c’est une préoccupation centrale pour le jeune Peter Kember. Quand il parle à la presse pour la promo, les digressions politiques sont systématiques. On parle de la répression préférée à la prévention par le gouvernement, des hépatites qui se répandent dans la campagne, du besoin d’hédonisme d’un pays ravagé par la crise économique. La musique ? Bah : « Two chords ? Fine. One ? Better », pas grand-chose à ajouter. Dans Spacemen 3, Kember est la voix de la révolution sous héroïne, le débrouillard à l’esprit punk qui compose avec ses lacunes et compense avec son audace, le Alan Vega sous la lumière et les jets de canette.

Mais comme dans le cas de ses idoles Suicide, le duo ne peut tenir qu’avec un homme de l’ombre, une moitié discrète pendant les interviews mais qui possède une véritable oreille et une rigueur musicale. La patte de Jason Pierce est bien plus audible sur le deuxième album : The Perfect Prescription (1987). C’est le disque ultime du drogué, celui que leurs maîtres du Velvet Underground n’ont jamais vraiment écrit jusqu’au bout. Le krautrock répétitif et étouffant présent sur Sound of Confusion s’aère. Des espaces introspectifs s’ouvrent où Pierce s’interroge sur la cohabitation entre le paradis terrestre accessible dans un sachet en plastique et le paradis céleste réservé à ceux qui ont choisi l’abnégation. Le spatial Jason « Spaceman » et le terrien Peter « Sonic Boom » incarnent enfin les deux extrémités de la seringue. La première est intangible et introspective et s’élève comme une montée impalpable : « Take me to the Other Side », « Walking With Jesus », « Feel so Good », « Ecstasy Symphony ». La seconde nous ramène concrètement à la réalité terrienne et physique des substances : « Ode to Street Hassle », « Come Down Easy », « Call the Doctor ». Doucement, Spacemen 3 pose les esthétiques de cette drug music à base de mélodies simples, guitares tremolo, chant aérien, tempo lents, fuzz, répétitions hypnotiques, mais surtout, aucun compromis esthétique entre ces deux états. Planant ou brutal. C’est l’un ou l’autre, avec rien entre les deux. Et si le groupe galère pendant des tournées qui n’intéressent que peu de public, une scène anglo-saxonne s’agglomère lentement autour de ces sonorités néo-psychédéliques (Loop, Galaxie 500, Venus Fly Trap, The Telescopes…)

Paradis terrestre et paradis mystique

Playing With Fire (1989) est le nouveau disque qui sépare encore plus drastiquement les deux extrêmes. Si les déambulations poétiques de Pierce sont de plus en plus vaporeuses, le groupe parvient sur les impulsions de Kember à l’apogée de sa formule noisy, non seulement avec l’hommage au groupe d’Alan Vega (« Suicide »), mais surtout le single « Revolution » et son discours militant emprunté à MC5. Deux morceaux construits sur deux accords répétés en boucle, empreints d’une évidence vers la transe.

Malheureusement, alors que le corps semble se désolidariser de plus en plus de l’esprit, les relations entre les deux leaders s’étiolent. La faute à de longues tournées sans revenus, l’omniprésence de la copine de Pierce dans l’entourage du groupe, et à une suite de malentendus trop longue pour être résolue par des musiciens en état presque permanent de conscience altérée. Les deux acolytes se disputent les droits d’auteurs et ne signent désormais plus les chansons Pierce/Kember, mais avec leurs propres noms. Et même si le disque sort sur Bomp ! Records (Iggy Pop, Flamin’ Groovies) et reçoit enfin un peu d’enthousiasme de la part de la presse, il est déjà trop tard.

Recurring (1991) est le point de rupture. Les deux musiciens enregistrent leurs morceaux seuls et ne se croisent jamais en studio. La face A est dédiée aux morceaux de Kember, alors que ceux de Pierce sont en face B. La scission est aussi artistique. La face A embrasse les nouvelles drogues, celles qui font danser les grandes villes (« Big City ») et qui pleuvent dans les clubs anglais avec les succès de Primal Scream et Happy Mondays. Celui qui voulait la révolution dans les campagnes industrielles la cherche désormais sur les dancefloors et développe une obsession pour les boîtes à rythme et synthétiseurs modulaires. Il expérimente aussi ces nouveaux sons sur son premier album solo, Spectrum, enregistré dans le dos de son acolyte de toujours. Quant à Pierce, ses explorations aériennes sont désormais teintées d’une plus profonde mélancolie, et aux paradis mystiques et chimiques, se mêlent désormais ceux de l’amour (« Feel so sad »). Quand le groupe se sépare en 1990, Pierce embarque les musiciens de Spacemen 3 et sa copine Kate Radley dans son nouveau projet, le bien nommé Spiritualized.

Pour éviter tout nouveau malentendu avec ses musiciens de tournée et de studio, Pierce cherche à faire de Spiritualized un groupe où tout le monde est impliqué et crédité dans le processus de composition. Mais c’est sans compter sur la créativité débordante du mutique leader, enfin prêt à s’envoler sans être ramené à terre par son garde-fou. Les premiers albums de Spiritualized explorent, toujours avec peu d’accords, des horizons plus harmoniques. Sur les deux premiers albums du groupe, Pierce dilue ses chansons dans des arrangements complexes, des expérimentations orchestrales, R&B ou improvisations free jazz. Les singles et les albums attirent l’attention de la presse, et partout où Pierce apparaît, c’est avec sa collègue et muse Kate Radley à qui il dédie ses nouvelles illuminations (« I Want You » « If I Were With Her Now », « Anyway That You Want Me »). Elle semble avoir remplacé les opiacés, et tout roule enfin pour le nouveau groupe qui a bien meilleure presse que celui de Kember. C’est sans compter sur les vertiges de l’amour, infiniment plus dangereux que ceux des substances ou des religions. Radley quitte le groupe et son leader, pour se marier avec un certain Richard Ashcroft, lequel est sur le point de devenir une star mondiale avec The Verve.

Car pendant ce temps, on a définitivement fait table rase des 80’s. Les deux paires de sourcils de Manchester marchent sur la planète. L’Angleterre renoue avec ses anciens amours : les chansons à guitare saturées et refrains pop. Jason Pierce, dévasté, renoue aussi avec ses premiers flirts : les opiacés. Pris par son inlassable quête spirituelle, c’est dans le gospel et la musique classique qu’il trouve la rédemption. Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space, le troisième album de Spiritualized, est écrit en quelque jours de profond chagrin, mais enregistré et produit en dix-huit mois. Presque trois ans où Pierce, l’autodidacte qui ne sait pourtant pas lire la musique, compose de monumentales sections de cordes et de cuivre, mixe ses murs de shoegaze avec des mélodies d’Elvis Presley ou de Pachelbel et parvient à faire cohabiter de sauvages improvisations noisy dans une musique écrite avec une grande précision.

Il convoque des chœurs de gospel à chanter sa dépression. Sa voix fragile, cassée par ses chutes, à vouloir voler près du soleil, murmure désormais : « All I want in life is a little bit of love to take the pain away ». Dans sa folie créatrice, Pierce contrôle toute la production de son disque et cherche là un nouveau remède. Entre le quotidien sordide, l’amour tragique, les hallucinations et les dépendances, la descente aux enfers de Jason Pierce touche le divin. Addictions, peines de cœur et existentialisme fusionnent dans un mariage orgiaque du Ciel et de l’Enfer. Le disque sort en 1997 avec un packaging sous forme de boîte de médicament : le CD dans une capsule de conservation en aluminium est accompagné d’une notice décrivant les ingrédients, les doses recommandées, la durée et les effets secondaires. « Spiritualized is used to treat the heart and the soul ». Cet anti-douleur aux parfums d’apocalypse est une énorme réussite commerciale. Il aurait peut-être pu devenir le Loveless de la deuxième moitié des 90’s en termes de succès et d’innovation, s’il n’avait pas eu le malheur de sortir le même jour qu’OK Computer de Radiohead. La tournée qui suit l’album est démesurée, épuisante. Comme un symbole, Spiritualized est le dernier groupe à jouer à l’Hacienda avant sa fermeture définitive, temple du Madchester qui n’a jamais pu être accessible à Kember. Le groupe termine avec un live enregistré au Royal Albert Hall accompagné d’une section cuivre, un quartet de cordes, et le chœur de Gospel de la ville de Londres. Mais cette tournée extrêmement coûteuse n’est malheureusement que le début d’une nouvelle traversée du désert pour l’homme qui voit ses musiciens quitter le groupe à la suite de ces difficultés financières. Pierce entreprend des cures de désintoxication pour découvrir qu’il est atteint de pathologies rares. Les hospitalisations s’enchaînent, et Pierce passe par une expérience de mort imminente, deux fois, ainsi que par plusieurs années de chimiothérapie. Dans sa quête spirituelle, celui qui ressemble de plus en plus à un personnage de Dostoïevski trouve là du grain à moudre à défaut de poudre, et parvient à chaque fois à un disque miraculeux : Let it Come Down (2001), Amazing Grace (2003), Songs in A&E (2008)…

Peter Kember, pour sa part, connaît une vie plus terrienne. Avec Spectrum ou Experimental Audio Research, il fait ce qu’il fait désormais de mieux : il expérimente. Comme un chimiste du son, Kember multiplie les projets laboratoires. Si Pierce l’arrangeur s’était mû en songwriter, son compère le songwriter devient producteur. Sa participation sur de nombreux disques consiste davantage au développement de textures sonores plutôt qu’en de véritables chansons. Sonic Boom poursuit ses études avec ses éprouvettes et ses synthétiseurs en travaillant tour à tour avec Kevin Shields, Thurston Moore, Silver Apples ou Stereolab. Mais il faut attendre les années 2010 et la génération Coachella nourrie à Tame Impala, un nouveau psychédélisme branché, pour voir véritablement briller Kember. Il est de bon ton de s’entourer du vétéran néo-psychédélique qui se retrouve ainsi à produire le deuxième album de MGMT (après le succès planétaire du premier). Auréolé de la reconnaissance posthume de Spacemen 3, Kember incarne le producteur cool qui assure à la fois un son audacieux, mais aussi une image légèrement dangereuse aux adeptes du psychédélisme 2.0. Cette génération imprégnée de gros bidouillages de studio et de voix noyées n’a plus rien de politique. Avec Panda Bear puis Beach House, Sonic Boom développe une esthétique sonore aérienne mais dense, épaisse, presque palpable. Celui qui est désormais un homme de l’ombre semble avoir aussi trouvé sa formule chimique pour réunir Ciel et Terre.

Spacemen 3 est une pièce à double face : la première terrestre, minimaliste, punk, fascinée par l’ambient et les textures sonores avant-gardistes. La seconde, céleste et introspective qui goûte à l’harmonie et à la démesure spectorienne. Privé de cette dualité, le groupe aurait probablement raté celle qu’offrent les paradis et les enfers. Son regard obstinément tourné vers le passé n’aurait sûrement jamais trouvé d’avenir viable. Dans ce très fin équilibre qui ne se voulait absolument pas anglais, Spacemen 3 a défini une grande partie du son shoegaze psychédélique à l’américaine depuis sa petite ville de Rugby. Les Brian Jonestown Massacre et les Mercury Rev leurs doivent tout, ainsi que tous leurs rejetons et clones plus ou moins passionnants qui peuplent les scènes des festivals psychédéliques.

A l’heure où le cool est aux T-shirts tie and dye et aux filtres Instagram trippy et que les passes pour Coachella ou Burning Man s’élèvent à plusieurs centaines d’euros, on peut se demander s’il n’y a pas eu comme un échec dans cette révolution. Il reste toutefois dans cette quête de transcendance une révolution individuelle et l’idée que se guérir soi-même est peut-être plus noble que de vouloir changer le monde, comme MC5 ou Roky Erickson l’ont compris trop tard, et comme la séparation de Spacemen 3 en deux individus l’a bien prouvé. Pierce, miraculé, a mis tout son cœur pour réparer les dégâts d’une quête métaphysique irréelle. Après un nouveau grand disque en 2018 (le dernier peut-être ?), le chanteur réédite en ce moment tout le catalogue de Spiritualized en vinyle (avant un nouvel album prévu pour 2022). Il faut bien combler le trou de la sécu. Pendant ce temps, Kember le vétéran repenti au service d’une scène qui abandonne petit à petit ses postures psychédéliques (de toute façon déjà désuètes en 1986), continue le combat, avec un nouvel album en 2021, mais surtout, la production superbe du cinquième album des obscurs Danois du groupe Iceage : Seek Shelter. A l’heure où le monde sombre pour de bon dans la maladie et les camisoles chimiques, Kember a le culot d’ouvrir les fenêtres et de laisser passer une lumière presque divine sur Seek Shelter : hymnes madchester, chœurs de gospel et mantra chrétiens… Est-ce que ça ne serait pas ça le véritable miracle ?

ALEXIS DESEIZE

Ce texte est initialement paru dans le numéro 9 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.