Méga promo sur les achats de vue!

Je ne sais pas si vous allez lire vos spams mais on y trouve souvent des mails hilarants, certains glauques voire carrément flippants (“ j’ai votre mot de passe et je vous ai filmé en train de regarder Downtown Abbey”). Au moment du premier confinement (je n’en reviens toujours pas d’écrire ça), ma boîte était truffée de mails d’une agence qui proposait de “profiter de la crise sanitaire pour faire exploser votre projet musical!”. Bah oui, la bourse s’effondrait, la boîte en questions faisait donc une grosse promo sur les achats de vues YouTube et Spotify. C’est une vraie agence qui existe avec des vrais clients. Une start up qui a pignon sur rue, installée à Paris, et qui occupe le secteur très embouteillé du marketing digital musical. Quand je m’imagine cette boîte et ses employés, je les vois assis sur une caisse en bois en train de boire une IPA brassée à Montreuil avant d’aller jouer à la pétanque avec leurs sweats Maison Labiche et d’acheter du “vin nat” dans un petit caviste de Barbès en consultant une appli dédiée. Ils habitent et sortent probablement dans des quartiers populaires où ils dépensent leurs salaires de “tech-k-eux” (j’ai inventé le mot le plus moche possible) dans des commerces montés comme eux par des ex-étudiants de grandes écoles. Dans des quartiers gentrifiés. En travaillant sur le dernier numéro du zine, je me suis demandé si la musique actuelle était une victime, un dommage collatéral ou une complice de la gentrification et à quel point elle avait participé à la transformation des grands centres urbains (et donc de nos vies). Et pour illustrer cette réflexion, je me suis penché sur une ville qui m’a obsédé toute ma jeunesse et qui (ça tombe bien) était la première réellement marquée par la gentrification que j’ai visité: New York.

Bouche à oreilles.

“Le plan c’était de devenir le genre de groupe de rock qu’on trouve dans les machines à Karaoké.” Tom Frank (Jonathan Fire*Eater)

Il fut un temps où la communication se faisait sans start-ups merdiques, à l’aide de deux outils à la portée de tout le monde: une bouche et une oreille. Et éventuellement pas mal d’alcool. A la fin des années 1990, le rock américain vit une forme de creux. Kurt Cobain est mort, les groupes qui excitent les gamins sont anglais et certains n’ont de rock’n roll que le look (genre Prodigy). La vague punk rock mélodique peine à transformer véritablement l’essai. Les médias pédalent sans histoires à raconter et doivent se résoudre à couvrir le hip hop ou interroger Moby. L’industrie a encore les poches pleines mais attend le messie. Et celui qui va prêcher la bonne parole s’appelle Stewart Lupton. Fort comme un homme, beau comme un enfant, c’est le chanteur d’un groupe au nom génial (qui ne veut rien dire): Jonathan Fire*Eater. Il arrive juste de Washington DC où son groupe précédent, The Ignobles, s’est fait un petit nom en ouvrant pour Fugazi. Et il commence à rebattre les oreilles à qui veut l’entendre avec un nouveau groupe à tomber: le sien.

“Je rencontrais ces gens intéressants (-dont Elliott smith qu’il aurait dissuadé à de nombreuses reprises de se suicider-ndr) et je leur parlais, je mettais le nom dans leurs oreilles ‘Jonathan Fire* Eater, Jonathan Fire* Eater, Jonathan Fire* Eater, de DC, de DC, de DC, je suis le chanteur, je suis le chanteur, je suis le chanteur’. Je suis un enfant unique! J’avais besoin d’attention. J’ai fait circuler le nom partout et pendant ce temps là on répétait comme des malades” raconte Lupton dans Meet Me In The Bathroom, une histoire orale du revival rock new yorkais du début des années 2000. La stratégie paie. Alors que Manhattan est encore sale et dangereux, que Tompkins Square garde ses junkies bien au chaud, et que Alphabet City vit ses dernières heures de Lupanar de l’héro et des rencontres nocturnes, les yeux et les oreilles de l’industrie musicale se tournent vers ce groupe de vingtenaires qui vit dans un appartement sale du Lower East Side avec un perroquet (du nom de Kim, si vous voulez tout savoir).

Epaulé par un manager et une attachée de presse un peu spéciale (qui gagne sa vie comme dominatrice dans un donjon SM), le groupe dégage une image sexy, dangereuse et atemporelle. Sapés en chemises blanches et pulls noirs, comme dans les couloirs de leur réputée école privée St Albans, ces gosses de riches réinventent à leur façon le mythe transformateur de New York, la ville qui aimante les artistes, les mâche et en digère une infime proportion. Et où, au milieu des 90’s, tout et n’importe quoi est (encore) possible.

Manhattan est alors un terrain mouvant. Partagée entre un hub à rock stars bohême et un centre urbain attractif pour les financiers, elle va devoir choisir. Les membres de Jonathan Fire*Eater naviguent entre les deux, invités au restaurant par des cadres de maisons de disques à manger du homard avant de retrouver les canettes à 1$ du Mars Bar. Sur scène, le groupe est exaltant, jouant une musique qu’on n’a plus entendue depuis une décennie (sauf peut-être sur les disques de Jon Spencer): un rock garage sale et chaud, teinté de post punk et des textes littéraires de Lupton. Soudain, le package a pris forme et tous les DA de la ville sortent leurs cartes bleues. On a trouvé le futur du rock new yorkais. Il s’appelle Jonathan Fire*Eater, sonne comme un mélange des Rolling Stones, des Cramps et de Joy Division. Et en plus, son chanteur est canon et torturé. Quelque part dans les tours des majors, on n’a pas oublié les leçons de marketing apprises en vendant les disques de l’ange déchu de Seattle. Sauf que leur nouveau protégé va se prendre les pieds dans le tapis avant même d’avoir pu transformer l’essai.

Après un 1er EP rugueux qui renforce sa crédibilité punk, Jonathan Fire*Eater devient l’objet d’une guerre entre labels (cette fameuse “bidding war” qui fait rêver tous les aspirants musiciens). C’est Geffen qui remporte la mise avec un chèque d’1 million de dollars, choisi par le groupe car Lupton s’est fait pote avec Rufus Wainwright durant ses virées nocturnes. En octobre 1996, comme dans un vieux roman de Bret Easton Ellis, le label invite toute la hype de New York à découvrir le nouvel album du groupe Wolf Songs For Lambs au Windows on The World, le restaurant panoramique posé au sommet du World Trade Center. L’année suivante, le disque ne s’écoule qu’à 15 000 exemplaires. Lupton fait imploser le projet le 28 juillet 1998 après un ultime concert à Central Park. Il finit la soirée, seul, dans la salle de bains d’Harmony Korine à gober des pilules. Sans savoir qu’il ne se remettra jamais vraiment de cette fulgurante ascension.

Les dernières années du groupe ont creusé le fossé entre Lupton, le junkie lunaire qui se rêvait trop vite en Lou Reed 90’s et ses collègues laborieux et rangés qui préféraient se lover contre leurs petites amies plutôt que contre les collègues de pompe de leur chanteur (ils formeront ensuite sans lui les sympathiques Walkmen). Jonathan Fire*Eater restera un joli souvenir en forme d’anomalie, un groupe signé pour 1 millions de dollars dont les seuls fans étaient des businessmen de l’industrie du disque et des stagiaires de labels qui ont fini par se convaincre eux mêmes qu’un disque de garage intello sans single allait sauver l’industrie du cool.

Le groupe s’évapore avec le dernier mirage du Manhattan arty, en même temps que les skaters de Kids et la tendance Heroin Chic. Les dés étaient déjà pipés et le changement en marche. Le nouveau maire de New York s’appelle Rudolph Giuliani et il nettoie Manhattan à coup de raids policiers et de patrouilles en hélicoptères. Les dealers n’ont de toute façon plus besoin de poireauter devant les épiceries de nuit puisqu’on peut désormais utiliser des téléphones cellulaires pour s’approvisionner et jouer les héros d’Abel Ferrara. Loin du regard du grand public et des opérations sécuritaires tape à l’oeil du maire, se joue un autre combat qui va complètement transformer New York. En 1994, la ville vote la dérégulation des loyers et laisse ainsi libres les propriétaires de fixer la relation commerciale qui les lie à leurs locataires. En 2003, le nouveau maire de New York Michael Bloomberg revient fièrement sur le nouveau statut de la ville: elle est devenue en une décennie “un produit de luxe”.

Pain béni

“Vous êtes ce que Jonathan Fire*Eater aurait dû être il y a 5 ans” se rappelle avoir entendu Nick Valensi, le guitariste des Strokes dans Meet Me In The Bathroom. Vous conviendrez qu’avec des affirmations comme ça, on ne va pas très loin mais il y a quand même un peu de vrai là dedans. A la mort de Lupton, en 2019, parti rejoindre l’éternité du haut d’un pont, à 43 ans, les médias se sont emparés de sa nécro pour raconter l’histoire du groupe qui aurait dû être gigantesque (même Konbini en a parlé, dingue non?), preuve que le public a toujours un certain appétit pour les histoires de musiciens maudits morts et de ratages industriels. Si Jonathan Fire*Eater est devenu, le temps passant, un groupe culte, c’est probablement parce que son existence fulgurante raconte aussi le chant du cygne d’une certaine époque, où l’on pouvait encore construire la mythologie d’un groupe de rock dans les bars de nuit et aller se brûler les ailes au soleil du music business en rêvant de maisons californiennes et de fêtes sans lendemains (et sans traces laissées sur les réseaux sociaux).

L’impact du groupe sur la scène new-yorkaise du début des années 2000 est indéniable et tous, de Paul Banks (Interpol) à Karen O (Yeah Yeah Yeahs) en passant par les Strokes ne nient pas que Lupton et ses copains ont été les grands précurseurs du retour en grâce du garage et du post punk. Les Strokes, justement, se sont formés en 1998 et se sont engouffrés dans un boulevard ouvert par les derniers cramés de Manhattan. A l’image de la ville nettoyée à grands coups de Kärcher autoritariste par Giuliani, le quintet va reprendre la formule de Jonathan Fire*Eater dans une formule plus sage et bankable, assez excitante pour plaire aux gamins en quête d’un nouveau groupe de rock’n roll chic et bandant mais assez polie pour ne pas exploser en plein vol à la vue du premier gramme de coke. Et puis, il faut bien leur rendre ça, ils écrivent des hits. Si je suis un peu plus dubitatif sur la suite de la carrière des Strokes, Is This It reste un de mes disques de pop à guitare préférés. Casablancas est un chanteur assez exceptionnel et les autres derrière font le job. Le casting est parfait.

Les Strokes sont arrivés sur le marché avec une nouvelle histoire à raconter, pleine de paillettes et de glamour nouvelle génération qui allait réconcilier ados en quête de nouveaux modèles et rock critics grincheux et un peu paresseux. Exit Richard Hell et Patti Smith et “enter” les élèves du lycée français de New York, polyglottes et beaux comme des camions. Leur chanteur est le fils d’un des fondateurs de l’agence Elite et a grandi entre des top modèles et un pensionnat en Suisse où il a découvert Nirvana, Tupac et Bob Marley. New York a trouvé l’ambassadeur parfait pour son image de marque (de luxe pour reprendre les mots de Bloomberg) et le marketing s’agite un peu partout dans le monde sur le retour du rock, qui sera cette fois l’affaire des enfants des CSP+.

Is This It, le premier long format des Strokes (et celui qui va chambouler à sa façon la musique rock du début des années 2000) sort en 2001. Il se voit doté d’une nouvelle pochette après le 11 septembre (l’alliage fesse nue et gant de latex initial faisant craindre la censure aux cadres de la maison de disques) et délesté du titre New York City Cops, jugé malvenu après les attentats. Deux micro-événements qui représentent assez bien les changements de mentalité entraînés à la fois par les attentats et le passage au nouveau millénaire (qui voit aussi l’effondrement de l’industrie musicale). Le concept de marque est parlant ici, la ville comme le groupe vendant une forme de resucée d’une histoire underground révolue. Manhattan fait grimper ses loyers sur un fond de storytelling un peu mythique de la capitale bohême du rock’n roll. Les nouveaux nantis achètent un Ipod et écoutent les Strokes avant de rentrer dans leurs appartements à 5000 $. On croise parfois Richard Kern, Abel Ferrara ou Russell Simmons dans la rue. Pendant ce temps là, l’underground du rock blanc tente de se ré-inventer dans un autre borough moins cher: à Brooklyn.

Republic of Brooklyn

Avant d’aller plus loin, il serait peut-être bon de repenser la nature même de ce qu’implique la “gentrification”. Historiquement aux USA, les centres villes ont été vidés des classes blanches supérieures parties vivre dans les zones suburbaines à la recherche de plus d’espace et d’un meilleur cadre de vie après guerre. Comme le signale Benjamin Grant, directeur de l’urbanisme à San Francisco, pendant très longtemps les américains aisés n’avaient pas la même vision des grandes villes que nous autres européens. Elles étaient perçues comme dangereuses, mal équipées, avec un réseau de transports publics déficient. Entres les années 70 et les années 90, les américains ont redécouvert le plaisir de vivre en ville indique Grant (c’est aussi la période où se définit le terme de “lifestyle” qui raconte bien un changement de mentalités là aussi). Ils étaient favorisés sur le plan financier (et soutenus par les banques). Ce mouvement de retour en ville est une somme d’actions individuelles qui a eu un impact global sur la société. Et ce retour en grâce des centres urbains a aussi été encouragé par une certaine mythologie définie dans les oeuvres d’art et la culture populaire. Vivre à New York c’était fouler les mêmes trottoirs que Warhol, Dylan et Woody Allen et ça faisait rêver la jeunesse blanche aisée. Quand la ville s’est débarrassée de ses pauvres à coups de transactions immobilières douteuses et de coups de matraques dans la gueule, elle s’est offerte à ces nouveaux colons. Et c’est là qu’on a commencé à parler de gentrification.

Les populations blanches, qui ont commencé à ré-affluer dans les villes que leurs parents et grands parents avaient abandonné, sont entrés en compétition dans les quartiers prospectés avec les minorités et les classes populaires qui s’y étaient installées, elles, par nécessité. A New York (qui ne compte que 30% de propriétaires), l’immobilier est devenu un nouveau champ de bataille. Les promoteurs ont eu l’autorisation de construire de nouveaux ensembles (plus hauts) sous Bloomberg et les locataires potentiels sont rentrés dans une bidding war eux aussi avec les habitants historiques qui se pensaient protégés par la régulation des loyers. Je vous laisse imaginer qui est sorti vainqueur de ce combat de territoire…

Bien avant Spike Lee, grand pourfendeur de la gentrification de sa “Republic Of Brooklyn”, James Baldwin s’agaçait déjà dans les années 1950 des comportements de la Beat Generation en ces termes (retranscrits dans l’anthologie Retour dans l’oeil du cyclone-ndr):

“Je ne sais pas comment parleraient les Blancs aux Etats Unis s’il n’y avait jamais eu de Noirs mais certainement pas comme ils le font. (…) ‘Right on! Beat to his socks’ (‘être rincé jusqu’aux chaussettes’), par exemple, est une expression autrefois utilisée par les Noirs pour décrire un état de pauvreté absolue et qui fut transformée pour donner cette chose appelée la Beat Generation, un phénomène qui était majoritairement composé de Blancs de la classe moyenne, collets montés et qui faisaient semblant d’être pauvres”.

Cette fétichisation de la pauvreté (vectrice de coolness et de crédibilité supposées) à l’oeuvre entre les mains de Kerouac et Ginsberg appartient au même mouvement qui a conduit les artistes à investir Brooklyn quand les loyers du Lower East Side ont atteints des montants indécents. Et c’est cette appropriation à la fois culturelle et territoriale qui révolte autant Baldwin que Spike Lee tant elle est encore liée à une ségrégation qui ne dit pas (tout à fait) son nom et la perpétuation d’un schéma de domination. Pour parler plus clairement, les Blancs sont revenus en ville et dans les quartiers populaires parce que EUX avaient le choix. Et ils sont arrivés avec une double exigence: un mode de vie bohême et multiculturel d’apparence et une place au sommet de l’échelle sociale dans un confort total (et peu importe s’il impliquait de déréguler et nier la culture communautaire déjà présente).

Entre 2006 et 2010, MGMT, Animal Collective, Dirty Projectors, Yeasayer sont les nouveaux chefs de file d’un renouveau indie à Brooklyn. Ils sont les chantres d’une musique à la jointure de l’electronica et du rock à guitares et vendent leur musique dans un package néo-psychédélique qui surfe sur un vent d’orientalisme. Sur la côte Ouest, on trouve même le groupe Fool’s Gold formé par des blancs becs bourgeois qui jouent du rock éthiopien en turbans (et les gens adorent ça). En parallèle s’organise une scène plus noise et underground (et aussi plus excitante il faut bien le dire) autour de quelques lieux emblématiques à la frontière du squat dont le Market Hotel, Shea Stadium, sous la houlette d’un personnage un peu nébuleux (et bien trop vieux pour traîner dans les concerts de punk post-ados): Todd P. Pour l’avoir vécu en direct sur place, c’était un moment hyper chouette avec des groupes vraiment bons et aussi divers que Pop 1280, Small Black, DIIV, Japanther ou A Place To Bury Strangers qui jouaient devant 150 personnes dans des sous sols plusieurs fois par semaine.

Mais à force, les labels indés, les médias et les marques où travaillaient les copains des musiciens et artistes suscités ont remis les intérêts financiers au premier plan. Si Manhattan était un produit de luxe, Brooklyn est devenue une marque cool et jeune. On n’a pas ressorti le terme hipster des années 50 de Baldwin par hasard. Vice Media a acquis les salles de concerts underground pour faire ses bureaux. Pitchfork s’est fait racheter par Conde Nast. Rough Trade a ouvert un supermarché du rock à Williamsburg. Red Bull a organisé son festival “expé” à New York. Les loyers ont explosé au fur et à mesure que les commerces locavores poussaient comme de la mauvaise herbe et que les start-ups installaient leurs quartiers généraux dans les barres d’immeubles devant lesquelles Biggie rappaient à ses débuts. Les artistes et musiciens indépendants ont été autant des artisans que des complices (et parfois des victimes) de ce processus de gentrification. “Heureusement, il reste des quartiers plus pauvres à New York” (est le type de phrase que j’ai entendu plusieurs fois ces dernières années).

Tout est une question de narration

Pourquoi moi avais-je envie de vivre à New York?

Pourquoi est-ce que, moi, je fétichisais cette ville et son héritage?

Probablement parce que tout est une question de narration.

La première fois que je me suis rendu à New York au début des années 2000 , je suis allé au Sidewalk Café parce que j’avais lu que c’était là que la scène antifolk était née. Quand je suis arrivé sur place, le lieu avait des allures de Hard Rock Café, des gens mangeaient des steaks en regardant une chanteuse qui ressemblait à Tori Amos. Grosse déception. Et en fait en y repensant, j’ai souvent vécu ce genre de choses en me rendant à New York. J’y allais guidé par l’impression que j’allais toucher du doigt une forme de fantasme, de pureté créative, de danger mais je me retrouvais toujours un peu à côté de la plaque. C’est une ville où je suis beaucoup allé mais que je ne me suis jamais totalement approprié. Et avec le recul, je pense que c’était simplement parce que j’étais envahi par la narration qu’on m’en avait faite.

En travaillant à Paris (et à Montréal aussi quelques mois), je n’avais pas eu ce sentiment du tout parce que j’étais un acteur de cette narration (et ensuite un narrateur puisque je raconte ma vie dans des articles). Et c’est peut-être à cet endroit qu’il faut repenser l’impact de nos choix et de nos actions dans le milieu artistique sur les communautés qu’on construit, avec lesquelles on cohabite. On ne peut pas mettre de côté notre origine sociale et notre histoire et c’est peut-être le grand travers des oeuvres d’art contemporaines qui laissaient penser qu’on allait renaître en arrivant dans une grande ville. Devenir quelqu’un. Ou à défaut, devenir quelqu’un d’autre. Il n’est pas question ici de culpabilité envahissante. Simplement de conscience de soi et des autres. De l’impact de notre destinée individuelle sur les mouvements de fond sociaux, politiques et culturels. Et de notre capacité à remettre en cause la narration induite par les pouvoirs politiques et financiers en place. Qui récupèrent ou accaparent la production artistique dans un mélange des genres trop souvent nauséabond.

ADRIEN DURAND

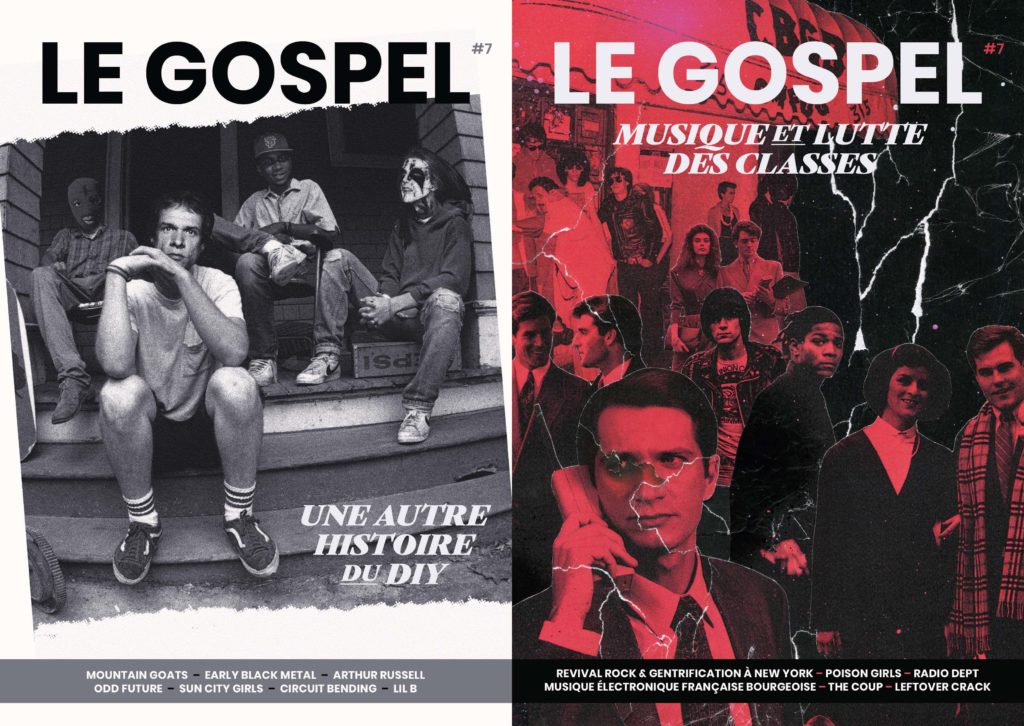

Ce texte est initialement paru dans le numéro 7 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.