4500 signes de réflexion

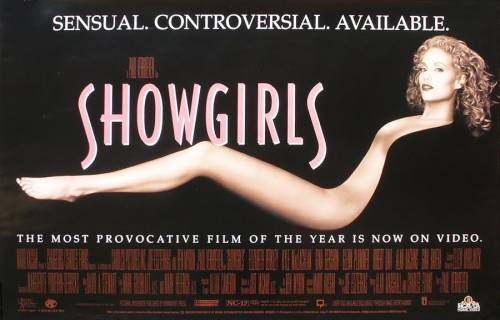

Showgirls de Paul Verhoeven, 1995

par Charles Bosson

En 1992, le cinéaste néerlandais installé à Hollywood Paul Verhoeven réalise Basic Instinct, le film le plus emblématique du thriller érotique. Ce sous-genre majeur de l’histoire du cinéma, né en 1980 avec le Body Double de Brian De Palma, a connu son âge d’or à l’approche des années 90 avec 9 semaines et demi (1986) et Liaison fatale (1987) d’Adrian Lyne avant d’arriver à maturité avec trois chefs-d’oeuvre d’auteur : Crash de David Cronenberg (1996), Sexcrimes de John McNaughton (1998) et Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick (1999).

Genre hitchcockien par excellence, le thriller érotique fait exploser à l’écran les pulsions primales, revisite inlassablement la figure de la mante religieuse, sonde les tréfonds de l’inconscient, défriche le questionnement sur le genre et mélange libido, psychanalyse, strip-tease, adultère, meurtres et manipulations, tous ces mots qui, avant de devenir des hashtags, ont hanté les nuits blanches des adolescents des nineties.

Verhoeven aurait pu immédiatement capitaliser sur le succès de Basic Instinct et la ferveur du public pour le genre mais il préfère continuer de se réinventer (il refusera systématiquement toutes les suites de ses blockbusters) et choisit de s’aventurer avec son scénariste Joe Eszterhas dans une sorte de comédie musicale érotique extravagante située dans l’univers le plus kitsch et sans pitié qui soit. Las Vegas.

Dans Showgirls, Nomi Malone (jouée par Elizabeth Berkeley qui, rappelons-le, passait son bac en 1992 dans la dernière saison de Sauvés par le gong) est une ancienne prostituée issue de l’Est plouc américain dont le rêve est de danser dans l’un des somptueux shows de Vegas. Elle commence au plus bas de l’échelle comme strip-teaseuse du Cheetah, un club seins nus où l’on considère qu’une femme est « la bande de chair qui entoure la chatte », avant de remonter les échelons jusqu’à devenir la nouvelle « Déesse » du spectacle du Casino Stardust, sous l’égide des vautours Zack et Cristal (Kyle MacLachlan et Gina Gershon).

Le parcours de Nomi est une succession d’humiliations, de compromis et de désillusions dont le seul horizon semble être la prostitution, que le cinéaste ne présente même pas comme une forme de déchéance mais plutôt comme l’essence même du capitalisme. Il déclare d’ailleurs : « Si la société accepte que des gens travaillent à la conception d’une bombe atomique pour détruire des centaines de milliers d’innocents, qu’ils offrent les services de leurs cerveaux à l’industrie de l’armement, alors on peut très bien défendre qu’il est plus sain de vendre son corps ».

La même année Martin Scorsese réalise Casino, que beaucoup considèrent comme son chef d’œuvre ou son film-somme – et, comme Showgirls, il utilise La Vegas pour parler sans fard de l’Amérique. Chez Verhoeven la ville du jeu permet d’analyser les mécanismes du rêve tel qu’il a été implanté dans nos cerveaux par Hollywood et qui consiste en réalité à tout détruire sur son passage en trahissant ses amitiés, ses amours et ses convictions pour tirer le maximum d’argent de ses capacités physiques, chez Scorsese le vieux Vegas mafieux avec sa violence barbare et son absence totale de morale est montré avec une nostalgie provocante face à l’arrivée d’un monde façonné pour le beauf et géré comme un supermarché. Détail troublant, le personnage de Sam Rothstein joué par Robert De Niro est inspiré par Frank Rosenthal, boss du Stardust, le Casino de Showgirls.

Les deux films se répondent comme les deux faces d’une même pièce mais Casino fut très vite considéré comme un sommet de l’oeuvre de Scorsese alors que Showgirls connut un véritable chemin de croix avant d’être réévalué par le public et la critique. Ce film excessif, outrageant, vulgaire et hyperbolique fut à sa sortie totalement décrié, insulté et mal jugé. Peut-être Verhoeven offrait-il une version trop ouvertement critique et satyrique d’un genre qu’il avait pourtant contribué à inventer ? Peut-être qu’un monde dans lequel la sexualité n’est plus qu’un geste commercial n’est pas supportable, même enrobé dans un gigantesque spectacle ?

Aujourd’hui, alors que le mainstream a quasiment tout englouti et que l’on cohabite quotidiennement avec le mauvais goût et le fantasme affiché et assumé de la réussite, Showgirls nous rappelle comme un mauvais génie que nos fantasmes les plus morbides peuvent à tout moment se transformer en réalité.

Charles Bosson est musicien et journaliste, responsable notamment de l’excellente série 7 minutes de réflexion.