par Baptiste Lebreton

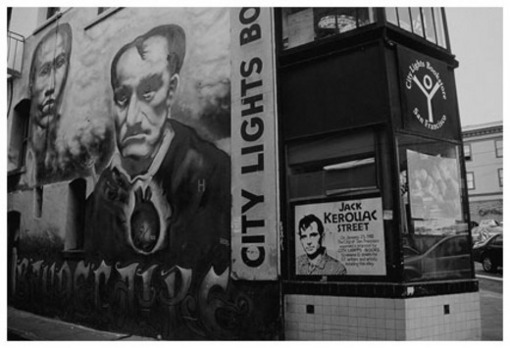

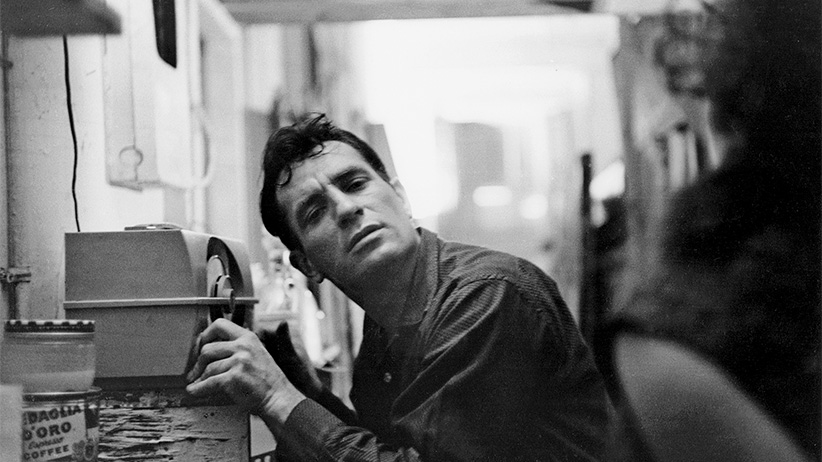

Je me souviens du vertige. Je peux l’expliquer, c’était dans la partie de ma jeunesse où il fallait choisir, c’était impératif, à quoi bon si je ne trouve pas la poésie du monde ? Le vertige, est venu des livres, un écho, les livres parlent de ma vie, enfin de ma vie à venir, voilà le choix que j’ai fait. Les livres, le livre, parle de route, la route que je n’avais jamais vue autrement qu’une rocade vers la banlieue, un ruban qui sert de rampe aux voitures, devenait un lieu, un mystère. Elle devenait une scène, un paysage au sens pictural, le cadre d’événements imprévisibles. Une image, un plan, un tableau, un poème. Le vertige est venu d’abord, vraisemblablement, par Jack Kerouac, auteur américain des années 50, membre de la Beat Generation et adepte d’une nouvelle forme littéraire, sorte de journal de bord poétique, influencé par le rythme du jazz. Il avait utilisé la route comme nouveau symbole romantique, pour chanter les intermédiaires, les itinéraires sans buts, le déplacement pour ce qu’il provoquait, pas l’arrivée. Dans Sur la route (publié en 1957), bien sûr, puis dans ses autres journaux romancés, dont la liste se terminerait dans la dépression et la cirrhose. J’ai été très sensible à ce nouveau romantisme, sortir des trajectoires, des destinées déjà écrites. Sur la route pour moi, c’était salvateur.

Avec les livres venaient les idées, les curiosités, pour les traditions différentes, pour les philosophies lointaines, pour la poésie. Regarder le ciel la nuit sur le toit d’une voiture, en Espagne pour remplacer le Mexique, en Bretagne pour remplacer l’Oregon. Je pensais : la même vibration. Il y avait la musique, les notes cassées et les influences mélangées. Il y avait les mots, la liberté, le flot, les conversations. Il y avait le choc, l’opposition à la vieille vie des anciens, qui s’étaient rabougris, résignés. C’était vertigineux. J’ai retrouvé la route dans Walt Whitman (le recueil de poèmes Feuilles d’herbe), ou Nicolas Bouvier (le journal de voyage L’usage du monde). Pas surprenant en y pensant aujourd’hui, mais j’étais sincère, je n’avais pas de liste, j’acceptais les propositions, je cherchais.

Il y avait la route dans Mr Vertigo de Paul Auster, une histoire itinérante, et dans ses autres livres (Trilogie new yorkaise, Leviathan, Moon Palace), elle devenait la rue, la rue de la grande ville, la rue américaine qui peut parfois être longue de plusieurs kilomètres. Ma perception s’est élargie, je voulais creuser la ville, aussi. Le vertige changeait de forme, encore des nouvelles propositions, des nouveaux champs. La frontière se brouillait entre description du réel et création poétique. Je pouvais être sur la route en lisant des essais, en partageant les analyses du monde. La rue, la ville, la pensée, la poésie, c’était la route, hors du courant toujours, ça se pense et ça se ressent, ça s’écoute et ça s’interprète. Il fallait l’alimenter, y retourner, économiser pour partir, lire, écouter, voir, préparer la prochaine expérience. Pas de nostalgie, c’était le présent.

Les auteurs, sans âge, étaient seulement nos prédécesseurs. On comprenait la norme, alors. Ceux et celles qui n’avaient pas senti la force du mouvement, comme la mer qui s’éloigne ou l’univers qui s’étend, comme la plante qui pousse ou la taupe qui creuse son chemin, n’avaient pas senti comment cette force les habitait déjà, et demandait qu’on l’écoute, qu’on lui laisse de la place, comme un réflexe, un mouvement irrémédiable et vivant. S’ils n’avaient pas senti, on pouvait les aider, d’abord en amenant jusqu’à eux les témoignages, choisis en fonction du moment et du lieu, qui les toucheraient. Je cherchais le Sur la route pour ma grand-mère, et je pense encore qu’il existe.

Dans un des derniers livres de Kerouac, Satori à Paris, (1966) la route se termine. En France, Paris et la Bretagne, celui qui avait fait du chemin sans but son mode de vie, finit par chercher une destination finale, un retour, des origines. C’est un livre triste, désabusé, je l’ai lu comme un constat d’échec. Kerouac meurt de l’alcool en 1969. J’ai continué à percevoir le courant principal, ses sources (avec la sociologie), ses effets (avec la politique) et toujours je revenais à ce premier vertige; là où le monde tourne à toute vitesse, je marche sur le bord, je profite de la route, je la savoure, je suis sur le côté. Mais la résignation guette: je l’ai vue dans le dernier livre de Paul Auster (4321), une trame narrative paresseuse, des références mille fois manipulées, des valeurs sans forces, des idées qui s’essoufflent. Pas de cirrhose, mais le même signal: la route est là, pas dans les livres. Seul son écho s’y trouve, sa trace, sa description. J’ai cherché ailleurs, dans la littérature alcoolique (René Daumal, Le mont Analogue, Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan), dans ce qui me parvient de plus loin (les essais de Frantz Fanon, Amos Tutuola, L’Ivrogne dans la Brousse) mais qui finalement est le même ciel opaque et tacheté au-dessus de ma tête dans l’Espagne-Mexique de mon adolescence. La route est là, quand on ne l’emprunte pas, quand on marche pour marcher, quand on est attentif à ce qui est sous nos pieds, autour, au-dessus.