© Cloé Bourguignon pour Gospel

Identité trouble

Sur sa première mixtape Room For Improvement sorti en 2006, Drake prend la parole dans l’intro baignée d’une reverb cheap et donne deux infos importantes “je viens du Canada” et “je ne suis pas parfait”. Ca pourrait ressembler au début d’une blague dans un film de Judd Apatow mais c’est de cette façon qu’Aubrey Graham choisit maladroitement d’entamer sa carrière de musicien. Malgré ses effets pyrotechniques et une énorme confiance en sa bonne étoile, Drake n’écoule que 6000 exemplaires de son projet initial. Le canadien est en effet bien loin de la perfection (artistique ou commerciale).

Drake est certainement né à la mauvaise époque. Davantage taillé pour devenir un good guy à la Common (dont il singe mal le flow sur sa tape suivante The Come Back Season), le MC de Toronto ne fait peur à personne et peine à attirer l’attention, alors que le rap conscient va droit dans le creux de la vague. Sur les photos presse de cette époque, il ressemble davantage à un acteur de Dawson’s Creek qu’à un thug armé jusqu’aux dents. Il n’y a rien de pire qu’un chanteur pop sans fans et un rappeurs sans haters.

Drake le porte comme un fardeau, il a été acteur d’un soap adolescent: Degrassi High (remake des Années Collège). Si les autres têtes de gondole de la pop ont aussi été des enfants stars (Justin Bieber, Selena Gomez, Britney Spears au hasard), on ne pardonne pas à un aspirant rappeur qui se rêve en futur Jay Z d’avoir joué le bon copain métis en fauteuil roulant dans une série pour ados blancs comme neige. « Damn who’s Drake, where’s wheelchair Jimmy at? » chante-il sur The Comeback Season. Aubrey ne sait pas (encore) qui il est. Il va trouver sa voie grâce au parrainage inattendu d’un autre enfant précoce: Lil Wayne (qui lui a entamé sa carrière à 13 ans). Le rappeur de la Nouvelle Orléans fait venir Drake sur sa tournée triomphale “Tha Carter III” et le signe sur Young Money, son label. Ce duo mal assorti (Depardieu/Richard du rap US?) enchaîne les productions dans le tourbus de la star sudiste qui donne à voir au jeune canadien l’étrange spectacle de sa réussite.

Capturé par le documentaire The Carter, cette période de la vie de Lil Wayne l’installe dans les limbes. Défoncé non stop au sirop codéiné (dont il se fait l’ambassadeur sans gêne), dans un état suspendu permanent, Wayne rappe sur le sexe sans être capable de bander “je ne couche avec personne, je n’ai pas le temps pour cette merde, je travaille trop. Il y a juste la musique et l’argent, littéralement “. Une vision de la célébrité comme une malédiction qui va inspirer directement Drake, rappeur sans street cred dont la déprime d’enfant gâté est en phase directe avec l’état d’esprit des millenials qui s’apprêtent à faire de lui une star gigantesque.

Une sexualité contrariée

La carrière de Drake a quelque chose de miraculeux. Un peu comme si passé par Lourdes, Wheelchair Jimmy (le nom de son personnage dans Degrassi High) retrouvait l’usage de ses jambes et devenait enfin une star adulée du rap. Sur ses projets suivants, Drake trouve enfin son riddim. Son r’n B est à la fois déprimé et salace. Il exprime le spleen des lendemains de MDMA, la solitude des relations futiles médiatisées par un écran de smartphone, le matérialisme addictif. C’est en ralentissant le beat, en épurant les effets de production que Drake remporte la mise. Pendant que les trap houses résonnent au son de production sombres et maximales, le canadien va chercher ses samples chez Pitchfork et n’essaie plus de faire croire à personne qu’il porte un flingue à la ceinture. La génération Urban Outfitters a trouvé son bad boy.

Et Drake de récolter enfin le fruit de son labeur. En 2011, il confie l’entière production de son album suivant à un de ses proches: Noah Shebib, alias 40. Lui aussi acteur enfant star (passé par la série Chair de Poule, ça en devient presque drôle), celui ci compose pour son pote Aubrey un écrin parfait pour exprimer son spleen un peu toc: Take Care. A le voir au milieu des ors et des tableaux de maîtres, on ne sait plus qui est censé réconforter l’autre: le chanteur torturé ou le public mal dans sa peau d’ado? Cet album est l’occasion pour Drake d’emmener dans la lumière un autre jeune torontois en pleine ascension: Abel Tesfaye, plus connu sous le nom de The Weeknd. Leur duo “Crew Love” est un manifeste d’une musique de baise pour les eunuques. Drake a beau crier qu’il a toutes les femmes à ses pieds, il est seul comme les pierres. Enfin pas tout à fait, puisque des hordes de fans écoutent sa musique, enfin.

Un événement fait basculer le nouveau culte de cette idole mal gaulée. En 2012, une fille se fait tatouer son nom sur toute la surface de son front. La gêne est extrême. Ce n’est pas forcément la preuve d’amour qu’attendait notre nerd devenu client des strip clubs. Empêtré dans une relation amoureuse à sens unique avec Rihanna qui le traite au mieux comme un bon copain, notre nouvelle star (salut Manoeuvre) drague des actrices pornos sur Instagram. Rembarré par Mia Khalifa (première actrice américaine à faire ses scènes de sexe en portant le voile, tabou ultime), il continue de traîner ce mauvais karma de mec qu’on prend pour un rigolo et se fait gifler en boîte en 2014 par Diddy. Fin du game.

A partir de 2015, Drake perd un peu la flamme mais continue d’enchaîner les projets et de battre des records de vente. Son dernier album un peu réussi porte un titre qui résonne comme un triste jet de pisse contre le vent Nothing Was The Same. Baigné d’une vibe plus classique, balafré d’un hommage au Wu Tang (qui n’en demandait pas temps), ce disque se résume en une phrase: “Started from the bottom, now we’re here”. On est là. Certes, mais on est où? Certainement plus au Kansas et toujours dans la salle d’attente de la crédibilité, coincé entre le rap et la pop. Pendant que les stars de la trap se recouvrent le visage de tatouages de guerre, Aubrey découvre la salle de gym et se façonne un corps de taulard bodybuildé. Encore une fois moqué, Drake va enfin monter au créneau face à un gusse qui l’accuse de faire appel à des “ghost writers”: Meek Mill. S’il sort gagnant de son clash avec le clown de Philly, notre canadien ne cède pas à la tentation de la victoire facile. En 2018, il fait monter son rival sur scène et l’étreint. Drake cherche l’approbation, la paix, l’amour.

Impossible père

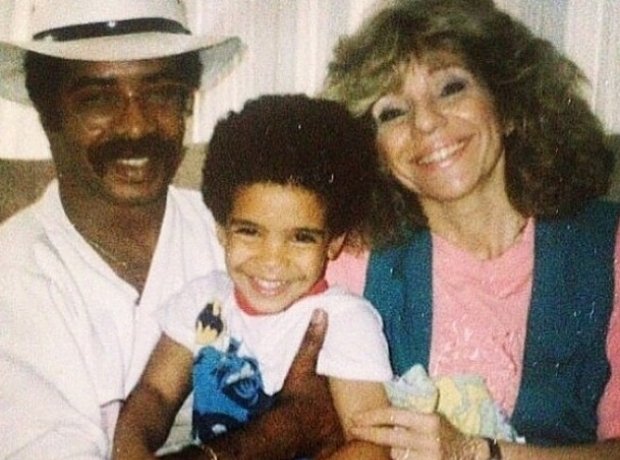

Sur son dernier projet, Scorpion, au pathos robotique et indigeste, Drake s’achète l’impossible: un featuring avec Michael Jackson. Coincé comme son héros dans le royaume de l’enfance, Aubrey est un gosse mal dégrossi. Trimballé entre un père noir musicien incarcéré pour ventes de drogues et une maman groupie engrossée un soir de concert, il ne faut pas chercher bien loin les failles de la désormais plus grande pop star du rap mondial. Mis en scène sur son compte Instagram, Dennis Graham, le paternel en question, devient un meme Internet, le ressort comique d’un Drake enfin adulte qui semble avoir renoncé à tout modèle paternel valable. Et qui encore une fois est incapable de se défendre et de s’assumer face à la violence du monde qui l’entoure.

Victime, une fois de plus, Drake n’a que ses ventes de disques pour se consoler. Au printemps 2018, il est “beefé” (on dirait presque biffler tant l’humiliation est grande) par Pusha T, rappeur à la crédibilité incontestée (dans le rap et dans la rue). “The Story of Adidon” est un morceau d’une violence impressionnante. L’ex moitié de Clipse scie exactement tous les talons d’Achille du gentil Canadien. Son père (une “salope” qui doit “rester à l’écart”), son producteur (dont il se réjouit qu’il ait une sclérose en plaques) et enfin le fils caché qu’il a eu avec la pornstar Sophie Brusseaux et qu’il n’a jamais reconnu, exposé en deux rimes aux yeux de tous. La pochette est une photo de Drake arborant un maquillage blackface, issue d’une campagne de pub pour une marque de fringues. Pusha T expose toute la partie sombre de Drake comme un uppercut qui dirait “tu ne seras jamais des nôtres” (comprendre, les rappeurs crédibles).

Drake, pas assez noir, pas assez dur, pas assez thug, se retrouve à poil à la face du monde. Un rappeur sans clique qui s’invente un personnage auquel personne ne croit et qui se défonce les yeux à Instagram avant de dormir, en rêvant d’être assez fort pour coucher avec des actrices pornos. Finalement pris à son propre jeu, père célibataire d’un fils qu’il lui a bien fallu reconnaître sous peine d’écorner son image, Drake bat un record de ventes détenu par les Beatles avec “Scorpion”, distribue un million de dollars dans la vidéo de “God’s plan” mais reste le même paria qu’il était au début de sa carrière. Le cul entre deux chaises, le roi de la pop est seul sur son trône, devenu symbole d’une musique rap asséchée de son potentiel de subversion et de revendication et d’une pop music urbaine et tiède dont il est devenu à la fois le mètre-étalon et la marque repère.

Cet article est initialement paru dans le numéro #1 du Gospel papier, sorti en novembre 2018 à 100 exemplaires et désormais épuisé.