Pour cette nouvelle série thématique sur le site, nous avons décidé de retraverser quelques ‘amours maudits’. Au programme: passions éternelles et impossibles, losers magnifiques et coeurs brisés sur la dure réalité…

Des notes d’harmonium qui résonnent dans le désert, un homme qui semble se réveiller dans l’immensité du ciel. Father Child, Angels Of The Night, l’homme se lève au son de cette voix émergée des origines du monde, clope et feuillets à la main, hagard, sa dégaine élimée de Dylan post-apocalyptique qui se dessine à mesure que la caméra s’approche dans un mouvement invisible. Guidé par la mélopée orphéenne qui se mue subitement en une arabesque de volutes menaçantes, le clochard dandy/oracle électrique s’arrête, pointe du doigt les cieux avant de désigner d’un geste circulaire et nonchalant le fils de Dieu, apparition-mirage, hallucination en contre-jour qui fixe désormais le spectateur comme une idole en cage, le visage mangé par les ténèbres, pétrifié dans un tableau flottant et hermétique.

Ce segment en apesanteur extrait du Lit de la Vierge, allégorie chrétienne psychotropique filmée en une suite de plans-séquences largement improvisés sous acide, scellera l’inévitable attraction esthétique de deux âmes maudites vouées à se reconnaître dans les souterrains de leur temps. Le regard de Garrel et la voix-présence de Nico, compagnonnage fantomatique et amour fou dans les brumes des 70’s, amants aristocrates de l’underground européen dont les correspondances poétiques, empreintes de chic morbide et d’un vénéneux pouvoir de fascination, se croiseront au gré de « films trips » autistes et alchimiques, de projections oniriques chauffées dans une cuillère et d’incantations désespérées.

Automne 1968: âgé d’à peine 20 ans et déjà auréolé du statut de Rimbaud de l’avant-garde cinématographique française, le cinéaste Philippe Garrel, enfant surdoué de la Nouvelle Vague (il s’auto-proclame disciple de Jean-Luc Godard) et des Rolling Stones, part répandre les cendres de Mai du haut des falaises de la baie des Trépassés dans le Finistère puis dans le désert marocain, accompagné de son chef opérateur Michel Fournier et d’une bande de beautiful people en voie de marginalisation dont la it-girl gouailleuse Zouzou et l’ancien jeune premier Pierre Clémenti. Ce dernier, déjà fraîchement cramé par son expérience de la crise mystique chez Peter Goldman (l’ascétique Wheels of Ashes, 1968), incarne le sauveur raté qu’a imaginé Garrel pour son époque: un Christ paumé et angoissé, Prince Mychkine hippie à la parole divine inaudible, dont le retour contraint sur Terre se solde par un nouveau chemin de croix découpé en vignettes-buvards symbolistes et happenings ésotériques. Joyau de psychédélisme gothique serti d’un noir et blanc expressionniste, traversé de fulgurances poétiques, Le lit de La Vierge se déploie alors autant comme un constat d’échec des espérances révolutionnaires mortes-nées de 68 (Christ sans apôtres, qui ne rencontre chez ses pairs que violence répressive ou indifférence) que la fuite en avant d’une bohème dorée, synthétisant Godard et Warhol dans des grottes bordées de cierges, Lacan, Bresson et le Summer of Love dans les cauchemars de dames blanches aux monologues désincarnés, de jeunes pythies en fleur prostrées et de figures mystiques échappées de l’HP.

Michel Fournier et Philippe Garrel

Pendant ce temps-là, de l’autre côté de l’Atlantique, une mannequin allemande jette une pelletée de terre sur son impeccable CV d’égérie 60’s cosmopolite et aborde la trentaine en troquant son blond platine pour un henné sorcière. Après des débuts comme modèle à Paris et Rome, une apparition chez Fellini (où elle interprète son propre rôle de scenester dans La Dolce Vita) puis un détour par le cinéma de papa qui lui permet malgré tout d’enregistrer avec Gainsbourg (Strip-Tease, de Jacques Poitrenaud), Nico file à New York rejoindre l’usine à superstars d’Andy Warhol, pose sa voix sépulcrale sur un disque qui s’avérera un jour être l’un des plus importants de l’histoire de la rock music, et enchaîne les liaisons avec ce que l’élite de la contre-culture d’alors compte de personnalités ombrageuses (Brian Jones, Bob Dylan, Jim Morrison).

Vite remerciée du Velvet Underground par Lou Reed qui coupe les ponts avec le cirque du vampire pop-mentor au postiche d’argent (Warhol ayant plus ou moins imposé Nico comme ajout glamour à la présentation jugée sinistre du groupe), elle enregistre son premier album solo en 1967, le cotonneux Chelsea Girl, patchwork maniéré de compositions offertes par ses ex-collègues du VU et de mots doux signés Jackson Browne, Tim Hardin, Dylan (l’énigmatique I’ll Keep It With Mine). La production fleurie n’abîme pas de façon réellement dramatique ces jolies plages de mélancolie hivernale qui créeront même plus tard des émules (de la pop cosy de Belle and Sebastian à l’élaboration d’un sens aseptisé du cool-retro chez l’inoffensif Wes Anderson). Elle provoque pourtant le désarroi de Nico, qui aurait fondue en larmes à la découverte de ces arrangements de cordes un brin pompiers et ces flûtes bucoliques ajoutées derrière son dos.

Cet essai manqué entraînera alors ce qui continue de représenter encore aujourd’hui l’une des transitions les plus radicales et mystérieuses jamais observées dans le développement d’une jeune chanteuse pop en devenir. En moins d’un an, Nico se réinvente en prêtresse des abysses: dorénavant équipée d’un harmonium indien portatif qu’elle ne quitte plus (la légende veut qu’un Leonard Cohen subjugué mais éconduit lui ait conseillé cet instrument) et sur lequel elle compose des litanies funéraires aux accents médiévaux, elle s’émancipe alors à la fois de tout formatage culturel connu, du joug de pygmalions dominants autant que de la prison de sa beauté. Une walkyrie des temps modernes en cape noire et bottes de biker partie piller les tombeaux d’anges damnés pour en revenir hantée par un spleen ancestral, le coeur gorgé de prières létifères, brandies comme autant de talismans glacés face à la médiocrité du monde.

The Marble Index, chef d’oeuvre non-identifié produit par le fidèle John Cale, affirme la mue de Nico en goth originelle et fait l’effet d’un mauvais trip inaugural pour un Flower Power dont les voyages intérieurs kaléidoscopiques seront bientôt parasités par la main de Satan (les meurtres rituels de la Manson Family, le festival Altamont et plus généralement l’essor occulte grandissant, de la Californie de Anton LaVey et Kenneth Anger à l’Angleterre avec ses sorciers de magie sexuelle médiatisés, l’engouement Hammer et la formation de Black Sabbath).

Alors que les uns se cherchent des portes de sorties de décennie dans l’engagement gauchiste et le new age, que d’autres s’essayent à la retraite rustique ou s’enfoncent dans la poursuite d’aventures hédonistes plus ou moins heureuses, Nico se réfugie dans une cathédrale perdue de rêveries terrifiantes, spectre errant, aliéné, qui semble avoir traversé les régions les plus désolées de son âme (No One Is There) pour n’en devenir plus que chants liturgiques, lamentations chthoniennes recouvertes de givre et instrumentations feux follets. Ce disque-calice rempli de poison, qui aurait plongé son ingénieur du son en dépression nerveuse à l’issue d’un enregistrement bouclé en seulement quatre jours, révèle Nico en tant qu’artiste singulière évidemment en avance sur son temps (l’album sort relativement inaperçu mais les répercussions seront immenses, du mouvement gothique à Björk) ainsi que le travail d’arrangement subtil de John Cale (lequel embrassera par la suite une carrière parallèle de producteur de goût avec les Stooges, Terry Riley, Patti Smith ou les Modern Lovers), tout en noirceur minimaliste et habillage européen traditionnel.

C’est dans l’éden branché de Positano début 69, où la troupe hippie chic du Lit de La Vierge se repose après une fin de tournage éprouvante dans les environs de Rome (Garrel rejoignant Clémenti dans la folie « par solidarité », subissant à son tour l’enfer des électrochocs après avoir tenté de forcer les portes de la Villa Medicis sous LSD), que Nico débarque avec sa copine Viva suite à un accès psychotique qui lui vaut l’exil forcé des États-Unis (elle aurait éborgnée une femme dans un bar new-yorkais). Les psychés désaccordées se découvrent en muse de chaque côté du miroir: Nico offre à Garrel The Falconer, une composition initialement écrite pour Warhol et qui finira dans Le lit de la Vierge, cadeau aux allures de pacte romantique entre les deux artistes, qui rentrent dans les années 70 en travaillant à la naissance du projet transversal sans doute le plus iconique de leur collaboration.

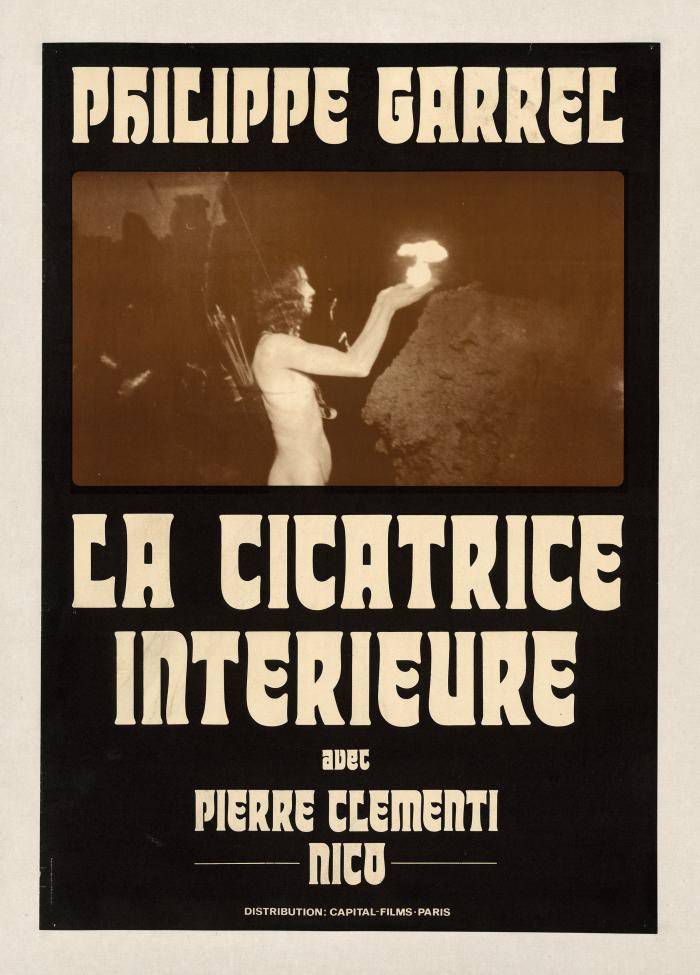

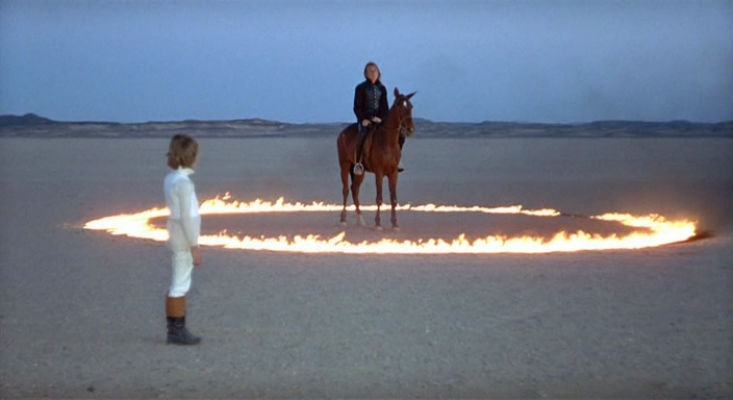

La cicatrice intérieure, nouveau long-métrage de Garrel (génie des titres, la seule lecture de sa filmographie constituant en elle-même une expérience poétique) conçu en parallèle de l’écriture du Desert Shore de Nico, vient rejoindre la grande vague de desert movies expérimentaux et contemplatifs tournés entre 1970 et 1972 (Fata Morgana, El Topo, Zabriskie Point notamment). Le couple y apparaît en autarcie dans des paysages-tableaux majestueux (tournage couleur en aplats de blancs-bleus-verts qui unifient le vertige aride des déserts égyptiens et du Nouveau Mexique avec les rivages de lichens islandais), théâtres de psychodrames intimes dont l’expression de douleur, disruptive et même un peu obscène au milieu de ces immensités silencieuses, frise parfois l’insoutenable (Pierre Clémenti, appelé à la rescousse pour aider à terminer le film, évoquera pour sa part des « scènes de ménage pas très intéressantes »). Échouée sur une planète imaginaire, voyageuse cosmique maniaco-dépressive ou déesse égarée et pathétique, Nico traverse ainsi les premiers cercles de son enfer secret au bras d’un Garrel indifférent, petit prince médiéval mutique fuyant en vain les crises d’hystéries de sa supplicatrice. Leur impossible séparation s’illustrera dans un spectaculaire et désormais célèbre travelling circulaire à 360 degrés, chemin sans issue s’ouvrant sur ce Janitor of Lunacy asséné comme une sentence divine.

Les morceaux de Desert Shore, disque bipolaire où cohabitent intonations guerrières (All That Is My Own, apothéose hallucinée en forme de champ de bataille moyenâgeux), poèmes macabres déguisés en berceuses (My Only Child) et introspections résignées (le post-velvetien Afraid et son « You are beautiful and you are alone »), accompagnent les différentes incarnations de Nico au sein du film, et peut-être aussi dans sa vie: femme double, vulnérable et hors de portée, mère mortifère et mère-enfant, femme-cosmos, rejoignant les éléments en conquérante solitaire, déité à l’épée, le regard impassible fixé sur le néant.

Fresque abstraite et planante aux accents fantasy (le segment ‘islandais’, avec l’arrivée de Clémenti en archer tout nu encore vaguement christique), quête magique dénuée de dialogues (la seule réplique compréhensible du film, « Tu me fais pas peur », incombant au petit Ari, le fils de Nico, confrontant celle-ci en apparition inquiétante à cheval au milieu d’un cercle de flammes), La Cicatrice Intérieure est avant tout un magnifique écrin visuel aux chansons de Nico, ainsi que le premier volet d’un triptyque consacré à la sublimation de la muse germanique.

Suivra le rarissime Athanor (projeté environ une fois tous les quinze ans à la Cinémathèque), dont les quelques images aperçues ici et là – ruines, Vénus casquées et faucon – suggèrent la poursuite de l’esthétique médiévale et d’une palette aurorale qui sent ‘l’humus’ (terme employé par Henri Langlois à propos de La cicatrice). Nico de son côté publie la pièce finale de sa propre trilogie en 1974, le parfait The End , son meilleur disque, ensemble élégant et homogène d’incantations élégiaques plus contenues mais toujours aussi glaçantes (le sinistre It Has Not Taken Long en ouverture et ses choeurs maléfiques qui donnent le ton de l’album, suivi des images « sadiennes« dépeignant un terrible traumatisme adolescent sur le bouleversant Secret Side), agrémentées de quelques synthétiseurs étoilés (Eno à la co-production avec Cale) qui donnent l’effet de scintillements s’échappant de ce grand bloc de crépuscule sculpté dans du magma froid. Un disque qui annonce déjà le mausolée cosmique du Berceau de Cristal en 1976, vision raccord et dernier volet claustrophobique du retable amoureux entrepris par le réalisateur.

Entre les concerts aux airs de messes décadentes (le fameux récital de Nico à la cathédrale de Reims avec Tangerine Dream, communion de seringues pour un rassemblement massif de post-hippies zombies dont Garrel n’aura pas été en mesure d’en ramener la moindre image – lui-même trop défoncé pour penser à insérer une pellicule dans sa caméra) et les tournages, le couple volatile se sépare et se retrouve dans des brouillards d’héroïne. Les amants habitent alors un appartement vétuste éclairé à la bougie rue de Richelieu, chambre-cellule monacale qui deviendra un motif récurrent dans les films de Garrel (jusqu’aux plus récents) et qui pourrait résumer à elle-seule l’évolution de son Art dans les années 70. Un cinéma de plus en plus asphyxiant et pétrifié (mais aussi paradoxalement fascinant), réduit à l’état de lambeaux d’existences assemblés avec des chutes de pellicules souvent périmées, screen-tests décharnés, hantés (Les hautes solitudes, instantanés tourmentés d’une parenthèse passionnelle avec Jean Seberg), comme échappés d’une Factory janséniste enfouie dans les limbes de cette décennie-atterrissage qui voit le cinéaste et son entourage se désagréger presque invariablement dans la folie, la drogue et le suicide.

Malgré l’érosion avancée, Philippe Garrel n’a peut-être jamais aussi bien filmé Nico que dans Le berceau de cristal – film death-trip en clair-obscur, film de peintre, où les fiancés maudits, revenus des grands espaces, sont désormais cernés de ténèbres comme dans un La Tour (tournage de nuit dans le musée de la Cinémathèque, transfiguré en sépulture antique). La bande-son éthérée de Ash Ra Tempel, entrecoupée de poèmes récités par Nico en voix-off, accompagne le trajet immobile et silencieux de celle-ci vers l’au-delà (le personnage clôt le film en se donnant la mort, autre constance garrélienne à venir), dénouement qui justifie ainsi rétrospectivement et de manière un peu terrifiante l’étrange tension émanant de cette construction de plans réflexifs, habités par une beauté funéraire.

Du fond de ces abysses où les visages presque statufiés (effrayantes apparitions d’un Garrel aux confins de la catatonie) se détachent dans un fragile halo doré, quelques percées chez les vivants s’opèrent ici et là. Si l’interlude bucolique au sein de l’atelier de l’ami Frédéric Pardo tente de donner le change en documentant la quiétude studieuse du peintre au travail avec sa muse (Dominique Sanda), négatif lumineux et dissonant du tombeau de Garrel et Nico, la séquence de démonstration de la parfaite junkie par la reine noire Anita Pallenberg vient étoffer le glamour lugubre de ce film au romantisme malade. Un véritable songe préraphaélite fixé à la poussière de marbre pour un underground somnambule et dépressif, tapi dans les profondeurs d’une page de Poe ou de De Quincey.

Constat fatigué d’une relation ainsi que d’un cinéma qui ont vraisemblablement atteint leurs limites, Le bleu des origines (1979) est un film triste, qui porte en lui la mélancolie de la fin d’un cycle. On y suit Nico pour la dernière fois, silhouette errante sur les toits de l’Opéra et rendant visite à Zouzou, offrant des scènes émouvantes de muses en cours d’extinction, unies comme des anciennes combattantes face au déploiement cruel du temps. Nico traîne sa beauté abîmée dans ces plans léthargiques et muets où la morosité des après-midi parisiens prend ici le dessus sur le potentiel de transcendance onirique du dispositif alchimique garrélien, que le réalisateur éprouve désormais comme une impasse artistique.

Ce sera le dernier film hermétique de Garrel. Son passage à la narration et le retour au dialogue avec L’enfant secret (réalisé la même année, ce déplacement qui enclenche un nouveau temps rétrospectif pour le cinéaste alors tout juste âgé de 30 ans semble aujourd’hui vertigineux) épousent le mouvement du maître Godard (revenu lui aussi à un cinéma «traditionnel » après l’aventure militante Dziga Vertov et les expérimentations vidéos). Ils correspondent surtout, de manière consciente ou non, à la fin de sa relation avec Nico. Après une décennie passée à en documenter la traversée tortueuse, l’homme que la chanteuse décrivait avec ‘une caméra à la place du coeur’ s’attèlera désormais à l’échafaudage de sa mythologie personnelle, dans des récits autofictionnels peuplés de fantômes, d’alter egos et d’éternels retours (les figures de Nico et Seberg en tête).

Les années 80 verront Nico se relocaliser à Manchester (la décrépitude de la ville lui rappelle le Berlin d’après-guerre) et compléter, toujours sous l’égide de Cale, sa discographie irréprochable avec Drama of Exile en 1981 puis le radical Camera Obscura en 1986, étrangeté world-indus enregistrée avec l’attachante équipe de bras cassés The Faction, qui accompagnera l’artiste en concert sur ses dernières années. Rare personnage rescapé des 60’s à susciter l’admiration et le respect des punks, Nico poursuit tant bien que mal sa carrière d’icône fauchée au gré de tournées bricolées dans des squats, s’organisant, à la façon d’un Thunders, autour d’un quotidien vampirique décousu consistant à pouvoir se payer une dose d’héro entre deux dates. Selon son claviériste James Young, qui a mis sur papier ses périples à peine romancés avec Nico dans le divertissant The End, celle-ci aurait tiré une croix sur les possibilités d’une vie sentimentale après Philippe Garrel, seul homme qu’elle ait jamais aimé (comme le rapporte l’auteur).

Alors que la fin de décennie semble s’annoncer un tantinet plus radieuse avec le démarrage d’un traitement à la méthadone et plusieurs passages dans ce havre pour rock stars occidentales oubliées que se révèle être le Japon, Nico est retrouvée morte à Ibiza en 1988, officiellement d’un accident de vélo. Garrel sera l’une des rares personnes à faire le déplacement pour ses funérailles à Berlin. « On ne se comprenait pas toujours mais je savais qu’on voyait le monde de la même façon », dira-t-il un jour. La vision siamoise des deux artistes aura constitué un corpus esthétique unique, psychédélique et tourmenté, à la croisée des avant-gardes hautaines et électriques de leur époque et d’un regard tourné vers la généalogie de tous les grands romantiques maudits des siècles passés, que ce couple légendaire de bohémiens gothiques, drapé de sa magnétique aura noire, a désormais évidemment rejoint.

JULIEN LANGENDORFF (texte et illustrations originales)

Cet article est issu de la série « Amours maudits » du Gospel. Si ça vous a plu, vous aurez peut-être envie de laisser un « tip » pour donner un coup de pouce au site/zine que vous lisez. Vous pouvez aussi commander un t-shirt ou un zine par ici.