Depuis les années 1960, les écoles d’art du monde entier sont devenues des laboratoires créatifs importants où les artistes en herbe s’essaient avec plus ou moins de bonheur à la musique. Entre expérimentation et relecture de la culture populaire, les étudiants de ces établissements infiltrent régulièrement l’industrie musicale et les scènes underground, trimballant avec eux leurs tendances à la sur-intellectualisation et à la provocation. Dans la bataille entre pop culture et art conceptuel, qui sort gagnant? Pas toujours la musique malheureusement…

Art rock et Tik Tok

Les nouvelles plateformes d’expression et de partage sur le Net ont largement influencé la production musicale ces dernières années. Il y a un an, le journaliste Kieran Press-Reynolds (fils de Simon, les chats ne font pas des chiens) racontait sur le site High Snobiety comment les producteurs de rap et r’n’b formatent leurs morceaux en fonction des usages de la très populaire plateforme Tik Tok. On assiste en effet à l’éclosion de morceaux “a-mélodiques”, resserrés autour de hooks saturés et accrocheurs, pensés pour être faciles à chorégraphier par les ados vissés à leurs téléphones portables. Dans une occurrence un peu plus surprenante, on découvrait en février de cette année qu’un morceau des obscurs Life Without Buildings était devenu “viral” sur ce même réseau social. Groupe éclair (3 ans d’existence, 1 seul album) et culte de la scène post rock de la fin des années 90, le quatuor écossais était jusqu’à peu un secret bien gardé par les amateurs de vocalises expérimentales et de structures instrumentales complexes. Il est connu des adolescentes du monde entier depuis que la jeune chanteuse Beabadoobee s’est filmée en train de “lipdubber” le morceau The Leanover, son seul micro-hit qui brille par la partie de voix de Sue Tompkins. Recréé ensuite plus de 100 000 fois sur Tik Tok par toute une armada de teenagers et influenceuses beauté, le playback du morceau offre le temps de quelques semaines un peu de visibilité au défunt groupe et à sa chanteuse, aussi surprise que ravie de devenir une voix pour les jeunes filles de 2021.

@gnocchi500what a song♬ The Leanover by Life Without Buildings – andrew :•)

Recrutée par trois autres étudiants de la Glasgow School of Arts en 1999, Sue Tompkins a infusé dans son chant souvent surréaliste, surjoué et volontairement abstrait l’influence de son travail visuel. Elle quitte le groupe en 2002 après un seul album, Any Other City (réédité en 2007 et clairement un joyau de l’indie rock anglais), entraînant avec elle la fin du projet. La chanteuse (comme les autres membres du groupe) s’est consacrée ensuite à sa carrière de plasticienne, refaisant une apparition musicale aux côtés du producteur bruitiste Russell Haswell. Life Without Buildings est un projet typique de la musique susceptible de naître dans les écoles d’art: à la fois pétrie d’expérimentations, d’une approche conceptuelle et de velléités pop teintées de citations (le nom du groupe fait référence à un morceau de Japan).

The Leanover n’a pas été imaginé pour plaire aux ados de 2021. Pourtant, à la manière des hits décrits par Kieran Reynolds, il dégage une certaine étrangeté accrocheuse qui ne peut que ressortir du lot dans un flot d’informations débitées à des cerveaux qui fixent leur attention en moyenne trois secondes sur un post. Ironie de cette étrange boucle temporelle, le morceau de Life Without Buildings utilisait déjà la métaphore de la conversation téléphonique pour évoquer une relation amoureuse qui se délite et deux amants incapables de se comprendre. Il a séduit les gamins d’aujourd’hui par le fond et la forme en étant exhumé par une chanteuse née en 2000, porte-drapeau d’une génération dont la nostalgie est entretenue par un puit sans fond d’archives numériques (on peut se rappeler ici que le titre qui a fait connaître Beabadoobee était un hommage à Stephen Malkmus de Pavement). Les teenagers d’aujourd’hui et leur approche multicouches de la pop music ne seraient-ils finalement pas les enfants des punks d’écoles d’art d’hier?

Psychédélisme punk

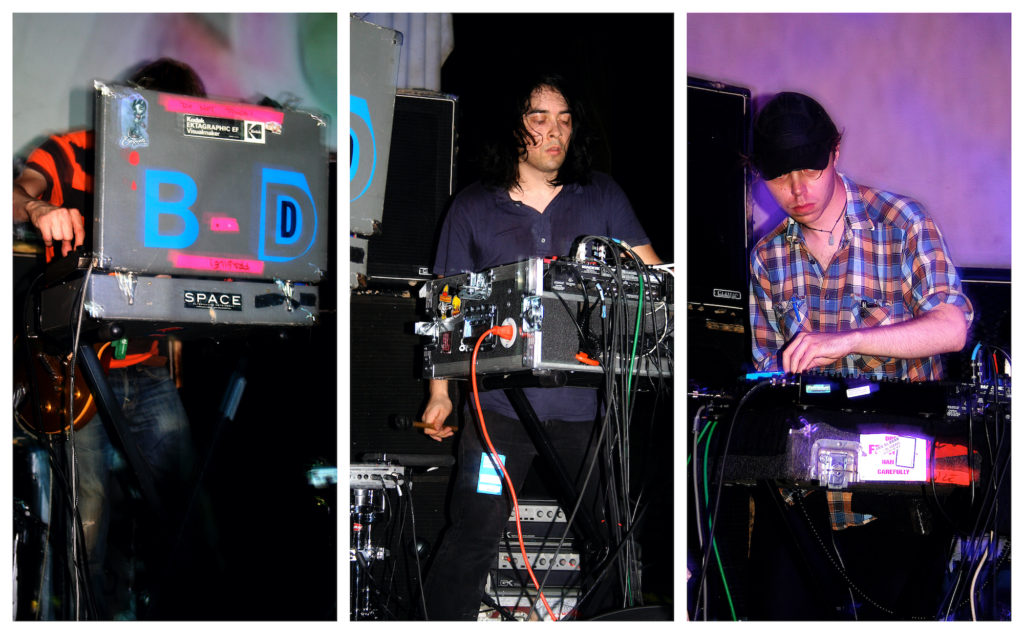

Aux USA, les écoles d’art ont fait émerger des scènes musicales aux motivations et contours stylistiques divergents en fonction de leur situation géographique (et les contextes socio-culturels correspondants). Du côté Est, les étudiants de la Rhode Island School of Design furent à l’origine d’un mouvement souvent assimilé à un revival no wave qui mêlait musique synthétique, noise rock et approche visuelle punk ou dada. Autour de 1994, l’école voit ainsi naître les très influents Lightning Bolt, duo basse batterie à l’énergie hardcore dont les inspirations étaient à aller chercher autant chez Black Flag que Sun Ra ou le mouvement Fluxus. Black Dice émerge de l’école dans les mêmes années, et éjecte rapidement sa configuration rock pour privilégier les synthétiseurs, boîtes à rythmes et effets distordus. Les deux groupes se retrouvent souvent au Fort Thunder, un squat/appartement/salle de concert et d’exposition.

Dans cette école, où les artistes sont musiciens (ou l’inverse), on croise dans les mêmes années les futurs membres de Les Savy Fav, Veronica Vasicka (fondatrice du label Minimal Wave) ou Seth MacFarlane (créateur de Family Guy). Black Dice et Lightning Bolt ont contribué à populariser cette approche d’un néo-psychédélisme punk influencé par l’Art Contemporain américain des années 70 et 80, la culture des comics alternatifs et l’Art Brut. S’ils ont connu un succès relativement limité, ils ont clairement ouvert une voie visuelle et sonore à toute une génération de groupes qui ont profité de l’émergence de l’Internet 2.0 pour remporter la mise au début des années 2000: Animal Collective, Dan Deacon ou Death Grips en tête. Cette approche fun de l’expérimentation est née logiquement dans une école qui encourage les processus exploratoires, appuyée par une scène DIY alors en plein boom.

Hollywood, baby(lon).

Sur la côte Ouest, à la même époque, c’est bien entendu une autre histoire. Et le scandale récent provoqué par deux éminents anciens étudiants du prestigieux California Institute of The Arts offre un prisme intéressant pour observer l’influence des écoles d’art sur la musique indie américaine. Fondée dans les années 1960 par un collège de personnalités californiennes (dont Walt Disney), l’école, surnommée “Cal Arts”, se distingue par une mentalité assez typique de la côte Ouest américaine, conjuguant à la fois un enseignement académique et une sensibilisation aux problématiques de la commercialisation de l’Art. Avec des sections musique, arts visuels, animation et des professeurs de la trempe de Laurie Anderson, Paul McCarthy, Barbara Kruger ou Vito Acconci, Cal Arts n’est pas là pour faire buller les apprentis artistes mais pour mettre sur le marché les prochaines superstars des ventes Sotheby’s et des foires du monde entier. Un positionnement remis en question par un certain nombre de professionnels (dont Aaron Rose, commissaire de l’exposition Beautiful Losers et fondateur de Alleged Gallery à New York) et d’élèves mécontents. Parmi eux, on compte une grande gueule du nom d’Ariel Rosenberg, un natif de Beverly Hills, qui arrive sur les bancs de l’école en 1997.

Enfant suractif, passionné de pop music et de hard rock, dont le caractère excentrique n’a d’égal qu’une vie de privilégié légèrement cabossée (la légende raconte qu’il aurait perdu sa virginité à 13 ans lors d’une année passée au Mexique), Ariel attend beaucoup de l’école (un cadre éducatif peut-être, Mme Dolto?). Il est rapidement déçu et reproche à sa fac de vouloir faire de lui le nouveau Damien Hirst. Agacé par le discours de ses professeurs qui affirment alors que l’art figuratif ne peut plus choquer, Rosenberg et ses potes réalisent, pour leur donner tort, une fresque gigantesque, The Last Art Piece, qui met en scène des employés de l’école dans un contexte pornographique. Sommée par les “héros” de cette oeuvre de la retirer, Cal Arts ne baisse pas son pantalon (métaphoriquement) et refuse la censure. Cela pousse alors la directrice financière de l’école (représentée dans le tableau) à aller devant les tribunaux et attaquer l’établissement pour harcèlement sexuel.

Par la suite, Rosenberg, visiblement aussi satisfait de sa démonstration que lassé des arts plastiques, inaugure le projet Doldrums, un disque enregistré pour être présenté comme une œuvre d’art et vendu sur un stand dans l’école. Ce sont les prémisses du projet Ariel Pink qui conjugue pop music, esprit punk et esthétique des décombres (quelque part entre Prince, The Smiths, GG Allin et Vincent Price). Il entraîne dans l’aventure un certain Matt Fishbeck et son meilleur ami, inscrit lui, dans le cursus musique: John Maus. Une amitié qui traverse les années puisque le 6 janvier 2021, on retrouve les deux ex-étudiants au meeting de Donald Trump qui mène à l’assaut sanglant du Capitole. Pour comprendre Ariel Pink faut-il revenir à ses années de formation? Disons que ça peut aider.

Au cours des années, Ariel Pink a cultivé son image de gentil lutin arty pour le plus grand plaisir des fans de musique et des journalistes (Simon Reynolds, le père donc, le cite comme le seul artiste contemporain intéressant dans Retromania). Il est passé des démos ultra lofi enregistrées dans la chambre d’un ashram (House Arrest en 2002) aux studios Abbey Road (Before Today en 2010). Tout au long de sa carrière, il a joué sur deux curseurs déjà présents à Cal Arts: la provocation et l’art de la citation, tout en s’appuyant sur une crédibilité d’artiste jusque boutiste difficile à remettre en cause.

De loin, il ressemble un peu à Marina Abramović, passée des performances époustouflantes à un art un peu niais et grand public, des couteaux ensanglantés aux hugs avec Jay Z, des corps en souffrance aux discussions avec Lady Gaga. Comme Abramović, Ariel Pink peut toujours arguer que sa vie n’est qu’une performance, que ses échecs font partie d’une mise en scène. On finit toujours par se demander qui “trolle” qui? Jusqu’au faux pas de trop. Dans le faux docu I’m Still Here, un Joaquin Phoenix au bout du rouleau, censé se lancer dans le rap (et l’alcoolisme, à moins que ce ne soit l’inverse) jouait avec le feu de la bienséance devant la caméra de Casey Affleck. Ce dernier, accusé de violences et de harcèlement sexuel sur le tournage, se retrancha bien rapidement derrière l’argument du hoax mis en scène. Quand les frontières entre fiction et réalité sont si poreuses, on se prend bien vite les pieds dans la conceptualisation de la provocation artistique. Et à force de chercher la merde, on finit par la trouver.

Un petit best of compilé en 2014 par le Guardian.

Dans le cas d’Ariel Pink, ce ne seront pas les accusations de harcèlement sexuel, ses saillies racistes ou homophobes mais bien sa présence (discrète) à un rallye pro-Trump qui le fera sombrer du mauvais côté de l’opinion publique (il a été viré de son label quelques jours plus tard). Pour comprendre la présence du chanteur à une telle manifestation, il faut regarder un peu ses origines sociales. Le musicien est le fils de Mario Rosenberg, un riche gastro-entérologue de Beverly Hills qui recevait l’équipe de Spin en 2012 pour exprimer toute sa haine envers Obama au cours d’un barbecue devant son fils hilare. Ariel, héritier d’une fortune de plusieurs millions de dollars qui a dû s’étrangler en voyant son paternel arrêté pour fraude à l’assurance et des opérations de pose d’anneaux gastriques jamais réalisées, n’a probablement pas été chercher bien loin ses positions ultra droitières. Et on comprend mieux qu’il est assez aisé pour lui de jouer sur les deux tableaux: artiste provocateur et clivant d’un côté, conservateur bas du front de l’autre. A ses côtés, John Maus incarne une sorte de parabole de notre relation au chanteur. Spectateur un peu emmerdé par les sorties de route de son ami de fac, il ne peut s’empêcher de participer à ce spectacle de désoeuvrement intellectuel (même si Maus s’est toujours prétendu “ à gauche de l’extrême gauche”). Il devient, malgré lui (?), le symbole d’une hype qui à force de chercher le frisson des situations borderline se retrouve à un défilé de fachos (on en connaît d’autres plus proches de nous qui ont voté Front National par “esprit punk”, beurk).

La carrière d’Ariel Pink ressemble finalement à un TRES TRES long The Last Art Piece. Une provocation qui joue sur des curseurs au premier degré en laissant entendre que c’est à nous de chercher la profondeur et le sens de la démarche. De la légitimer ou au moins la tolérer car les morceaux sont cool. Le chanteur a finalement beaucoup plus à voir avec Damien Hirst que ce qu’il pensait.

Moche pit

En France, les écoles des Beaux Arts sont, comme ailleurs, des viviers de créations musicales plus ou moins intéressantes. Ces dernières années, les écoles parisiennes ont donné naissance à deux projets voisins quoique totalement opposés dans leurs démarches esthétiques et conceptuelles. D’un côté, le groupe salut c’est cool est venu offrir un nouveau chemin à la grande tradition hexagonale de la musique de teuf rigolote et vulgaire (Elmer Food Beat, Sexy Sushi, ce genre). Avec son côté pince-sans rires, ses morceaux “viteuf” sur Garage Band et ses visuels Word Art, le quatuor a été le succès surprise de ces dernières années. Séduisant à la fois les étudiants en école de commerce toujours en quête de nouveaux slogans à beugler entre deux Jack Daniel’s, les trentenaires parisiens qui avaient besoin de “se lâcher” entre deux rails de coke et les journalistes un peu perdus qui continuent de prendre Michaël Youn pour Andy Kaufman, le groupe a pu sans peine nous faire avaler son étrange cocktail des Beastie Boys et Crazy Frog. Le bouclier rhétorique est toujours le même: plus c’est con et moche plus c’est malin. Et c’est justement là que le bât blesse car à force de se promener en incarnation de leur vision du pire, salut c’est cool finit par donner l’impression qu’elle ressemble beaucoup à la France du bas, celle qu’on voyait défiler à longueurs de soirées dans l’émission Strip Tease. Un truc aussi insultant que Michel (mais si “le vrai Michel”), décrit avec une rare acuité par un de mes étudiants comme “un hipster qui se fout de la gueule des pauvres”, découle directement de cette démarche. Conceptualiser le moche pour le vendre au premier et au deuxième degré est peut-être payant. Mais éthiquement et politiquement, ce n’est pas très joli. (NB: cet article est paru avant les accusations de viol contre un des membres du groupe qui ont fait éclater la formation)

C’est probablement ce qu’a compris un artiste comme Flavien Berger, qui s’il vient lui aussi des études d’Art (prépa à Sèvres nous apprend le défunt site de Heineken, Greenroom) a su donner naissance à une sorte de chanson française “méta” et ultra léchée mais qui ne conceptualise pas vraiment sa position dans le monde. On peut certes reprocher à sa musique d’être devenue inoffensive (troquant les références à Suicide pour celles à Daho, ce qui est très certainement un meilleur choix de carrière) mais elle a gardé de ses préoccupations esthétiques une vision totale de la musique, presque architecturée, qui englobe avec une certaine classe hits radios, cinéma en temps réel et emballage (un peu) expérimental.

Don’t be a fool, go to school

Cet éternel fantasme de la musique indie en forme de mille feuilles a donc été sérieusement entretenu par les écoles d’art pendant ces dernières décennies. Avec une liberté de création quasi totale, ces endroits un peu hors du monde facilitent évidemment les rapprochements entre expérimentation et divertissement. Mais à force d’encourager une esthétique du choc et un sens de la provocation qui tourne à vide, ils produisent des projets suresthétisés un peu toc, qui se regardent le nombril en espérant que le spectateur y trouve un sens (ou soit assez confus pour sortir la carte Gold). On aura souvent tendance à préférer fouiller dans les extrêmes, qu’ils soient underground ou mainstream, plutôt que se contenter de ce ventre mou vaguement conceptualisé qui se croit plus malin que nous. Pour un Liars, combien de Jacques? Un et c’est déjà trop.

ADRIEN DURAND

Ce texte est initialement paru dans le numéro 8 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.