Pendant longtemps, j’ai collectionné les images de femmes en colère que je puisais dans les films et séries que je regardais. J’ai eu comme avatar sur les réseaux sociaux Molly Ringwald qui fait un doigt d’honneur dans Breakfast Club de John Hughes, January Jones qui tire à la carabine devant son pavillon triste dans Mad Men, Ingrid Bergman, saoule et pleine de rage au volant de sa voiture dans Les Enchaînés d’Alfred Hitchcock. Il y a quelques mois, j’ai partagé sur Instagram une image de l’actrice Barbara Stanwyck dans le film Quarante tueurs de Samuel Fuller. Dans cette scène, sa tenue noire tranche contre la robe blanche du cheval sur lequel elle est assise, le dos droit, la moue déterminée. Elle dit à un homme qu’elle est « née en colère » (« I was born upset »). Peut-être que cette passion pour les visages froissés et les remarques acerbes explique l’inconfort que j’ai ressenti la première fois que j’ai vu Wanda, premier et unique long métrage de Barbara Loden, sorti en 1970. Je l’ai regardé pendant le confinement en 2020, tandis que je tentais de rendre plus paritaire une cinéphilie construite majoritairement autour de films réalisés par des hommes. La photographie indique d’emblée le peu de moyens avec lesquels Loden a dû filmer Wanda. Son scénario se base sur un fait divers qu’elle a lu dans le journal le 17 mars 1960. L’histoire d’Alma Malone, une femme condamnée à vingt ans de prison pour avoir aidé un homme à planifier le braquage d’une banque. L’homme, lui, est mort, abattu par la police pendant qu’Alma était sur la route et tentait de le rejoindre. Arrivée trop tard pour participer activement au crime. Pourtant, au moment de sa condamnation, on raconte qu’elle semblait étrangement soulagée.

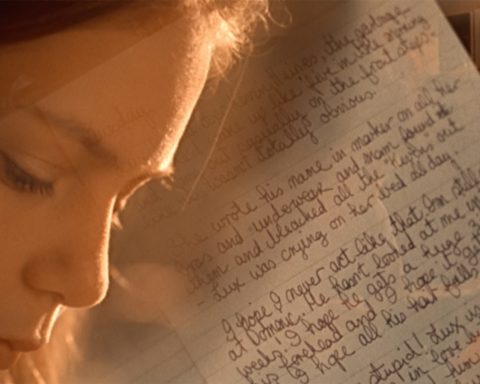

Wanda dévie radicalement de ces récits qui ont construit ma vie de jeune femme adulte — les histoires vengeresses de femmes en colère, prêtes à en découdre. Le personnage, que Loden écrit et interprète, est balloté de situation en situation. Aucune émotion ne semble traverser son visage. Elle perd d’abord son travail, la garde de ses enfants, puis elle rencontre Mr Dennis, un homme violent qui l’entraîne dans sa cavale. Quand j’ai terminé le film, la première fois, j’étais à la fois happée et rebutée par la passivité extrême de ce personnage, à mille lieues des femmes badass et revêches qui me rassuraient. À cette période de ma vie, je voulais, je crois, que le passé dise quelque chose de notre émancipation collective. Alors je suis restée interdite devant le visage de Barbara Loden, qui dessine à chaque scène une carte de nos souffrances et de nos traumas. Wanda rencontre Mr Dennis et le laisse la mener d’un lieu à l’autre sans broncher. Quand il la frappe parce qu’elle s’est trompée dans sa commande de burgers, elle ne dit rien. Quand il lui demande de ne pas poser de questions, de ne pas porter de pantalon, de ne pas se maquiller, de jeter ses bigoudis, elle accepte. Et tout ce qu’elle obtient, dans le dernier tiers du film, c’est une déclaration d’amour qui n’en n’est pas une, quand Mr Dennis lui dit « You’re really something ». Ce qui pourrait aussi bien vouloir dire, dans sa bouche, que son incroyable passivité la rend particulièrement désirable ou malléable.

Malgré cette violence qui me laissait un goût amer, je me suis rendue compte que je n’arrivais pas à penser à autre chose qu’à ce film. Alors je me suis plongée dans la lecture du superbe livre que l’autrice Nathalie Léger a consacré à la réalisatrice, Supplément à la vie de Barbara Loden (P.O.L, 2012), qui met des mots sur sa fascination pour Wanda. Elle raconte le film, presque plan par plan, et enquête sur la vie de Loden en jeune actrice blonde prometteuse qui porte en elle une immense faille. Elle cite cette interview pendant laquelle la réalisatrice se remémore ses débuts en ces termes d’une tristesse infinie : « Je n’étais rien. Je n’avais pas d’amis. Pas de talent. J’étais une ombre. Je n’avais rien appris à l’école. Je savais à peine compter. Et je n’aimais pas le cinéma, ça me faisait peur ces gens si parfaits, ça me rendait encore plus insuffisante ». Sa vie commence pourtant comme celle de n’importe quelle star de sa génération (celle de Marilyn Monroe ou Elizabeth Taylor). Cours de théâtre, de danse, de diction, de chant, rôles à Broadway (elle jouera un avatar de Monroe dans une pièce de son ex-mari Arthur Miller), danseuse au Copacabana, petits jobs de mannequin pour des romans-photos. Comme beaucoup d’actrices, elle devient la muse d’un réalisateur, ici Elia Kazan, qui la fait jouer dans ses films (Le Fleuve sauvage, La Fièvre dans le sang). Et puis à trente-huit ans sa vie dévie complètement. Elle réalise, avec peu de moyens, Wanda, pour dire quelque chose, laisser une trace. Dix ans plus tard, elle meurt d’un cancer généralisé. Nathalie Léger isole des interviews dans lesquelles Loden explique le caractère autobiographique de Wanda. Elle dit qu’il lui a permis de « se montrer comme elle était », sans en dévoiler plus. Chaque page épaissit le mystère du film et de sa réalisatrice.

Nathalie Léger écrit qu’en 1970, à la sortie du film, les féministes ont détesté le film. « Elles voyaient dans Wanda une femme de l’indécision, de l’assujettissement, incapable d’affirmer son désir, qui ne portait aucune revendication, ne créait même pas de contre-modèle militant, pas de prise de conscience, pas de nouvelle mythologie de la femme libre. Rien ». Au début de Supplément à la vie de Barbara Loden, l’autrice explique que son livre est né d’une simple commande : une notice sur Wanda pour un dictionnaire de cinéma. Elle doit être courte et informative. Au téléphone, l’éditeur la supplie de ne pas y mettre « trop de cœur ». Alors elle plonge dans le film par tous les angles objectifs possibles : la sociologie, l’histoire de l’autoportrait, l’invention des bigoudis. Et puis, oubliant complètement la commande, elle se met à raconter quelque chose de beaucoup plus délicat et fragile sur la sortie de route d’une actrice hollywoodienne qui avait tout pour être une star, sur le désir étrange qui nous pousse à nous « couler dans le récit de l’autre » et sur ce que sa propre mère nomme son « goût des choses tristes ». Elle explique aussi, de manière un peu détournée, ce que Wanda nous dit de la façon dont nous avons toutes appris, dès le plus jeune âge, à anticiper les humeurs des hommes. Un apprentissage qui ne dit pas son nom, qui est chuchoté et subi. Ces antennes-là, celles qui captent les fréquences patriarcales, sont impossibles à couper. Sûrement qu’il est plus confortable, me dis-je en revoyant Wanda, de nous imaginer que nous sommes nées en colère plutôt que de voir à l’écran cette version sombre et extrême de notre histoire collective. Ballotées, silenciées, engluées. J’avais, moi aussi, une commande. Écrire sur la célébrité. Mais peut-être qu’avec Wanda et Barbara Loden, il n’existe que des sorties de route.

PAULINE LE GALL

Cet article est initialement paru dans le numéro 1 de la revue Amateur·e.