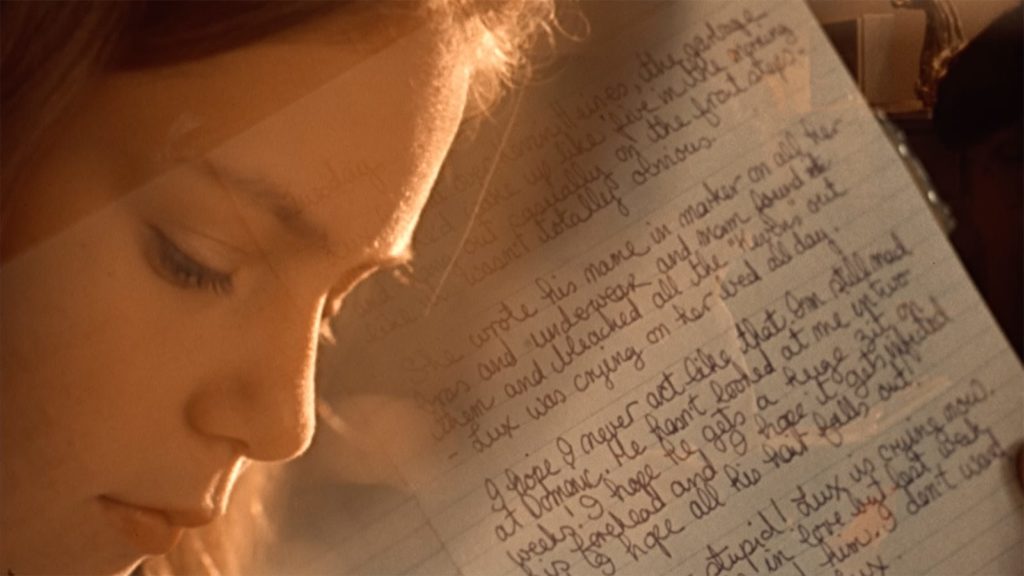

À mes yeux, la plus belle scène de Virgin Suicides est celle qui voit les jeunes voisins des sœurs Lisbon découvrir et lire le journal de Cecilia, 13 ans. La plus jeune de la famille, qui est aussi la première à se suicider, y consigne des dizaines de petits riens. Des lignes griffonnées au stylo bille de couleur qui racontent les larmes de sa sœur Lux, les arbres qui l’abritent du soleil brûlant de l’été, les gestes des adolescentes. Sofia Coppola, qui signe là son premier long métrage, filme les garçons assis en cercle. Ils lisent tout haut et leur voix trahit de la moquerie, de l’incompréhension. Ce journal est le premier accès que les spectateurices ont dans le monologue intérieur de l’une des sœurs et, par ricochet, dans ce monde des filles sur lequel on projette tant de fantasmes. Ce qui est très beau dans cette séquence c’est que Sofia Coppola remplace, au fil de la scène, le regard et la voix des garçons par celle de Cecilia. Et il y a une sorte de trouée dans ce film : soudainement elle filme les jeunes filles en train de rire, au ralenti, embrassant pleinement un certain kitsch. Une licorne se superpose au visage baigné de soleil de Kirsten Dunst.

C’est la seule séquence onirique dans le film. Quand je l’ai vue pour la première fois, j’étais une adolescente et j’avais le sentiment que Sofia Coppola nous choisissait sciemment, plutôt qu’un point de vue masculin (celui-là même qui est adopté par Jeffrey Eugenides, auteur du roman dont le film s’inspire). Notre esthétique moche devenait belle sous sa caméra, rendue vaporeuse par la musique d’Air. L’un des garçons coupe sa lecture pour demander combien de pages on peut bien écrire sur un arbre. Et Sofia Coppola nous répond, après coup, autant que l’on veut.

Au moment de la sortie de Virgin Suicides en 1999, nous n’avions pas les réseaux sociaux mais d’autres moyens de nous imprégner de son influence : recopier sur des carnets recouverts de stickers, comme celui de Cecilia, des citations du film qui tournaient souvent autour du mal-être adolescent. Obviously, doctor, you’ve never been a 13 year-old girl. Recopier les différents lettrages du générique, arrondis ou tranchants. Coller l’affiche du film avec de la patafix par-dessus la tapisserie de nos chambres d’enfants. Nous avions compris, au fond de nous, que ce film racontait quelque chose de triste et déchirant que nous ne nous étions jamais formulé, quelque chose de nos corps, des regards qui pèsent et d’une innocence violemment arrachée.

Sofia Coppola nous montrait alors une chose cruciale dans le journal de Cecilia : une légitimation de notre kitsch adolescent, des collages, des mille photos punaisées au mur, de notre façon de nous exprimer avec des chansons — comme les sœurs Lisbon le font quand elles ont leurs voisins au téléphone. C’est ainsi que nous aussi nous donnions corps à nos sentiments, en recopiant des paroles dans nos statuts sur MSN, jusqu’à former des conversations irréelles entrecoupées de symboles et de lettres en majuscules. Ce film embrassait soudain l’étrangeté absolue d’habiter le corps en mouvement d’une adolescente dans un monde qui méprise nos passions, nos chuchotements et nos secrets.

Sofia Coppola a formé une génération qui a continué à s’exprimer en chansons et en citations sur Tumblr, et sur Myspace, à faire des montagnes de petits détails — le soleil dans les arbres ou les pieds nus dans l’herbe. Sofia Coppola avait apposé avant même qu’Instagram n’existe ce filtre sépia sur nos existences et j’ai le sentiment que ce film a été la matrice de nos présences en ligne, de notre amour assumé pour le rose et pour nos penchants férocement mélancoliques. Comme tout ce qui touche aux adolescentes, l’esthétique des pages internet (SkyBlog puis MySpace puis Tumblr) a été raillé, source de satires sans fin. Il y avait pourtant tout ce que Cecilia nous avait appris : à voir dans les choses minuscules l’inspiration pour des pages et des pages d’archivage. À la fin du film, l’un des garçons, devenu adulte, explique qu’on ne réussira jamais à rassembler les pièces du puzzle des sœurs Lisbon. C’est un puzzle que nous avons toutes volontairement éparpillé et disséminé sur Internet. Et qui est aujourd’hui volontairement impossible à rassembler.

PAULINE LE GALL

Cet article est initialement paru dans la version papier du zine Amateur·e numéro zéro encore disponible ici.