On a du mal à l’imaginer, mais il n’y a pas si longtemps (à l’échelle de l’humanité), la nouveauté pouvait encore jaillir d’un culot gigantesque teinté d’humour provocateur. Le rock n’ roll n’était pas encore uniquement affaire de références et de régurgitation. Et le punk rock n’était ni un style vestimentaire ni un hashtag. On était au début des années 1960 et tout était encore possible en termes de connerie et de musique électrique primitive.

Il est probablement impossible d’expliquer comment un groupe comme The Monks a pu naître. Même si au fond les ingrédients étaient les mêmes que dans toutes les histoires de groupe de rock (ennui profond, frustration et énergie lubrique post adolescente), la façon de les cuisiner était si avant gardiste et culottée qu’elle a donné naissance à une formation totalement ovni et qui plus de 50 ans après ses débuts sonne incroyablement brute et jouissive. Une petite parenthèse ici: si vous n’avez jamais écouté le groupe mais que vous êtes fans de toute la scène néo-garage (Oh Sees, Segall, King Gizzard etc…), il y a fort à parier que vous allez tomber de votre chaise, tant la dette de ces formations récentes envers le groupe sixties est énorme.

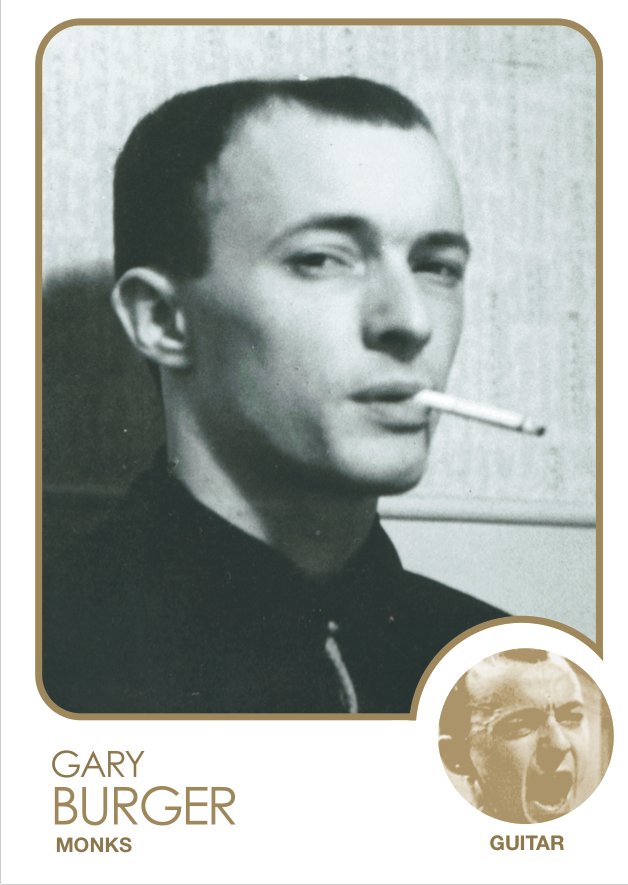

L’histoire de The Monks commence en 1964 sur une base militaire américaine où quatre GI’S d’à peine 18 ans cherchent à tuer le temps. Comme pas mal de leurs compagnons de caserne, les futurs moines guidés par leurs hormones commencent à hanter les bars alentours. Poussés par le succès des groupes anglais de l’époque qui plaisent tant aux filles (The Animals, The Troggs ou The Rolling Stones), ils se mettent derrière des instruments et commencent à se produire dans une taverne locale soutenu par un autochtone (“Hans”) à la batterie. Leur répertoire inclut alors des reprises des tubes de l’époque et déjà quelques compositions de Gary Burger (chanteur guitariste) et Dave Day (guitariste). Après la fin de leur service, les jeunes musiciens décident de rester en Allemagne et de tenter leur chance comme musiciens professionnels rejoint par un nouveau batteur américain. Ils adoptent le nom de The Torquays et commencent à enchaîner les concerts. Rapidement, la routine s’installe et le naturel des proto-punks revient au galop. “Si tu joues de la musique et que les gens préfèrent commenter ta tenue ou je ne sais quoi, tu vas clairement nulle part. On a commencé à utiliser tous les sons possibles et imaginables pour attirer l’attention du public. Pour que les gens se disent: mais c’est quoi ce bordel!?” raconte ainsi le bassiste Eddie Shaw à Dazed en 2014. Fini de jouer, The Torquays entament une mue vers une musique plus abrasive et rythmique qui laisse de côté les déhanchements et doo wops de gentils garçons.

La méthode, si elle désarçonne le public (“vos enfants vont adorer”), finit par taper dans l’oeil de deux étudiants allemands en design, Karl Remy et Walter Niemann qui proposent au groupe de devenir leurs managers. Sans tomber dans le même excès que Vice US qui fit un drôle de rapprochement avec N’Sync (évoquant un groupe “manufacturé”), The Monks naît comme un projet conceptuel dans le cerveau des deux allemands qui rédigent un manifeste et encouragent les musiciens à former le groupe le plus violent possible (toute proportion gardée, on est en 1964). C’est également le duo qui dans un coup de génie totalement avant-gardiste (il faut bien l’avouer) propose aux membre du groupe de se renommer The Monks, s’habiller en noir et se raser le haut du crâne pour former une tonsure. A l’époque des Beatles et autres Beach Boys, on imagine aisément le choc esthétique. Non seulement, le groupe ne ressemble à aucun autre mais il dégage une image étrange et un peu folle, celle de cinq moines défroqués défoncés aux Quaaludes et qui sortent avec des prostituées.

Et ce parti pris visuel et esthétique n’est qu’un petit avant goût de la folie créatrice qui s’est emparé à l’époque du groupe. Dans les derniers mois où ils se nommaient encore The Torquays, les américains ont commencé à expérimenter sur la reverb et les feedbacks en résidence dans un club de Stuttgart. Après avoir enregistré un premier deux titres, ils sont encouragés par leurs nouveaux managers à aller toujours plus loin dans les expérimentations sonores avant gardistes. Day adopte le banjo et le groupe traficote fuzzbox et éléments percussifs. Le son de The Monks est désormais brut et abrasif, fondé sur l’énergie physique, la résonance et un rythme effréné. Ils s’attellent à la production d’un premier album à présenter à Polydor qui songe à les signer: Black Monk Time.

Sur la première piste Gary Burger crie d’une voix si caractéristique (et copiée tant de fois par la suite):

Alright, my name’s Gary.

Let’s go, it’s beat time, it’s hop time, it’s monk time now!

You know we don’t like the army.

What army?

Who cares what army?

Why do you kill all those kids over there in Vietnam?

Mad Viet Cong.

My brother died in Vietnam!

James Bond, who was he?

Stop it, stop it, I don’t like it!

It’s too loud for my ears.

Cinq anciens soldats en lutte contre le conflit au Vietnam sapés en moines qui beuglent un rock’n roll sauvage et anti-américain? Oui et c’est en 1965 que ça se passe. Longtemps resté hors du radar, ce disque est incroyable. Par ses rythmiques bestiales, ses recherches sonores, la puissance sexuelle de son énergie, le charisme vocal de son chanteur mais aussi grâce à une science mélodique qui se cache derrière les couches de sons électriques, cet album est un coup de maître qui définit sans le vouloir les canons esthétiques de la musique garage et d’une vision sauvage du rock. Envoyés sur la route par leurs managers, les moines commencent à se faire une petite réputation et déclencher des réactions aussi positives qu’ulcérées. Si certains de leurs nouveaux fans vont jusqu’à se faire la même tonsure en signe de dévotion, d’autres spectateurs sont choqués par l’attitude arrogante du groupe, sa musique bruitiste et ses propos politiques. Un soir, un membre du public monte même sur scène et tente d’étrangler Burger. Après une tournée en Suède, le groupe apprend que Polydor refuse de diffuser son album aux USA à cause de son contenu anti-patriotique. Le groupe est déjà à bout de force. Roger Johnston (batteur) quitte la formation et The Monks perd son contrat (qui stipulait que le groupe devait rester au complet). Exit les tournées prévues en Asie et aux USA. Ils splittent en 1967 dans l’indifférence générale. A tel point que Dave Day se retrouve même un temps à vivre dans la rue après sa séparation avec sa femme allemande. Ses anciens compères repartent eux vivre aux Etats-Unis, se prenant un sacré choc culturel au passage.

“Je ne voulais plus entendre parler de The Monks quand je suis rentré aux USA. Je ne me sentais plus américain. L’Europe et mes amis me manquaient; Nous n’étions ni allemands, ni italiens, ni anglais, ni français. Nous étions des américains qui étaient devenus quelque chose d’autre, on avait vécu ailleurs, appris d’autres langues, mangé une autre nourriture et on avait vécu sans entendre parler de CNN, NBC ou CBS” raconte Gary Burger à L.A. Record en 2009. Quand on repense à la musique du groupe et qu’on essaie de comprendre sa genèse, on peut effectivement songer à ce sentiment de déracinement vécu par des jeunes américains, délaissés par leur pays et engagés pour défendre des luttes qui les dépassent. Cette violence intrinsèque à la musique du groupe, cette envie de révolte qui passe par un mélange de malaise bizarroïde et de défouloir post adolescent contient déjà la musique punk, qui pour beaucoup naît dans les clubs allemands avec The Monks. Un morceau comme I Hate You concentre déjà tout ce que on a pu aimer dans les formations qui suivront: Velvet Underground, The Gories, X ou Nirvana au hasard.

Car la liste du fan club est devenue longue avec le temps et poussé par des rééditions sur le label de Jack White (“c’est dur d’être aimé par des cons” comme on dit), The Monks se sont reformés devant un public avide de comprendre d’où venait la musique punk, garage et kraut qui risque chaque jour davantage de devenir plus uniforme et moins dangereuse. Gary Burger, la figure iconique du groupe est devenu à son retour aux USA (encadré par un programme de vétéran, comme quoi l’Oncle Sam n’est pas si rancunier) compositeur pour la publicité et le cinéma, fondant même son propre studio. A la fin de sa vie (il est décédé en 2014) , il était le maire d’une petite ville du Minnesota, Turtle River, et la petite histoire raconte que c’est de la même voix éraillée qu’il commençait ses discours. Ses rêves étaient-ils peuplés de moines électriques et d’allemands meurtriers? Le mystère reste entier.

ADRIEN DURAND

Cet article est tiré du zine papier #6 Le Gospel consacré aux « petites histoires du punk rock »

Bravo vous avez tout lu (ou au moins scrollé jusqu’ici)! Si ça vous a plu, vous aurez peut-être envie de laisser un « tip » pour donner un coup de pouce au site/zine que vous lisez. Vous pouvez aussi commander un t-shirt ou un zine par ici.

Aucune obligation, évidemment. Dieu vous protège.