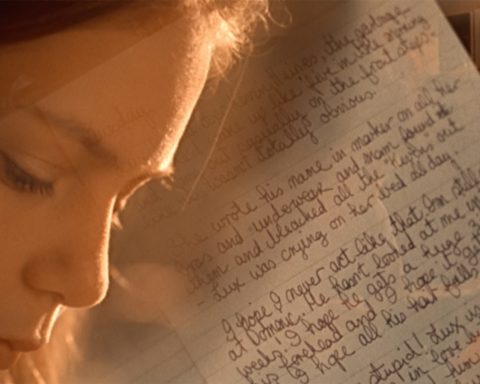

Illustration: Ben Lupus pour Le Gospel

“I decided I would try to make music that contained this deeper peace, buried underneath distorted bass, fog imbued with light and emptiness”

The Microphones in 2020

En quatre albums sortis entre la fin des 90’s et le début des 00’s, le groupe de l’Américain Phil Elverum est devenu culte auprès des adolescents et jeunes adultes américains torturés, un peu à la manière des livres de Sylvia Plath. A contre-courant des usages de production mainstream, aride et terriblement complexe, la musique de The Microphones semble pourtant toucher un public beaucoup plus large que la moyenne des projets expérimentaux.

La musique qui expérimente a souvent ce travers agaçant: elle complexifie sans raison ses structures, brouille son discours, exhibe sa cérébralité comme les pectoraux d’un plagiste en Floride et finit par apparaître aussi pénible que certains disques pop ou extrêmes qui versent aussi dans la surenchère (de technique ou de virtuosité). Etonnamment à cheval entre ces trois esthétiques (on y croise autant la folk de Dylan que le black metal d’Emperor, l’ambient de Fennesz que le timbre d’un Robert Smith défoncé au Tranxène), la musique de The Microphones rejette toute forme d’artifices qu’ils soient conceptuels ou sonores. On pourrait même aller plus loin en affirmant que le maelstrom mélodique produit par Phil Elverum l’engloutit tout entier. Chose étrange pour le XXIème siècle, le musicien semble souvent absent, à mi chemin entre l’adolescent lunaire et le punk réfractaire. Quand on lit les rares interviews accordées au cours des années, l’Américain se voit contraint de répondre à deux types de question d’une voix lasse (on le comprend):

- Quelle musique écoute-t-il ? (rien)

- Comment enregistre-t-il sa musique ? (en mettant le micro très fort).

Car, oui, bien évidemment, il est question de micro là-dedans.

L’histoire de Phil Elverum ressemble à s’y méprendre à celle de dizaines de musiciens underground ayant émergé des USA depuis la fin des années 1980. Né en 1978 sur la côte Ouest, il grandit à Anacortes dans l’Etat de Washington, avant de rejoindre la Mecque alternative, Olympia à quelques kilomètres de là. Élevé par un père mélomane, c’est (comme pour un paquet de gamins de sa génération), l’apparition de Nirvana qui change tout. Il se lance dans la musique plus sérieusement, abandonne les études et vivote en bossant dans The Business, la boutique de disques d’Olympia fréquentée par les musiciens du cru. Il s’installe finalement à la Track House, haut lieu de la culture punk et DIY de la ville (une vieille bâtisse de la fin du XIXème siècle censément hantée) et fait les allers et retours entre son nouveau chez lui et le Dub Narcotic Studio du maire officieux de la ville: Calvin Johnson (fondateur de K Records et Beat Happening pour ceux qui dormaient en cours d’indie pop). C’est dans cette configuration qu’il enregistre ses trois premiers disques sous le nom de The Microphones : Don’t Wake Me Up (1999), It Was Hot, We Stayed in the Water (2000) et The Glow Pt. 2 (2001).

Don’t Wake Me Up partage un certain esprit esthétique avec les autres productions indie de l’époque, celles de Lou Barlow ou Will Oldham par exemple, et plus particulièrement celles du saint patron Calvin Johnson (qui a sorti les premiers disques de Beck, Modest Mouse avant leurs passages en major et leurs envies de mettre des petits chapeaux à la con). Pourtant Don’t Wake Me Up est totalement délesté du côté iconoclaste de ses pairs de l’époque et de leur humour pince sans rire un peu absurde. L’approche asséchée de Elverum laisse toute la place à une forme de mysticisme funéraire très sombre. Si certains passages sont accrocheurs (et préfigurent de façon criante les succès postérieurs des gendres idéaux West Coast que furent The Shins, Sufjan Stevens ou Death Cab For Cutie), la musique de The Microphones déraille en permanence, frise les oreilles, hurle puis se roule en boule, aphone. Vous l’aurez compris: aucun morceau de cet album ne figure sur la playlist “test speakers quality” de Spotify. La consécration critique arrive en particulier avec The Glow Pt. 2, influencé plus frontalement par des formes extrêmes (black metal, harsh noise, musique répétitive). “Une de mes techniques d’enregistrement favorites est de simplement mettre le micro le plus fort possible. Ça ouvre un nouveau monde de possibles sonores. C’est comme écouter à travers un microscope en gros.” racontait Elverum au site Consequence en 2021, à l’occasion de la réédition du disque. Avec ses morceaux saturés et sombres, agités de blast beats lofi et sa poésie brute post adolescente (“Over the cold river basin where we spend the night, And again, your gaping gap is pink in foggy light, When I wake up, your pet will pounce on me, I’ll meet the day, You’ll be in the air, I’ll be in your bed when I’m awake”), Elverum se fait une place dans le coeur des teenagers américains déprimés à côté des disques de Brand New et The Postal Service. L’emo rappeur Lil Peep (qui l’a samplé à plusieurs reprises) ou le duo post-electro clash Boy Harsher en font leur idole. Un secret bien gardé que se transmettent les membres d’un fan club officieux.

“Si Phil Elvrum (son nom s’écrit avec les deux orthographes-ndr) se proclamait fils de Dieu, il est fort probable que les milliers de fans des Microphones le croiraient et le suivraient vers la Terre Promise (…). Après la sortie de ‘It Was Hot We Stayed In The Water’ et ‘The Glow Pt. 2 ‘, il est facile de comprendre pourquoi Elvrum, quand il opère sous le nom de guerre de The Microphones, inspire un telle loyauté de niche. Ces compositions utilisent un mélange de mise à nue brutale et d’imagerie mystique, le tout arrangé sous des couches sonores de magie de studio qui rendent l’écoute au casque totalement enivrante” résumait parfaitement le site PopMatters en 2003 (à l’apogée du culte) en évoquant le rapport qui unissait alors ses fans au chanteur. Profitant de cette dévotion, celui-ci posta ainsi en 2002 une annonce sur le site du label K Records à destination de ses aficionados. Il y évoquait son envie de se retirer en Norvège (terre de ses ancêtres) afin de combattre le spleen inhérent à sa rupture récente. Un de ses adeptes lui indiqua une cabane perdue où Elverum passa plusieurs mois à écrire et composer, en plein hiver. Ce séjour devint ensuite un journal, Dawn (aujourd’hui épuisé et vendu à 1000 dollars en seconde main) et un disque de son projet jumeau Mount Eerie, alimentant un peu plus la légende de cet artiste insaisissable au style de vie rugueux et sans concession.

Sa rencontre l’année suivante avec la musicienne et dessinatrice canadienne Geneviève Castrée transforma totalement la vie d’Elverum. Les deux artistes s’installèrent sur la Côte Ouest américaine, travaillant en parallèle à leurs projets respectifs (Mount Eerie pour lui, Ô Paon et des projets d’illustrations pour elle) dans une union à l’apparence idyllique. La Terre s’ouvrit en deux une décennie plus tard quand elle décéda des suites d’un cancer foudroyant quelques mois après avoir donné naissance à leur petite fille. Elverum qui avait toujours marché sur le bord d’une musique extrêmement sombre et funèbre se retrouvait rattrapé par la noirceur de la vie réelle et une situation totalement injuste.

“Death is real”. Ce sont par ses mots que débute le très poignant A Crow Looked At Me, un disque sorti en 2017 sous l’alias Mount Eerie et enregistré dans la chambre où Geneviève Castrée vivait et travaillait, encore remplie de ses photos et de ses affaires. Ce disque, parfois difficile à écouter tant l’émotion qu’il porte est puissante, rejoint au panthéon des œuvres de deuil L’Année de la pensée magique de Joan Didion ou Skeleton Tree de Nick Cave. La façon dont le songwriter parle à celle qui l’a quitté à la seconde personne capture la part de folie inhérente à la perte de l’être aimé. Le disque beaucoup plus épuré que les œuvres de The Microphones laisse toute la place au jeu de guitare acoustique et à l’écriture (en effet) brutale d’honnêteté d’Elverum. Dénuée de tous ses tours de passe passe soniques, sa musique n’en reste pas moins extrêmement prenante. Trop peut-être?

“Je veux qu’on arrête de parler de moi comme ‘le mec dont la femme est morte” raconte Elverum dans There’s No End, le documentaire de Mattias Evangelista qui lui est consacré, sorti début 2022. Filmé dans un style poétique et planant, proche de celui de Terrence Malick, ce moyen métrage fait sauter aux yeux ce qui fascine depuis toujours dans l’œuvre d’Elverum. On le voit rouler au milieu d’une nature verte foncée, indomptée, qui respire la mort et paraît pourtant étrangement apaisante. Dans cet environnement suspendu qui parait exister à mi-chemin de Twin Peaks et du Désert Solitaire d’Edward Abbey, le musicien semble laisser parler une créativité instinctive et viscérale (mot auquel il faudra redonner une place en musique). Dans une scène particulièrement touchante de trajet en voiture, sa petite fille lui demande quel est le morceau joué par l’autoradio. “It’s My Bloody Valentine, Honey. The singer is called Kevin Shields” lui répond son père, évoquant son probable tribut aux auteurs de Loveless. Car la musique comme l’existence de Elverum s’épanouit dans une accumulation de couches, d’émotions et d’événements. C’est probablement ce qui explique la pérennité de ces disques sortis il y a plus de 20 ans maintenant et dont la pop actuelle a repris ces sonorités gazeuses et cette capacité à chuchoter à l’oreille des auditeurs dans une intimité naturelle (certains y verront sûrement une prémonition du phénomène ASMR). En 2020, Elverum réactivait The Microphones pour sortir un disque composé d’une piste unique de 43 minutes. On y retrouve toute la sève des travaux de l’Américain, digérée et emmenée à un stade supérieur de transe ancrée dans les tourments du quotidien (sacré paradoxe quand on y pense).

“Le vide infini du moment présent, si vaste. Voilà ce qu’est l’éternité pour moi”. Prononcée à la fin de There’s No End par Elverum, cette phrase est typique de la philosophie de l’artiste, de sa force et des frayeurs qu’elle conjure. Et elle exprime ce qui la rend aussi indispensable qu’unique et bouleversante.

ADRIEN DURAND

Cette interview est parue initialement dans le numéro 10 du zine Le Gospel.