Un million d’écoutes ne semblera jamais assez pour parvenir à percer l’énigme de Past, Present And Future, l’ultime single des Shangri-Las pour Red Bird, ni à en délivrer sa jeune captive. Matrice originelle de lamentations cathartiques à la lune (l’inaugural Remember (Walking In The Sand)), la plage a tourné couleur suaire, et ses promesses de mélancolie réflexive sont désormais réduites à un simulacre de conversation avec le néant. Est-ce un hasard si ce morceau-Sphinx s’ouvre sur les notes funéraires de la Sonate au Clair de Lune de Beethoven, étiquetée en son temps musique de deuil?

Propulsée dans la lumière par un arnaqueur génial improvisé producteur sur un coup de bluff (l’insaisissable George « Shadow » Morton), la paire de soeurs Weiss-Gancer incarne, le temps de deux années éclairs (1964-1966), un modèle de sororité dissidente pour adolescentes américaines perdues dans les champs de ronces de la puberté. Libido tourmentée, conflits parentaux et romances morbides émaillent alors les vignettes d’apprentissage parfois controversées de ces quatre lycéennes du Queens, auxquelles une propension aux arrangements ultra-dramatiques (flashbacks sonores, cassures de rythme, alternance d’envolées écorchées et de spoken words éthérés) ainsi qu’un penchant pour les motards morts offriront une postérité d’authentiques mauvaises filles de la pop 60’s.

Rare formation blanche à émerger de l’une de ces manufactures de pastilles douces-amères qui dominent les charts US durant la première moitié de la décennie et que l’histoire regroupera, faute de mieux, sous l’appellation ‘girl groups’, on raconte que les Shangri-Las, qui ne se déplaçaient jamais sans une arme à feu planquée sous leurs combinaisons de bikers, terrorisaient leurs rivales dans les couloirs de l’Apollo Theater, temple de la musique noire à Harlem, et faisaient l’objet d’une étroite surveillance par le FBI. Une image ambiguë de jeunes succubes contrariées que peaufine avec soin l’écurie Red Bird pour ses petites amoureuses shakespeariennes, girls next door aux mille déboires dont le flirt avec le danger et les étreintes funestes n’apparaissent jamais tout à fait dénuées d’une marque subtile de satisfaction perverse, au mieux un détachement troublant. Rien d’étonnant donc à ce que les autorités parentales de l’époque, déjà brièvement inquiétées par une anomalie estampillée Phil Spector exaltant les relations toxiques tendance Sacher-Masoch (He Hit Me (And It Felt Like A Kiss) des Crystals, single mort-né en 1962 en raison de son propos jugé choquant), leur préfèrent les immaculées Supremes de Diana Ross. Avec des sucreries de la trempe de Baby Love ou You Can’t Hurry Love, la progéniture docile et lumineuse de la firme Motown apparaît, en effet, bien plus raccord avec le storytelling optimiste que le rêve américain post-Technicolor des années 50-60 s’obstine à vouloir distiller dans chaque foyer du pays.

Would you let your son marry a Shangri-La?

Leur plus gros succès hissera les New-Yorkaises à la première place des meilleures ventes de l’automne 1964: le classique Leader Of The Pack, qui décrit la course mortelle d’un jeune rebelle à moto au coeur brisé, devient le titre emblématique d’une génération en mal de sensations fortes depuis la disparition prématurée de James Dean et le départ d’Elvis Presley pour l’armée. La jeunesse de l’époque voit dans cette relecture exubérante du leitmotiv ‘ Live fast, die young, and have a good-looking corpse ‘ un vecteur de révolte tant sociétale qu’esthétique. Ses fameux jeux de questions-réponses dynamiques (« Betty, is that Jimmy’s ring you’re wearing? » « Mm-hmm ») et une utilisation spectaculaire de l’illustration sonore (la légende veut qu’une véritable moto ait été démarrée en cabine d’enregistrement) dépoussièrent la niche ‘teenage tragedy’ de ses larmes doo-wop surannées en y insufflant un maniérisme formel flamboyant, futur canon camp qui relègue immédiatement les Teen Angel et autres Tell Laura I Love Her au statut de tearjerkers de papa.

Ce décadentisme bubble gum arôme asphalte, qualifié de ‘teenage trash’ à bannir par des adultes dépassés (le single sera notamment censuré en Angleterre, où cinq voyous aux cheveux longs baptisés Rolling Stones sont déjà en train d’affoler les organisations conservatrices), préfigure le shock rock et le punk de la décennie suivante. Une lignée d’agitateurs notoires et autres gutter freaks magnifiques en fera même son ADN, de John Waters aux Ramones en passant évidemment par les New York Dolls, qui reprendront fameusement à leur compte l’insolence hédoniste de la ligne ‘When I say I’m in love you best believe I’m in love L-U-V’ en introduction de leur morceau Looking For A Kiss. Leur amour des Shangri-Las poussera même les poupées droguées à faire appel à Shadow Morton pour un second et dernier album au titre malheureusement auto-prophétique, Too Much Too Soon.

L’exploration de la confusion adolescente et son labyrinthe émotionnel sera l’ingrédient principal des étranges concoctions artificielles de Morton, qui établiront chez ses interprètes un sens pour le moins nuancé de la moralité, tout en pulsions contradictoires et passions malades. Face au suicide à peine masqué de ce motard anéanti par un rejet de classe, l’expression de douleur du personnage campé par Mary Weiss – aura de cheerleader et blondeur faussement angélique -, un peu légère au vu des circonstances (tout juste un évasif « I’m sorry I hurt you, leader of the pack »), est ainsi équivalente à l’embarras d’être surprise en train de pleurer dans les couloirs du lycée. Les efforts de rédemption d’un autre boyfriend – un de ces ‘Johnny’ interchangeables qui peuplent les death discs du groupe – tentant de s’extirper d’un gang (Out In The Streets) n’atteignent pas les résultats escomptés. Au constat d’un déterminisme social impossible à enrayer vient s’ajouter, entre les lignes, la déception que semble ressentir sa bien-aimée lorsque celui-ci abandonne temporairement les irrésistibles attributs du Mal. Une allégeance charnelle aux ténèbres que vient confirmer Give Him A Great Big Kiss, déclaration d’amour inconditionnel – et plus si affinités – pour un type louche, suffisamment mauvais au goût de sa protagoniste pour un slow ‘très serré’ relaté aux copines. Et lorsque les terreurs juvéniles, en cavale romantique forcée, ne peuvent pas rentrer chez elles (I Can Never Go Home Anymore), ce n’est même plus à cause de ce sentiment d’aliénation mentale ni de l’impossibilité d’acceptation familiale que magnifiera plus tard Morrissey dans There Is A Light That Never Goes Out. Non, ayant littéralement fait mourir de chagrin leur mère célibataire («She grew so lonely in the end / Angels picked her for a friend »), le foyer s’est tout simplement désintégré dans un vortex de souffrance.

Souffrir et faire souffrir: unique condition d’existence possible au sein de ces paysages opératiques dont les feuillages soap-pastel dissimulent une féminité maudite, à la fois vulnérable et aguerrie, dans le besoin constant de s’éprouver dans ses possibilités les plus sombres (« She tears the hole up even wider / Let all the darkness up inside her », chantera trente ans après Courtney Love sur l’effrayante ligne d’ouverture de Garbadge Man).« Nos paroles sont réalistes et franches. On ne condamne pas les personnages de nos chansons pour leurs actions », déclarait déjà, entre deux bulles de chewing-gum, Mary Weiss avec la sagesse d’une âme ancienne. Régulièrement amputé de la présence de sa sœur Betty, qui va et vient au sein des Shangri-Las, le groupe, immortalisé en trio sur certaines de ses photos et apparitions les plus marquantes, exalte alors un parfum de réalité urbaine qui tranche avec l’innocence manufacturée des autres girl bands, et apparait, au choix, comme une version streetwise des trois Grâces autant qu’un casting des trois sorcières d’un Macbeth imaginaire tourné par Nicholas Ray.

Créatures célestes

Au terme de deux ans de concerts effrénés, notamment en compagnie des Beatles, des Rolling Stones ou de James Brown, de plateaux TV et d’une dizaine de singles aux succès variables (seul I Can’t Go Home Anymore fera de nouveau une entrée dans le Top 10), le mot ‘exploitation’ vrombira lui aussi comme un moteur de bolide possédé lorsque les Shangri-Las découvrent que leurs royalties enrichissent toute une chaîne de production plus ou moins opaque dont elles sont exclues. La mafia, encore très présente dans l’industrie du disque des années 60, serait possiblement impliquée dans la fermeture subite du label Red Bird. Un atterrissage impossible pour des filles pubères qui, si elles ont été érigées oracles des affres de l’adolescence, ont vécu une bonne partie de celle-ci dans un rêve s’apparentant désormais à un contrat faustien.

L’existence terrestre reprendra son cours ordinaire, bon gré mal gré – sauf pour l’une des jumelles Gancer, Mary-Ann, qui meurt d’une overdose d’héroïne en 1970 à l’âge de 22 ans. Mais le sort de leurs âmes semble avoir été déjà scellé dans quelque immensité extra-dimensionnelle. Past, Present And Future, la dernière chanson des Shangri-Las (les éphémères tentatives d’enregistrements postérieurs pour Mercury ne seront pas exactement mémorables), contient en elle toute la tristesse immémoriale, tout le sentiment de désolation tapis dans les intériorités trop puissantes de créatures célestes que l’univers ne peut que se résoudre à sacrifier sur l’autel de la Beauté. Un purgatoire au décor ordinaire de pavillon de banlieue américaine, pétrifié dans la mélancolie morbide d’une de ces lumières de fins d’après-midis d’été indien, où convergent déjà les futures martyres archétypales du teen angst rétro-mystique des années 90. Le corps de sa prisonnière, corps-crépuscule ‘dévoré par les étoiles et refroidi par le vent’, comme la Lady Midnight de Leonard Cohen mais aussi bien sûr Laura Palmer ou la fratrie fantomatique des Virgin Suicides, n’y est plus qu’une voix, un monologue résigné, des fragments de journal intime ruminés au détour d’une ritournelle hantée, un message codé de l’au-delà.

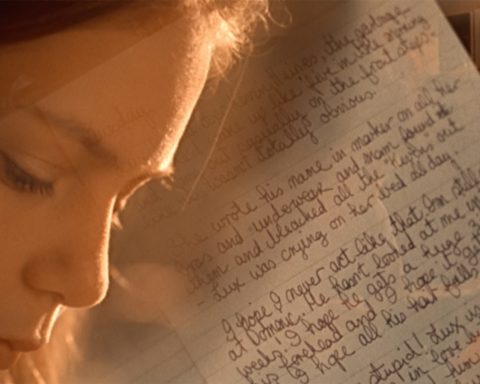

Mary Weiss racontera avoir enregistré Past, Present And Future toutes lumières éteintes, dans un état auto-infligé d’épuisement émotionnel, comme si une forme de purification par les larmes était un préalable rituel à cette transe spirite qui ne s’encombre même plus de la nécessité de chanter. Les sœurs Gancer, autrefois déployées en chœur antique aux accents badass, sont ici presque inaudibles, tout juste un appui discret sur les trois mots-titres autour desquels s’articule cet épilogue incantatoire. Le mystère et la solennité y sont logés dans chaque phrase, chaque inflexion, articulés avec l’affectation un peu étrange d’une actrice sous hypnose, une morte-vivante récitant sa propre oraison funèbre dans l’invisible. L’incrédulité dans la façon de se répéter une question a priori idiote et le tremblement notable dans son dernier mot – « Do I like to dance? » – comme si on pouvait trouver un garçon avec qui danser dans les limbes -, ces « well » et « I mean » un peu hautains que reprendra presque à l’identique Kim Gordon sur ses tirades girl power désincarnées, ou encore une injonction équivoque, insistante mais fatiguée, qui se termine dans un souffle – « Don’t try to touch me, don’t try to touch me ». L’hypothèse de la thématique du viol – réfutée par Weiss – a souvent été évoquée pour tenter d’expliquer cette narration cryptique, parfois désespérée comme une lettre de suicidée. « I don’t think it will ever.. happen.. again », conclue à bout de force la jeune damnée sur cette ligne-mantra résignée, qui ponctue à plusieurs reprises, avec la régularité obsessionnelle propre aux suppliques et expiations adolescentes personnalisées, un chant du cygne presque american gothic dans sa facture (le morceau fera d’ailleurs l’objet d’une cover malsaine par le non moins limite Boyd Rice).

Pour la première fois dans une chanson des Shangri-Las, l’âge adulte apparaît comme une possibilité d’émancipation individuelle, une promesse de salut. Presque une question de vie ou de mort. « I’m all packed up and I’m on my way and I’m gonna fall in love ». Le groupe et son public se sépareront sur cette note en suspens, leur mue douloureuse immortalisée sous forme de trace ectoplasmique flottant quelque part dans les méandres de cet enregistrement. À l’image d’un démon de lumière chassé d’un corps et renvoyé à sa prison parallèle, l’âme égarée de Past, Present And Future, ainsi enfermée avec ses tourments dans une boîte à musique maudite, n’en restera pas moins une présence indicible sommeillant parmi les existences. Exorcise-t-on vraiment le spectre du cauchemar adolescent? Dans un monologue extrait de la video Hans and Grete (2002) de Sue de Beer et qui pourrait faire office de conclusion menaçante à Past, Present And Future, l’auteure Alissa Bennett, adoptant le point de vue d’une jeune outcast vengeresse, en souligne la force tellurique autant que son potentiel de malédiction.« No one will ever be able to escape the reality of me, because it will live here forever, and you can tear down the school, throw out all the books with my name in them, take my picture out of the yearbook, but I’ll always be around. Even when you forget me, you’ll still remember. I’m gonna make sure of that. »

JULIEN LANGENDORFF

Ce texte est initialement paru dans le numéro 8 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.