Il y a quelque temps j’ai lu une phrase qui m’a particulièrement frappé:

“Pourquoi idéaliser le fait de se sacrifier? Pourquoi on ne pourrait pas plutôt idéaliser le fait d’être heureux en faisant les choses? Je pense que c’est une chose joyeuse que de lutter contre les oppressions (…) Toute cette notion de sacrifice sonne très chrétien pour moi.(…) Je ne comprends pas pourquoi l’Art devrait forcément être lié à l’idée de sacrifice.”

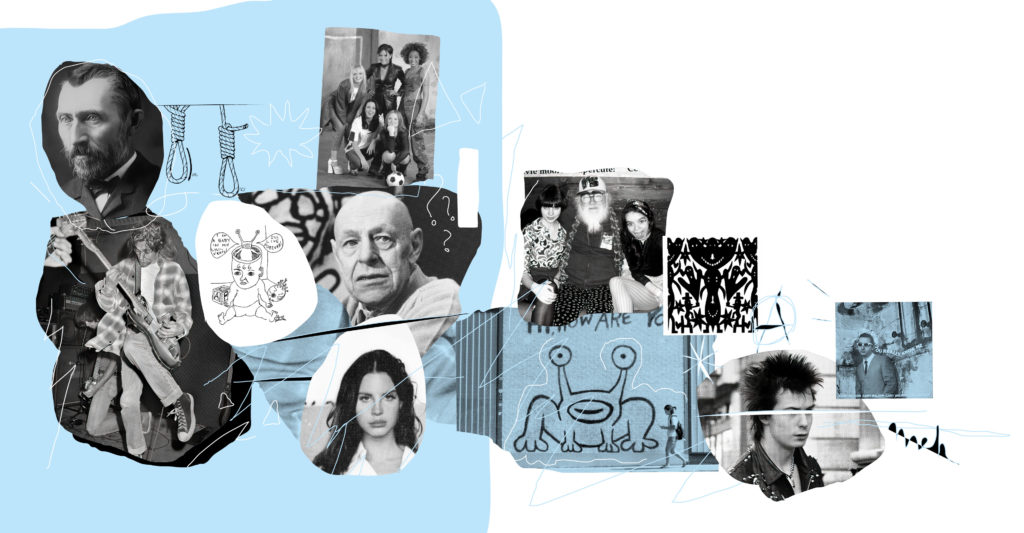

Ces mots sont ceux de la musicienne Kathleen Hanna publiés dans le magazine Punk Planet en 1998, au moment où elle rebondissait sur la fin de son groupe culte Bikini Kill pour se consacrer à son projet solo, Julie Ruin, mais aussi celui où le mouvement Riot Grrrl, dont elle avait été une des initiatrices, était largement récupéré par la culture pop. “1998: The Year Spice Girls Broke!”. Ça peut paraître anodin dit comme ça mais l’idée de relier le concept de sacrifice chez les artistes à une construction judéo-chrétienne me parait très à propos. Il n’y a qu’à penser au cas de Van Gogh, sorte de point Godwin de l’artiste maudit dont le storytelling épouse le récit biblique par excellence. Un créateur, rejeté, incompris, est soutenu par quelques apôtres avant que sa peinture ne trouve une reconnaissance mondiale. Avant de rencontrer le succès (et la rédemption qu’apporte la réussite commerciale) la place de l’artiste est hors du monde. Il est “out”. C’est sa croyance dans son Art qui est à la fois la garantie de sa pureté et d’une forme de sanctification au-delà de la misère puis de la mort. Ici l’outsider, c’est celui qui crève la dalle et qui, affamé, sublime sa crasse. C’est celui qui a une vision, qui parle avec Dieu en direct sans intermédiaire, comme les fous et les enfants. On se nourrit de ce qu’il ramène de l’entremonde, comme de récits de voyages fantastiques ou de science-fiction. L’artiste outsider nous permet de voir au-delà de la réalité tangible, à la manière d’un sorcier ou d’un oracle. Il s’est sacrifié pour nous et nous fait entrevoir un univers qui existe au-delà du quotidien et de la mortalité. Il transcende le monde pour nous. Et il épouse en quelque sorte nos péchés (dont le principal serait probablement de rester le cul collé à nos métro-boulots-dodos).

L’Art contemporain est pour moi un laboratoire aussi passionnant à observer d’un point de vue sociétal que les stratégies des politiques. On y retrouve ce même reflet déformant et monstrueux de notre univers qui raconte de manière excessive mais souvent très juste les forces en place dans la marche du monde qui nous entoure. Si on tire une grande frise de la société contemporaine, on peut se rappeler que les forces dominantes ont d’abord mis les outsiders au musée, comme des bibelots ramenés de vacances. Pour résumer TRÈS simplement, on pourrait dire que ce mouvement a commencé avec Dubuffet et s’est poursuivi avec l’institutionnalisation du street art. Une bonne façon de contrôler l’incontrôlable qui n’est pas si éloigné, quand on y pense, de la politique culturelle française qui ouvrit les MJC à l’époque des punks alternos pour canaliser les bouillonnements underground. Dans la musique, on a aussi rapidement compris qu’à partir du moment où on pouvait faire monter un mec comme Daniel Johnston sur scène, il y aurait toujours des gens susceptibles de payer pour ce shoot d’art “brut” (dans tous les sens du terme) et pour se sentir exaltés par cette vision extra-sociale dopée à l’authenticité. Dans cette logique, voir ou écouter un artiste outsider se résume à peu de choses près au fait de gober une huître encore vivante arrachée sur un rocher. C’est rafraîchissant et sans grande implication personnelle.

A la manière de Dubuffet et Picasso qui perçurent assez rapidement qu’il était beaucoup plus simple de piocher des idées dans l’Art des limbes que travailler à sa présentation et in fine sa reconnaissance, un paquet de membres de l’industrie créative s’est attelé à joindre inspirations nimbées de pureté créative et moules à pop stars. C’est très probablement comme ça qu’on est passé de Sid Vicious à Green Day, des Shaggs à Nirvana, de Townes Van Zandt à The War On Drugs et que sais-je encore. On a ainsi vu une nouvelle ère de la pop culture (globalement 1988-2000, avant que ce foutu Internet ne vienne redistribuer les cartes) nous proposer des “outsiders à succès”, membres de l’internationale alternative. On était tous différents mais tous ensemble. Kurt Cobain, le Van Gogh du rock, avançait en éclaireur avec dans sa besace toute une culture underground (les revendeurs de Burroughs, Melvins, Flipper, Meat Puppets, Johnston encore lui ou The Pastels lui disent merci). Et accrochée à ses basques, une flopée de suiveurs vulgarisateurs et autres marchands du temple. Dans le monde de la fin du XXème siècle et par une alliance inattendue du malaise adolescent et de l’économie capitaliste, les outsiders d’hier étaient les millionnaires de demain. On assistait paisiblement au chant du cygne des contre-cultures avec en arrière fond le bruit du fusil de Cobain. L’industrie renvoyait le public chez lui avec des doggy bags bien remplis de l’idée que l’outsider était un nouveau modèle dominant. Que fait un outsider quand il est riche et populaire? J’ai très envie de dire qu’il monte les Foo Fighters mais il est peut-être encore un peu tôt pour ce genre de blagues.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu une certaine attirance pour les œuvres cachées, pour cette archéologie des décombres et la dramaturgie de l’art souterrain. C’est une pulsion qui est née à l’adolescence et oui, évidemment Docteur Freud, il y a de grandes chances qu’en voulant afficher des goûts pointus, je cherchais simplement à sortir du lot attirer l’attention et probablement être aimé? (La séance est terminée, ça fera 50 euros). Le souci, c’est qu’on devient accro à cette connerie et qu’on se retrouve vite coincé dans un fonctionnement obsessionnel qui me fait collectionner les histoires d’outsiders comme les trading cards de la NBA. Et qui me fait passer des heures à scruter Reddit pour trouver un groupe de post punk canadien des années 1980 qui n’a sorti que trois titres plutôt que de dire sur Instagram que le nouvel album de Rosalía est génial comme tout le monde. La retromania durera toujours, je le crains: les outsiders d’aujourd’hui ne m’intéressent pas beaucoup. Désormais ce qui semble définir ce statut n’est plus une incapacité à vivre au même rythme que le reste du monde qui leur permet (plus ou moins volontairement) de lire entre les lignes du quotidien et de nous en ramener des images. C’est autre chose qui a beaucoup plus à voir avec un statut médiatique et/ou commercial.

Quand j’ai commencé à travailler sur le thème des outsiders, la plupart des collaborateurs du zine ont paru un peu perdus. C’était un thème très (trop?) large et flou puisqu’après tout en 2022, tout le monde peut se dire outsider. Mais j’y tenais et vous allez comprendre pourquoi.

En 2020, Lana Del Rey confiait au magazine Interview. “Je ne suis pas le genre d’artiste qui sera un jour totalement acceptée. Je mourrais comme une outsider et ça me va très bien.” En voilà une drôle d’idée. Lana Del Rey, ses 12 millions d’albums vendus (dont le dernier est rentré directement à la première place du Top aux USA), ses 6 Grammy Awards serait donc la version 2022 d’un outsider? Vous imaginez la tête de Jad Fair s’il lit ça? Cette déclaration ne vient pas de nulle part bien sûr. Elle est une réponse à une énième polémique provoquée par les propos de la chanteuse qui s’en prenait à ses consoeurs noires sur la question d’une certaine sexualisation de la musique et de la glamourisation de la violence en 2020:

“Maintenant que Doja Cat, Ariana [Grande], Camila, Cardi B, Kehlani, Nicky Minaj et Beyoncé ont pris la première place avec des chansons sur le fait d’être sexy, de ne pas porter de vêtements, de baiser, de tromper, puis-je me remettre à chanter à propos du fait de me sentir belle quand je suis amoureuse, même si la relation n’est pas parfaite, ou de danser pour de l’argent – ou peu importe – sans être crucifiée ou accusée de rendre glamour les maltraitances ? “

Ce statut d’outsider que réclame Lana Del Rey ne vient pas de la musique qu’elle produit qui est on ne peut plus classique et standardisée mais bien de sa place dans le paysage médiatique. Visiblement mal à l’aise dans un contexte d’inclusivité nouvelle, l’auteure de Norman Fucking Rockwell marche sur des charbons ardents avec ses morceaux qui vante l’Amérique d’avant, celles des popsicles et des chansons de Nancy Sinatra, mais aussi celle de la ségrégation et des inégalités hommes-femmes. “Let me love you like a woman, let me hold you like a baby, let me shine like a diamond” chante-t-elle ainsi sur un titre de Chemtrails Over The Country Club (2021).

Avec le temps, ce sont les plus privilégiés qui se sont emparés de ce statut d’outsider, avec plus ou moins de réussite. Kanye West, Ariel Pink, Louie CK (et on l’imagine bientôt) Will Smith deviennent des moutons noirs, personnalités ingérables, communicants en roues libres et duellistes affûtés avec la cancel culture. Un nouveau modèle de célébrité qui à la manière des androïdes de Blade Runner a pris son indépendance vis à vis de leur créateur: l’industrie de la pop, pour voguer en suivant leur propre itinéraire. L’outsider n’est plus défini par la liberté de son oeuvre (normalement décuplée par le fait qu’il travaille en dehors du marché dominant) mais par la liberté supposée de ses discours et de ses actions (décuplée par le fait qu’il peut désormais s’adresser en direct à son public). L’outsider pré-Internet envoyait un message de liberté, une fulgurance esthétique semblable à un orage soudain qui nous trempait, nous effrayait. Il nous rappelait aussi la complexité du monde, celle qui échappe à la logique d’industrialisation, de critique, d’éducation et de rentabilité. Désormais, être “hors” du monde est devenu un argument marketing de plus, voire un bouclier médiatique pour justifier des comportements hors sol voire répréhensibles. Le grand public se gave de cette supposée liberté, sans réaliser que l’opium du peuple est coupée à la javel. Il pense déjouer le grand complot mondial en se positionnant aux côtés de ceux qui revendiquent être leur propre royaume, sans réaliser qu’ils ne font que succomber à une stratégie commerciale de plus.

Malgré tout ce bruit de fond, les interstices du monde sont toujours là. Il est souvent plus aisé d’en explorer les arcanes passées que de partir à la recherche de ceux qui existent en dehors des sphères populaires aujourd’hui. Tout ça m’évoque une sorte de ruée vers l’or vers un Art intouché, sublime, une histoire parallèle qui nous permet de nous échapper. Et c’est en soi, un truc qui m’excite toujours autant. Et puis, comme je vous l’ai dit, on devient vite accro à cette connerie.

ADRIEN DURAND

Collage: Romain Barbot pour Le Gospel.

Cet texte est paru initialement dans le numéro 10 du zine Le Gospel.