La série chorale Easy, réalisée et écrite par Joe Swanberg, dépeint différentes catégories de jeunes gens de notre temps, américains, forcément, entre 20 et 40 ans. Parmi eux, on suit Andie et Kyle, en couple depuis 15 ans qui décident, pour donner un coup de fouet à leur union planplan, de se lancer dans le mariage libre. Kyle drague sur Tinder et, au hasard des rencontres, se retrouve (dans un épisode de la saison 3) invité à un concert de musique expérimentale. Il y retrouve sa jeune conquête, tatouages, cheveux colorés et accent traînant de millenial arty et défoncé de circonstance. Sur scène, un homme à lunettes, peignoir ouvert sur un torse nu, boit un café et lit le journal face à un laptop qui fait vrombir dans la salle des secousses bruitistes. “C’est mon premier concert de noise” s’écrie Kyle à sa jeune moitié, pour rester dans le coup.

Il y a quelques années encore, ce genre de raillerie m’aurait probablement mis en boule. Mais comme souvent dans la série de Swanberg, qu’il aborde la passion pour la bière artisanale, le milieu arty ou un quartier de jeunes blancs qui fait des rondes pour mettre la main sur un voleur de colis Amazon, la caricature est cinglante car elle perce un gros point noir sur le dos de nos petits microcosmes. Ici, il s’en prend à la musique expérimentale qui n’”expérimente” rien d’autre que la facilité de rentrer dans le moule et le dogme conventionnel de la nouvelle musique abstraite. Et on serait bien embêté de lui dire qu’il a tort, tant on l’a vécu ces derniers mois “le premier concert noise de Kyle”.

En revenant du festival LUFF, je m’étais demandé si “La musique expérimentale pouvait encore être radicale?”. J’y avais assisté à une poignée de performances bruitistes qui ne bousculaient rien, ne faisaient réfléchir à rien. Ceux qui les proposaient se regardaient le nombril et les pectoraux sans prendre en compte leur mission (ou vocation): rechercher de nouveaux territoires, interroger des pratiques et le monde qui nous entoure. J’avais même fini ces derniers mois par nourrir une sorte d’animosité à chaque fois que je tombais sur un morceau de Sonic Youth ou une photo d’un de ses membres qui faisait tournoyer sa guitare dans les larsens ou qui jouait avec un tournevis dans un clip bien branchouille diffusé quelque part dans les années 90 sur une chaîne musicale grand public. Ce n’était donc (que) ça la musique expérimentale? Une bande de branleurs arty qui veulent impressionner les foules? Une histoire de procédés décorrélés des émotions humaines et des réflexions sociales? Un truc de petit blanc de la classe moyenne qui se vautre dans sa période art conceptuel comme certains se sont passionnés brièvement pour Pokemon Go? (Allez tiens, j’en profite pour élire officiellement 100% de Sonic Youth comme le pire break de batterie de l’histoire de la musique). Et surtout, plus sérieusement, cela voudrait-il dire qu’on divise les expérimentateurs en deux catégories? D’un côté, ceux qui réagissent contre les mouvements qui les précèdent et qui définissent un nouveau modèle de (dé)construction. Et de l’autre ceux qui les suivent avec l’illusion d’être à l’avant garde du monde?

Et puis intrigué (comme toujours) par les projets bancals, je me suis rendu un matin au MK2 à Beaubourg pour voir le film de Laurie Anderson Heart of A Dog, sorti cette année en France (mais qui date de 2015). Ca m’a remis les idées en place (et bouleversé il faut bien le dire)

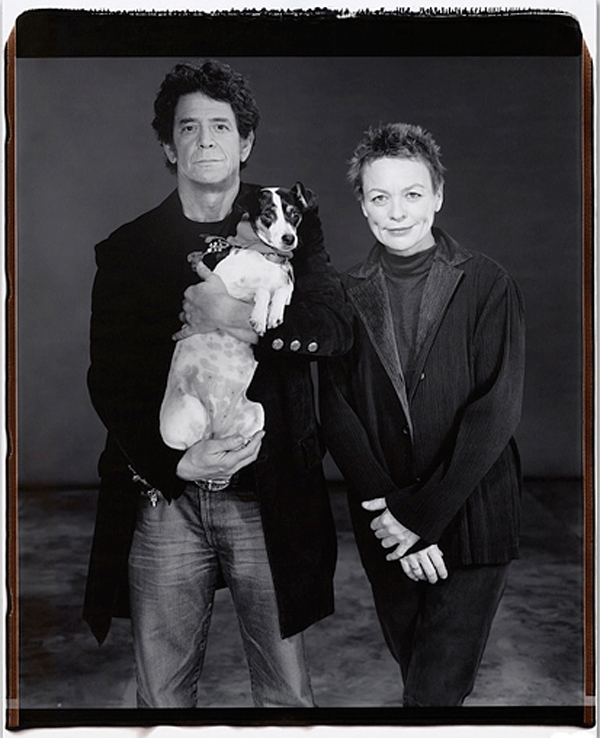

L’artiste y prend comme point de départ la fin de vie puis la disparition de son chien aimé, un petit terrier un peu miteux du nom de Lolabelle. Sans se préoccuper du potentiel de ridicule (on a souvent un peu honte du difficile deuil de nos animaux domestiques), elle déroule à partir de ce micro événement tragique une longue réflexion sur la mort, le sens de la vie, le souvenir, la vieillesse et la permanence de nos actes. La forme comme le fond offrent à nos yeux et nos oreilles une palette étonnante de sensations. On se sent transporté par des illustrations animées par l’artiste, des “home footages”, des images d’archives, parfois décontenancé, mais toujours interpellé. Quand le générique de fin défile et qu’on entend la voix de Lou Reed, compagnon de longue date de Anderson, et décédé en 2013, on comprend la profondeur sentimental et cérébral de l’objet expérimental dont l’on vient d’être le spectateur. J’en suis ressorti avec l’impression d’avoir éclairé une des zones les plus sombres de nos existences: le deuil. Plus qu’une expérience, la perte d’un être cher est une expérimentation, une exploration de sentiments inédits et de territoires nouveaux parfois arides mais où l’on apprend beaucoup. Le vrai tour de force de l’artiste ici c’est de rendre compte par une expérimentation sur la forme audio et visuelle d’une expérimentation sentimentale: l’exploration de la mort, de la perte, de la vie sans un être cher. L’expérimentation prend ici une tournure émotionnelle et universelle. Finis les petits blancs torse nus à laptop et les grands chevelus et leurs putains de symphonies harsh noise.

II y a peut-être des chances que Laurie Anderson représente pour vous, si vous la connaissez, l’archétype de l’artiste conceptuelle, “avant-garde” (ça en fait des guillemets dans cet article), membre de l’intelligentsia new yorkaise qui fait brûler de l’encens avec Patti Smith en lisant Allen Ginsberg. Forcément il y a un peu de ça. Pourtant quand on se replonge dans son disque “pop” (…), Big Science, sorti en 1982 (l’année de ma naissance), il faut bien avouer que l’artiste y a réussi un sacré hold up: celui d’une musique expérimentale grand public. Mené par le désormais iconique titre O Superman (repris par Bowie dans sa période Earthling, en version drum’n bass donc), tonitruant single de 8 minutes qui se hissa à la deuxième place du Top UK, cet album sonne extrêmement actuel. Enfin plutôt, il semble hors du temps. Bâti de manière rachitique, entre ambient à la Eno, synth rock à la Ocasek et vocalises mystiques à la Kate Bush, Big Science est un disque de pop expérimentale au sens propre du terme.

Il ne s’oblige ni à respecter les canons de la musique radio friendly (et pourtant c’est le premier d’un contrat de sept albums pour Warner Bros) ni à sur-jouer la débauche expérimentale censée imposer par sa violence ou son aridité une forme de respect (au mieux), une zone de confidentialité (au pire), comme dans la queue à la banque. A cet égard, il est beaucoup plus proche de l’album Trans de Neil Young, où le rocker canadien expérimente avec les synthés pour rentrer en communication avec son fils malade que de Metal Machine Music et sa harsh noise de rock star testostéronée (désolé Lou). A titre d’exemple, O Superman ne baisse pas son froc devant les gens. C’est un morceau anti-conventionnel de huit minutes et le public s’y sent convié non parce qu’il y trouve un déjà entendu d’un morceau qu’il connaît (le traquenard de la pop radio) mais parce que l’émotion y est forte. On pourrait trouver ça et là quelques occurrences du même miracle (Arthur Russell, Sophie, Devo, 808 & Heartbreaks de Kanye West). Mais ça n’est finalement jamais aussi franc, complexe et humain que dans le travail de Laurie Anderson, je crois. Faire confiance à l’intelligence et l’exigence des gens, plutôt pas mal comme postulat non?

“How to feel sad without being sad”, c’est une phrase qui reste après la fin de Heart of The Dog. On pourrait sûrement la remplacer par “How to experiment, without being experimental”.