Un spectre hante le monde, le spectre de la contre-culture. Il n’en finit pas de squatter les imaginaires, au point de ressembler parfois (souvent ?) à une clope fumée en soirée qu’on pourrait agiter de temps en temps pour se donner de la contenance. À quoi bon, après tout, se focaliser sur ce moment où la jeunesse bourgeoise contestait l’autorité de la culture parente en rompant les liens sociaux et culturels, un moment devenu un mythe un peu rance de la « culture rock » toujours très occidentalo-centrée ? Peut-être parce que des musicien·ne·s se saisissent encore (consciemment ou non) de plusieurs de ces éléments. Depuis quelques années, la scène irlandaise bouillonne ainsi de créativité et d’entraide, avec Lankum comme fer de lance officieux. C’est l’occasion de voir, au travers de l’exemple de ce groupe, comment iels font pour se débrouiller avec un certain nombre de mythes qui collent à la pop culture tout en se coltinant ses contradictions.

De famille en communauté

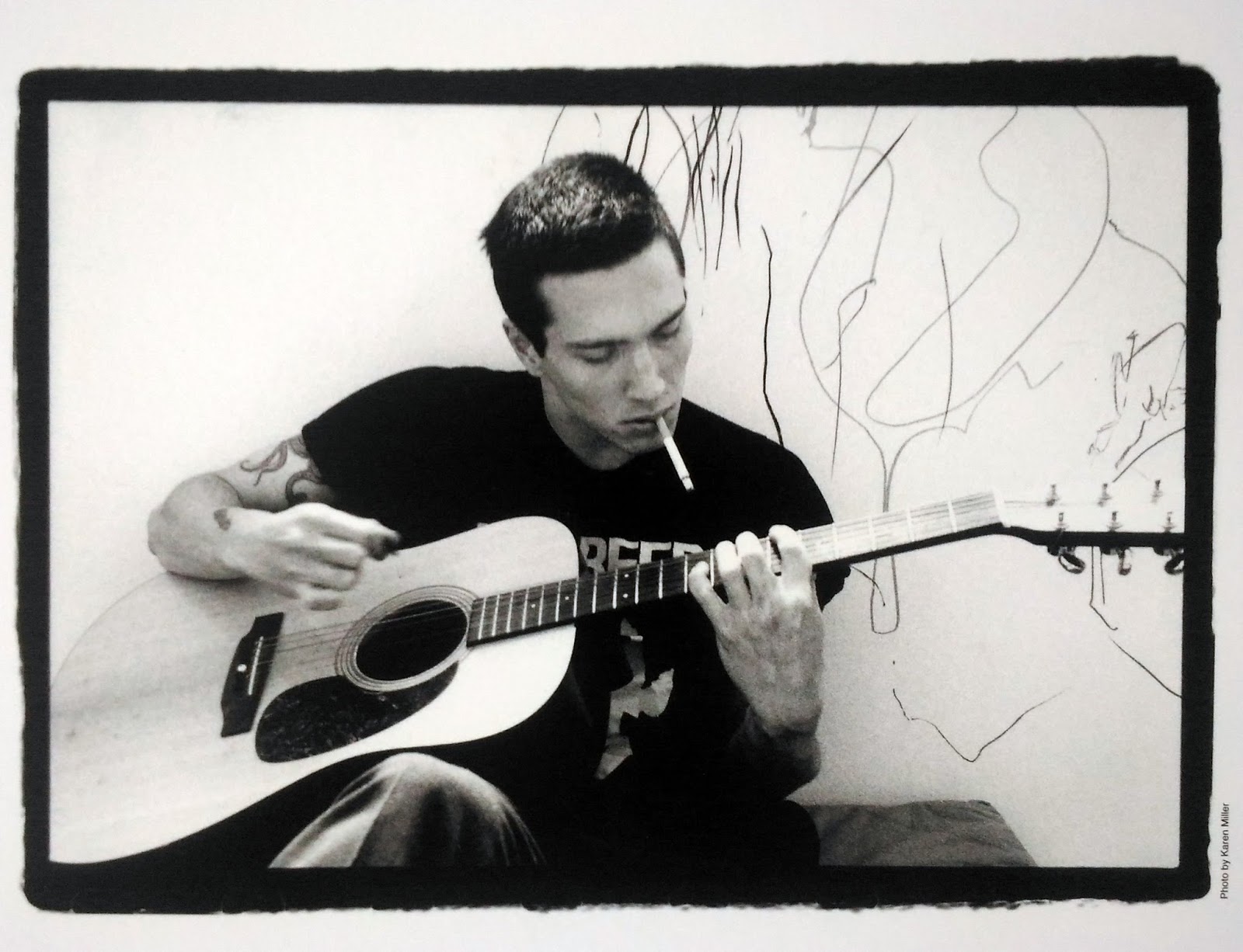

Autant, sinon plus, qu’une histoire de famille, Lankum est celle d’une communauté. Après une formation musicale dans la scène anarcho-punk dublinoise, les frères Ian et Daragh Lynch se réunissent, au début des années 2000, autour de leur groupe Lynched. Ils pratiquent alors un avatar de musique traditionnelle irlandaise qu’ils portent de pubs en squats. (Pour une histoire plus complète et détaillée de Lankum, voir l’excellent article Histoire du meilleur groupe du monde à cette heure : Lankum sur le blog …And if you listen very hard) Alors que la crise financière puis économique initiée en 2008 frappe particulièrement durement la population dublinoise la plus pauvre, Cormac MacDiarmada et Radie Peat se joignent aux frères Lynch (guitare, flûtes) en apportant leurs talents d’instrumentistes (concertinas, harpes, etc.). Outre l’enregistrement d’un album qui ne paraît que quelques années plus tard, le groupe poursuit son apprentissage dans les sessions organisées dans les pubs de la capitale irlandaise. Des musicien·ne·s s’y réunissent autour d’un répertoire commun de mélodies traditionnelles où les membres de Lynched trouvent une chanson des dépossédés qui sonne comme un chant d’émancipation.

Alors que le premier album de Lynched trouve un écho chez les labels londoniens aux alentours de 2015, le groupe s’est désormais rebaptisé Lankum en référence à la ballade False Lankum de John Reilly, un musicien irlandais enregistré dans les pubs par des collectionneurs de musique traditionnelle. Cette exposition nouvelle profite à l’ensemble de la scène irlandaise qui s’est constituée en marge de l’industrie musicale locale. C’est alors toute une communauté de musicien·ne·s qui se voit offrir de nouvelles possibilités après des années à persévérer dans l’underground sans rien lâcher. The Mary Wallopers, Lisa O’Neill ou encore les mancuniens de Sallows signent rapidement. Les groupes entretiennent une saine émulation, le principe des sessions étant propice à ce type de mélanges tout en conservant une dimension presque intime dans la musique élaborée qui doit toujours avoir sa place dans un pub ou même une cuisine, ancrée dans la vie quotidienne. Dans un environnement dévasté par plusieurs décennies de politiques néolibérales débridées, la question de la communauté à opposer à l’individualité revêt un sens particulier. Ouvrir et investir des espaces pour ces activités artistiques est d’ailleurs un enjeu majeur dans une capitale européenne comme Dublin où le foncier disponible est rare et cher. Concernant l’identité irlandaise et le décorum pour touristes auquel elle est parfois réduite au XXIe siècle, Lankum professe un rapport compliqué à cette dernière en notant par exemple le peu de soutien apporté par l’industrie musicale nationale à cette scène émergente, préférant attendre un signe de Londres pour enfin s’y intéresser.

Le répertoire de Lankum est constitué de compositions originales et d’un grand nombre d’interprétations de chansons plus ou moins immémoriales. Pas si immémoriales que ça d’ailleurs, puisque le groupe met un point d’honneur à indiquer dans ses notes de pochettes quelles versions de ces chansons traditionnelles il interprète, ainsi que comment et par qui elles lui ont été transmises. The Wild Rover a par exemple été entendue dans son interprétation par Donal Maguire qui lui-même la tenait de Pat Usher, pour qu’à une étape du long parcours de cette chanson datant au moins de 1678, Lankum l’utilise pour ouvrir son troisième album The Livelong Day. Le groupe semble ainsi s’inscrire dans une lignée d’artistes archivistes dont l’un des plus illustres représentants est Bob Dylan quand il raconte dans son autobiographie Chroniques – Volume 1 où et comment il est entré en contact avec telle ou telle folk song. Comme Dylan, Joan Baez ou Karen Dalton, Lankum doit soutenir ce paradoxe du hillbilly (comme il est désigné par Agnès Gayraud) qui consiste à porter un fantasme des racines de la musique populaire plongées dans l’ère préindustrielle tout en opérant au sein d’un système de production rationalisé. Même une fois admis que l’authenticité et l’enracinement sont des leurres à l’époque de la reproductibilité technique des œuvres, quels sont les interstices à occuper pour jouer de la musique traditionnelle sans la neutraliser en l’insérant dans le système capitaliste ?

La contre-culture des années 60 a, pour sa part, abandonné le culte du passé pour embrasser un universel progressiste (avec toute la critique qu’on peut formuler à l’égard de ce terme, à l’époque comme aujourd’hui). Lankum met à distance l’idée de jouer une musique « traditionnelle » pour plutôt chercher un équilibre entre des éléments trad et une volonté d’expérimentation et ainsi éviter la morbidité du revival qui tenterait de réanimer un corps culturel mort. Sur False Lankum, leur dernier album à ce jour, on ne trouve pas la moindre fracture entre les compositions originales et les interprétations de chansons déjà existantes. Au diapason de la thématique de la mer qui imprègne le disque, les chansons coulent les unes dans les autres de manière totalement fluide, comme pour signifier qu’il n’y a pas de rupture avec un patrimoine musical qui n’a pas besoin d’être revivifié. Après de longues années d’apprentissage en s’immergeant dans la musique traditionnelle, le groupe peut croire, comme les folkeux·se·s des sixties, que ces chansons détiennent des vérités fondamentales qu’il s’agit de laisser s’exprimer.

La tradition pour faire la paix avec le punk

« Transmettre, c’est ce que devrait faire le punk » affirme Ian Lynch. C’est d’ailleurs bien le gros problème du punk, comme d’aucun·e·s l’affirment, à savoir que le terme même le circonscrit à un instant I (le moment où Sid Vicious porte une laisse cadenassée) au lieu de l’inscrire dans une longue histoire de musique contestataire qui a commencé avant 1976 et continue encore aujourd’hui. Il y a bien le bouquin illisible Lipstick Traces de Greil Marcus pour mettre un peu de perspective historique mais celui-ci semble surtout tenter à l’époque d’appliquer un vernis de respectabilité artistique au punk. Si l’on retient du punk le désir de désaliénation et un certain ethos Do It Yourself, les Mary Wallopers ne jouent assurément pas du punk selon les codes esthétiques fixés à l’orée des années 80 mais s’inscrivent bien dans cette histoire, au point que Lankum les décrit comme « les Clancy Brothers chantés par John Lydon« . En tissant des liens avec des traditions au lieu de prétendre faire table rase, la scène irlandaise actuelle évite le travers fétichiste vis-à-vis du punk ou du patrimoine irlandais, tout en ne faisant pas l’économie de la saine colère et de la transgression.

Cette scène construit également des ponts les musiques dites « extrêmes », en tout cas bruyantes (noise, drone). Il est à ce titre intéressant de noter que Ian Daragh de Lankum a joué dans des groupes de black metal (The Dagda et Sodb) et que des éléments musicaux de cette mouvance se retrouvent dans les albums de son groupe. Le black metal est l’un des espaces des musiques populaires travaillé par la question de la tradition (il n’y a qu’à voir les querelles sans fin autour du trve black metal) jusque dans ses confins identitaires et réactionnaires. Le black est d’ailleurs peut-être l’extrémité réactionnaire d’un revivalisme qui serait malmené. Pour sa part, Lankum en retient un climat de terreur pure et une manière de concevoir sa musique, par exemple avec des guitares en textures de plusieurs couches. L’ingénieur John « Spud » Murphy est à ce titre vu comme le cinquième membre du groupe et mène un travail sans cesse plus abouti pour que les instruments acoustiques utilisés par les quatre autres membres produisent les vibrations les plus puissantes possibles. La musique tire parti des potentialités du son voire du bruit pur et tisse des liens avec le psychédélisme par la voie des drones conçus par Spud. Entre les passages bruitistes, la violence des sentiments convoqués dans les histoires contées et le chant de pythies apocalyptiques, la musique de Lankum peut d’ailleurs parfois se révéler un peu éprouvante.

Régler ses dettes

Prétendre renouer avec la chanson traditionnelle mais s’en tenir à distance pour ne pas tomber dans les écueils conservateurs voire réactionnaires tout en portant une certaine idée de la communauté musicale héritée de la longue histoire des contre-cultures, voilà un sacré exercice d’équilibriste. Celui-ci paraît d’autant plus périlleux à l’heure où pas mal d’éléments de la contre-culture comme phénomène socio-culturel ont été contestés à juste titre, à commencer par la question de l’appropriation culturelle. Après tout, il n’y a que des petits-bourgeois déracinés pour fantasmer les racines culturelles (les leurs et celles des autres) et l’emprunt devient de l’appropriation à partir du moment où il renforce les rapports de domination historiques. Comment faire un pas de côté pour éviter le Moloch de l’appropriation et construire un rapport aux cultures qui ne ferait pas que s’en repaître ? Les membres de Lankum et leurs pairs semblent montrer qu’on peut commencer par conserver une vigilance « intellectuelle » à l’égard de ces rapports de force pour en tenir compte, tout en sachant qu’une chanson ne les réglera pas. La dette de la pop aux différentes cultures qui la nourrissent ne sera jamais totalement payée et continuera d’alimenter les contradictions de cette musique jusqu’à la fin des temps. Heureusement de nouveaux acteurs s’en saisissent chaque jour, dans le psychédélisme touareg d’un Mdou Moctar ou au sein de la scène taqwacore où évoluent des groupes comme Taqbir. Ces mouvements viennent secouer ce mythe de la contre-culture avec leurs propres colères et aident à ne pas la réduire à son moment sixties où la jeunesse bourgeoise blanche faisait office de prolétariat de substitution pour être le moteur de la révolution.

Que peut une chanson ? Évidemment pas grand-chose, ça se saurait, et c’est d’ailleurs l’un des reproches faits à l’approche contre-culturelle : sa vision romancée du changement social qui serait le fait d’une communauté basée sur l’engagement commun autour de certains goûts musicaux. Cela dit, une fois délestée de ses colifichets poussiéreux, la production contre-culturelle peut toujours être chargée par les individus (producteurs et consommateurs, pour reprendre un sale vocabulaire) de significations allant au-delà de la consommation de masse. Il y a bien un enjeu à faire du plaisir un élément de nouveau transgressif une fois ce plaisir sorti du capitalisme. Ici le pouvoir de séduction politique, esthétique et idéologique des contre-cultures a peut-être un rôle à jouer. Cependant, pour résister aux conflits et prendre en charge les dynamiques de pouvoir, il va falloir commencer par institutionnaliser un peu ces expériences. En accord avec leurs idéaux explicitement socialistes, les membres de Lankum sont inscrits à la Musicians’ Union of Ireland et ont enregistré The Livelong Day au Liberty Hall, siège de ce syndicat et « home of the Irish Labour Movement« . C’est un début.

PIERRE DEMOTIER