The Gun Club, ce n’est pas le stand de tir traditionnel.

Les armes sont bien chargées mais ici, pourtant, on ne cherche ni à s’entraîner, ni à se démolir la gueule dans le seul but d’hurler, de rire et de tirer sur les étoiles entre garçons.

Aucun fait divers ne sera toléré et aucune démonstration de virilité n’est indiquée (elle est même d’une certaine façon tout à fait proscrite). Les filles, toutes les filles, sont plus que vivement invitées à rejoindre le club (on distingue au loin une sculpture en marbre de l’impératrice Debbie Harry).

Alors oui, d’accord, on ne manque pas au folklore, on tire sur des bouteilles de bière vides alignées sur un muret et sur la porte d’un vieux frigo rouillé. Mais on ne le fait pas en mode fête foraine. Le culte plutôt que la fête, on le fait comme on sonne la cloche d’une église ou un gong tibétain : pour énoncer les caractéristiques d’un mood spirituel bien particulier et dessiner les limites du périmètre rituel, le champ d’action de l’envoûtement.

Le rideau se lève sur les deux premiers albums. On a beau être en Californie desséchée, ça pue la Floride détrempée – (qui pourrait dire d’ailleurs, avec ses deux palmiers et son grand ciel sans nuage, où a réellement été prise la photo en couverture de l’album Miami ?). Mieux encore que la Californie et la Floride, son, lumière, parfums : nous sommes dans les marécages de Louisiane. Le tout premier riff du premier album, Fire of Love est suffisamment significatif :

“Johnny’s got a light in his eyes and Shirley’s got a light on her lips Jakes got a monkeyshine on his head and Debra Ann’s got a tiger in her hips They can twist and turn they can move and burn They can throw themselves against the wall But they creep for what they need And they explode to the call and then they move Move Sex beat, go !”

(Sex Beat)

La chaleur capiteuse et l’humidité tantrique de l’air, la flore émoustillée, le blanc veiné des yeux écarquillés et la sorcellerie de corps dépoitraillés enduits de sang de poulet : c’est le pays vaudou par excellence ; le grand maelström syncrétique, là où toutes les croyances, tous les élans de la foi et de l’extase sont capturés par la transe et l’épanchement orgiaque des sens. La pochette de Fire of Love, en trois photos de disciples possédés de Mawu la déesse suprême et un rose punk au recto et, au verso, la tracklist en forme de flacons d’alcool et les portraits des membres du groupe disposés à la façon d’un petit autel caraïbéen, concentre tout ça à merveille – n’oublions pas qu’avant de s’appeler The Gun Club le groupe s’appelait The Creeping Ritual.

Moustiques, lianes et terre noyée.

Une barque et des cuissardes sont indispensables.

C’est le territoire du monde-du-dessous-du-niveau-de-la-mer.

Tout un pays désolé, Au Cœur des Ténèbres , que gouverne le Colonel Pierce.

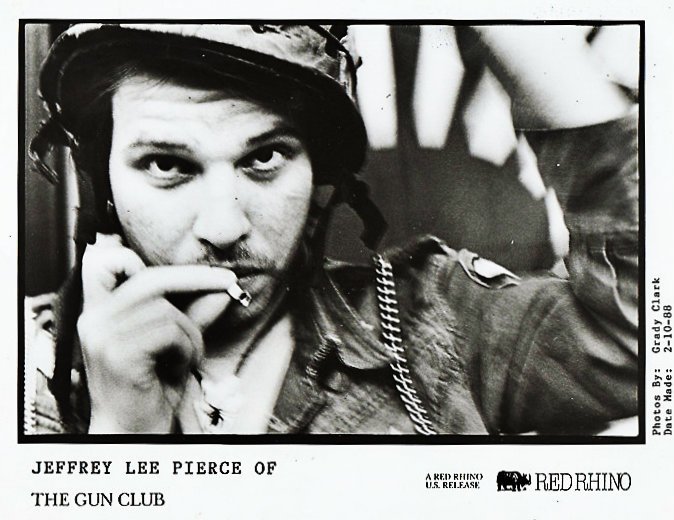

Parce qu’avec son look d’explorateur destroy (on l’a même vu jouer sur scène avec un salacot sur la tête – aka le casque des blancs sous les tropiques), ses vestes militaires pleines de pin’s, ses plaques de GI autour du cou, ses cheveux peroxydés, et, surtout, sa tête de Marlon Brando boudeur, Jeffrey Lee Pierce a des allures de parfait colonel Kurtz. Comme lui, le président du fan club de Blondie, junkie et alcoolique notoire, gentleman retranché avec lequel il est impossible de communiquer réellement (de nombreux témoignages vont dans ce sens), timide et hautain, inspiré et cultivé (Nick Cave rapporte qu’il était incollable au sujet des Arts Martiaux japonais, la guerre du Viêt-Nam et des dinosaures) a installé son royaume dans un marécage pour revenir de toutes les guerres que l’on peut s’infliger à soi-même.

Sa célèbre teinture de cheveux n’est pas qu’un hommage à son impératrice Debbie Harry, c’est le cheveu blanc de celui qui est animé par l’esprit du feu. Dans Fire Spirit , avec sa fantastique voix de prophète qu’on immole, quelque part entre Jim Morrison et Frank Black, il ne se désespère pas de parvenir à gravir une montagne pour que les flammes qui le consument se tarissent enfin.

“I will be cheating the whole ritual, I’m going to the mountain with the fire spirit no-one will expect all of me, so the fire will stop.”

(Fire Spirit)

C’est le problème du vaudou, de sa mystique vicieuse : en faire, c’est à dire se mettre dans un état qui fait littéralement bouillir le sang et couler le cerveau par le nez, implique chaque fois d’y laisser un peu de sa peau. Jeffrey Lee Pierce convoitait la montagne pour respirer un peu, mais il n’a fait que brûler sur les pentes d’un volcan. D’une certaine façon, son corps, avec ses rondeurs (du gras adipeux d’alcools et de pilules), son beau visage, ses cheveux fluos en pétard, tous ses gris-gris accrochés partout, est sa propre poupée vaudou ; une poupée vaudou grandeur nature. Comment jouer une musique aussi novatrice, urgente, poétique et dangereuse sans se jeter à soi-même toutes sortes de sorts ?

“You can’t take my dreams, You can’t take my dreams, You can’t take and steal from this body…”

(My Dreams)

En voyage à Haïti en 1968, Dominique de Roux écrit : « En attendant qu’une chose nouvelle vienne après le christianisme on devrait presque se résigner à considérer le vaudou comme la seule vraie expérience religieuse de remplacement. Comment condamner cette religion qui accepte et vénère le corps dogmatique de l’Eglise, ses rites, ses hiérarchies et fait appel aux Loas (les esprits) pour que ses pauvres paroissiens ne dérangent pas le Christ et ses saints avec des histoires de poulets, jeunes filles violées, billets de loterie truqués, éventuellement tremblements de terre. »

Le vaudou est une religion d’anciens esclaves déplacés. Elle a été confectionnée par les pauvres, les déclassés, les marginaux, amassant ici où là les débris liturgiques du Nouveau Monde qu’on a bien voulu leur laisser et les rapiéçant avec ceux du souvenir des rites, des danses, des sacrifices tribaux et des scarifications initiatiques. Le vaudou est une sorte de religion alternative et underground, tout en kit et en infinies possibilités de personnalisation. Farouchement avant-gardiste dans ses coutumes, ses ambiguïtés et son sens sauvage et spectaculaire du dérèglement, elle s’est affranchie de tout sentiment de pudeur ou de honte, de « mauvais genre », il faut la préserver en la tenant à l’écart de ceux qui monopolisent l’esprit et la morale. Elle est autant à la magie noire qu’à la magie blanche. Le vaudou est une religion pratique et éloquente. Elle rend violemment visible les puissances et convoque les forces telluriques. Celles-là même qui s’emparent du bassin les soirs de pleine lune et compensent les distances qui séparent les hommes des esprits par une énergie électrique ondulatoire aussi élaborée que sexuelle. Elle fait du malin une puissance de libération.

“I prayed to Elvis on my knees, To take this thing from around me, Or snap it with a thundercrack, And change my blues to black, But, how did my love surround me, With such a dead thing around me, I’m just walkin’ I’m just walkin’ I’m just walkin’ Walkin’ with the beast…”

(Walkin’ With The Beast)

C’est là toute la perspective qu’offre le vaudou : on peut marcher avec la bête, slalomer entre les fumerolles du volcan, enjamber les ruisseaux de lave, et toujours être entouré d’amour. D.H. Lawrence Jr., le fantastique pseudonyme que prend Debbie Harry pour créditer sa participation aux chœurs de Miami (produit par son mari Chris Stein) n’est, dans ce sens, pas un hasard. Le grand David Herbert Lawrence à qui Debbie rend hommage a jadis, rappelons-le, entre autres, fait scandale avec son Amant de Lady Chatterley , écrit des choses comme Eros et les Chiens pour se défendre des accusations d’obscénité dont la société anglaise l’a agoni et milité toute sa vie pour l’expression d’une sexualité rendue à l’instinct, souveraine et placée sous le signe du Grand Dieu Pan ou de Quetzalcóatl, Le Grand Serpent à Plumes. Elvis Presley, D.H. Lawrence, intérêts croisés pour les manières capiteuses du bassin, le Feu Sacré, la transe et le sacrifice : joli début de panthéon vaudou…

Il a des bouteilles vides, un vieux frigo mais il est inutile de tirer dessus maintenant. Jeffrey Lee Pierce est seul. A force de tourner autour du blues, il a fini par tomber dedans. Dans le documentaire Hardtimes Killin’ Floor Blues (réalisé par un cinéaste français à Londres en 1992), on le découvre abîmé, fébrile et bavard. Ses cheveux ont depuis longtemps repris leur couleur naturelle (comme il apparaît au dos de la pochette de Mother Juno), il porte des petites lunettes qui lui donnent des faux airs de Mark David Chapman mais il est resté encore très beau. Il s’intéresse à la religion zen, se passionne pour le Japon (qu’il a visité avec beaucoup d’intérêt plusieurs fois durant de longues périodes) jusqu’à sortir un katana en plein cœur d’un pub londonien après une querelle (on ne se refait pas). Mais quand il prend la guitare, le monde bascule. Le petit appartement nous refait le coup : Californie, Floride, Louisiane, et même – pourquoi pas ? – Vietnam et Japon. On a de la peine mais on ne peut qu’être admiratif devant la cohérence du parcours artistique de l’homme.

Finir seul à chanter le blues – un blues tenu sur une note si juste, façonné dans la bile des pires tourments de l’âme, payé rubis sur l’ongle et si bien mérité – quel vendu n’en rêverait pas ? Jeffrey Lee Pierce s’est débarrassé de sa poupée vaudou (où alors serait-ce elle qui chante maintenant ?).

ARTHUR-LOUIS CINGUALTE

Ce texte est initialement paru dans le numéro 8 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.