5 mai 2017, Slowdive, récemment reformé et passé par la tournée cash flows des festivals se décide finalementà publier un nouvel album. Pas vraiment de surprise sur le plan musical, le groupe anglais fait ce qu’il sait faire : du rock shoegaze millésimé avec une intention pop et des vocalises « éthérées » (on aurait d’ailleurs inventé le terme pour eux). Pourtant, avant d’être (re)devenu un groupe majeur, Slowdive a longtemps été la petite brebis galeuse de la musique anglaise.

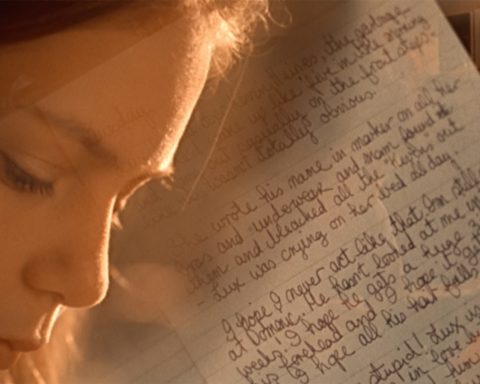

Slowdive live au CBGB (1994)

On récapitule une histoire typiquement british : Slowdive connait un buzz rapide dès la fin des années 80 et devient dans la foulée de My Bloody Valentine le représentant du shoegaze, qui désigne autant un son de guitares qu’une façon de regarder ses pieds au lieu de regarder les meufs au loin ou de guetter l’arrivée du dealer comme le faisaient très bien Happy Mondays et autres Stone Roses. Avant d’en chier des ronds de chapeau comme tous les médias du monde actuellement, la presse UK, Melody Maker et NME en tête, passe son temps à monter et démonter des baudruches. En gros, on prend 3/4 groupes inconnus, on leur trouve une vague ressemblance, on leur colle une étiquette et on les envoie au charbon. Le phénomène durait environ 12 à 18 mois (un clignement de cil à l’époque pre-Internet) puis les mêmes journalistes s’en prenaient à leurs anciens poulains à l’aune de la publication d’un deuxième album forcément raté. Il était temps de lancer la nouvelle vague de groupes « prometteurs ». C’est exactement ce qui se passa pour Slowdive, démonté par la presse avec son deuxième album Souvlaki, les journalistes étant très occupés à faire de la place à la Brit Pop et essayer d’importer le grunge par chez eux (toujours pas d’Internet les gars). Slowdive de son côté fume trop de pétards, essaie d’appeler Brian Eno (qui finit par jammer sur deux titres de Souvlaki) et après un 3e album Pygmalion, encore plus ambient, aux limites de la techno lo-fi finit par se faire bouger de son label. Va falloir y aller monsieur maintenant, vous pouvez faire de la country chiante si vous voulez.

Comment expliquer alors qu’en cette fin des 2010’s, Slowdive excite toute une bordée d’à peine vingtenaires en même temps que leurs grands frères tout juste parents?

Un cinéaste fait depuis les années 90 la promotion de ses groupes préférés dans des films qui dieu merci échappent à l’adjectif clippesque : Gregg Araki. Le réalisateur californien, inspiré autant par Warhol que la série Beverly Hills 90210, a fait du son shoegaze une véritable composante de ses films. Ici pas de pastiche ou clin d’oeil mais la construction d’un véritable univers visuel en corrélation avec ces sonorités planantes et cotonneuses qui donnent souvent l’impression de se mettre de la MDMA dans les oreilles (à l’époque on disait xeu…).

Comme il le raconte au Guardian en 2011, Araki s’est pris le shoegaze en pleine figure aux USA au moment pile où le mouvement retombait en Europe. Slowdive venait de faire sa première tournée US (en première partie de Blur) et Gregg, peu attiré par la pas très fun scène grunge, se lançe en quête d’exotisme dans une exploration du rock anglais expérimental de l’époque. En parallèle, il démarre la création d’un trio de films qui allait faire sa renommée : » Teen Apocalypse Trilogy ». Il se fait la main avec Totally Fucked Up dont la BO inclut des titres de Ride ou Cocteau Twins (une autre de ses grosses marottes). Mais c’est avec le suivant The Doom Generation qu’il introduit la musique de Slowdive à l’écran avec le « Blue Monday » des kids déprimés: « Alison » et « Blue Skied an clear », présent sur le dernier disque des anglais. Il achève son entreprise avec le dernier film de la trilogie: Nowhere qui s’ouvre carrément sur un morceau du groupe dans ce qui restera probablement la meilleure mise image du son shoegaze.

Par la suite, Araki, grand fan de Cocteau Twins donc, commandera plusieurs BO à Harold Budd et Robin Guthrie mais n’oubliera jamais d’en placer une pour ses potes de Slowdive, leur offrant à nouveau la séquence d’ouverture de son film le plus hollywoodien (jugé par beaucoup de gens, mais pas moi, comme le plus abouti):Mysterious Skin . « Golden Hair », une reprise de Syd Barrett trahit l’attirance de Slowdive pour les outsiders un peu perchés, sujet de prédilection du cinéaste californien qui filme toujours avec une grande affection les inadaptés.

Car il y a quand même fort à parier qu’Araki a vu rapidement une façon de se singulariser en se penchant sur le sort des moutons noirs de Slowdive dans la première moitié des années 90. Il a pu démarquer son cinéma d’un côté des productions grunge hétéro centrés type Singles ou Reality Bites et de l’autre des BO slackers type Kids de Larry Clark qui évoquaient les préoccupations de la classe moyenne blanche. Araki aborde la musique dans ses films comme nul autre : avec une culture de la compilation qui précède l’ère des playlists Spotify et du zapping permanent. Il a ainsi créée une capsule spatio-temporelle de l’esprit des années 90. Il a repéré le premier le potentiel esthétique de la mélancolie rêveuse offerte par le son shoegaze de Slowdive. Expérience sonore du temps suspendu dans le rock, qui brouille les frontières entre sonorités à cordes et synthétiques, la musique de Slowdive (plus que les uppercuts de My Bloody Valentine) est une défonce douce qui évoque autant les premiers pétards que les réveils difficiles. Araki a fait de Slowdive la bande-son idéale d’un passé fantasmé, son imaginarium s’insérant d’un côté dans l’esprit des post-ados des 2010’s qui se gavent de Tumblr de rétromania instagrammable et de l’autre se rappelle au bon souvenir de trentenaires qui reconstruisent sans vergogne leur mémoire teenager.

Slowdive, groupe qui ne fut ni révolutionnaire ni tâcheron, a profité avec humilité de ce retour de flammes qu’ils ont finalement plutôt bien mérité. Et espèrent sûrement que Gregg Araki les rappelle pour une prochaine BO.