Il y a de ces figures qui vous marquent. Des ombres, qui vous suivent. La plupart du temps, la raison nous échappe. Mais elle persiste, alors même que l’âge en efface progressivement les traces. Il y a des gens qui vous emportent. Des gens qui vous font sens. Une image, un plan-séquence fixé sur un abri-bus. Une femme assise, attendant qu’on l’arrache à sa vie de merde et à sa dernière cigarette. Un voile de fumée entourant cet imaginaire à la fois trouble et éthéré. Un imaginaire terriblement médiocre mais face auquel on ne peut détourner le regard, comme hypnotisé. Je ne saurais dire ce qui m’a raccrochée à Chloë Sevigny pendant toutes ces années. Sans doute sa lassitude qui inspirait l’adolescente que j’étais. Coincée dans une petite ville chiante, aux petites devantures de maisons grises et tristes. Les bandes de skateurs, zonant sur des places vides et venteuses. L’été poisseux comme une marque de fabrique. On s’emmerdait comme dans un film de Larry Clark, la grâce en moins.

C’était l’Amérique des laissé·es pour compte que je fantasmais. Aussi vide que sublime. Des misfits en quête de sens, ou seulement d’un peu de chaleur, qui s’engouffraient toujours plus dans une nuit désespérément froide et noire, incarnant une poésie désuète aux contours lo-fi. Je n’avais rien d’original. J’étais le produit de ma décennie. Pour moi, Chloë Sevigny a toujours fait partie de cette catégorie-là. Elle parlait une langue que je découvrais à peine, mais je savais qu’elle allait me rester. Harmony Korine, son mec durant le début de sa carrière, disait d’elle : « en temps qu’actrice, elle est super parce qu’elle est dans la retenue, elle ne surjoue pas. » C’est sans doute la raison pour laquelle ses rôles dramatiques ont été les plus marquants. Elle savait les prendre à bras le corps. Dans leur complexité, toute en mesure.

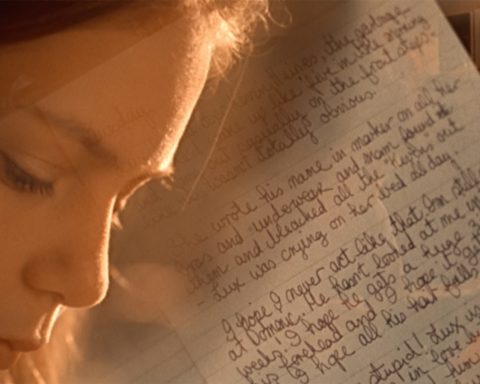

Elle avait fini par me suivre, un peu foutraque. Ou alors c’était moi, je ne sais plus. On est con, quand on est une fille de treize ans qui s’emmerde dans sa ville chiante. Mais heureusement, elle était là. Ma désaxée. Squattant les pages des magazines que mon parrain me ramenait de ces voyages aux États-Unis et les cassettes VHS que je faisais enregistrer par ma tante, en toute discrétion (mon père ne comprenait pas mes choix, comme tous les autres hommes, il n’a jamais été une fille de treize ans). C’est que j’oubliais d’être moi tellement je voulais être elle.

Chloë Sevigny était peut-être l’amie que je rêvais d’avoir. Ou peut-être que c’était plus compliqué que ça. Je ne peux toujours pas me l’expliquer. Mais sa présence m’apparaissait aussi stupide que nécessaire : elle était mon école, mon église, ma perdition, mes retrouvailles. Elle m’apprenait tout ce que je devais savoir, tout ce que je devais désapprendre. J’étais une adolescente désabusée, qui voyait bien que la vie n’était qu’une suite d’échecs qu’on choisissait sciemment d’embrasser au profit d’autres échecs qui nous correspondraient moins.

Je suis tombée dans le cinéma indépendant assez tôt, concours de circonstance. Pas loin de là où je créchais, il y avait une salle d’art et essai. Je passais souvent devant, et je regardais les affiches comme une fenêtre sur un monde nouveau. J’ai été biberonné par des types bizarres, racontant des histoires toutes aussi absurdes, John Waters en tête : j’avais choisi mon clan. Il n’y aurait que le crade et l’anticonformisme qui m’intéresseraient. Mais j’étais beaucoup trop jeune, beaucoup trop inculte pour prendre la mesure de ce qui se tramait sous mes yeux. C’était la question très superficielle de l’esthétisme avant tout. Quelque chose de complexe et controversé mais surtout beau, très beau à regarder. Je m’en foutais de savoir si ces choix artistiques étaient « audacieux », « irrévérencieux » et autres poncifs à la con qui sortaient de la bouche des critiques de l’époque. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais Sevigny, j’étais intimement persuadée de la comprendre.

C’est à ce moment que les choses ont commencé à me forger. Petit à petit, ça prenait sens, comme un coup lâché dans la gueule. Je devenais une autre personne. Pas à pas. Une révolte douce-amère. Le corps qui s’éveillait, s’étirait, pour mieux hurler au monde d’aller se faire foutre. Je vivais un orage sous un ciel d’été, le bal des possibles et tout particulièrement les fins de soirées des impossibilités. C’était la recherche de soi, entre ombre et lumière, où l’on défiait les règles, les murs, et surtout soi-même. C’était une danse sur le fil du rasoir, le souffle cramé des rêves démesurés, l’insouciance entremêlée de doutes vertigineux. C’était l’instant suspendu entre l’enfance qui s’efface et l’âge adulte qui s’esquisse, un moment fragile et intense, aussi beau qu’une aube incertaine. Il fallait quelqu’un pour m’accompagner dans ce tourbillon. Et je ne pouvais pas vivre tout ça sans elle.

Et puis j’ai pris de la bouteille, j’ai foutu la poupée au placard, jusqu’à l’oubli. Je quittais mes barbies pour d’autres blondies abîmées avec clope au coin des lèvres, parce que ça se jouait ailleurs. C’est toujours comme ça avec les gens qu’on aime. On finit par les laisser pourrir dans un coin. C’était une époque charnière, ça se tramait en sourdine. Je découvrais aussi Vincent Gallo et l’Amérique sale. Des personnages désœuvrés à perte de vue, tristes et foutus à la recherche de rien, si ce n’est l’ennui et un titre de King Crimson sur lequel danser.

Il y a quelque temps, j’ai re-visionné une partie de sa filmographie et des rôles qui ont compté pour moi. En chemin, je me suis perdue dans une myriade de photos d’elle, comme un fil que je remontais. À chaque cliché, j’essayais de me remémorer ce qui avait fait écho en moi. Pourquoi elle ? Qu’est-ce qui la rendait si particulière ? Finding Chloe Sevigny. En somme. Je me suis rappelée avoir regardé pour la première fois Kids chez une copine. C’était un après-midi. On était descendu dans le vidéo club en bas de sa rue. Le mec la connaissait bien, alors il a laissé filer en sachant qu’on n’avait clairement pas l’âge pour ça. Dans ce film, Sevigny jouait Jennie, une jeune fille qui se découvrait être séropositive.

Il y avait quelque chose en elle. Une confiance que je ne m’expliquais pas, toute aussi présente qu’une fêlure. Dans Gummo, de Harmony Korine, Sevigny y est Dot, perdue dans une ville sordide, où les rêves sont étouffés par la misère et le désespoir de cette Amérique moyenne, flanquée de ses drapeaux confédérés sur les pare-chocs des camions et de ses gamins inhalant de la colle dans les bois. Malgré le chaos ambiant, son personnage conserve une innocence brute. Encore aujourd’hui, c’est l’un de mes films favoris avec Sevigny, où elle se révèle dans un jeu riche en nuances et en contradictions. La fragilité et la résilience, l’innocence et la maturité cohabitant dans un même plan-séquence, comme si elle incarnait les paradoxes de la condition humaine. Ce mélange de vulnérabilité et de détermination dans son regard illustre parfaitement cette dualité qui m’a immédiatement fasciné chez elle : sa capacité à se dévoiler tout en restant mystérieuse, à être à la fois transparente et énigmatique. Sevigny a toujours été le miroir de nos contradictions, le reflet de nos luttes intérieures. Korine la comparait à un ours, et je comprends pourquoi. Elle était née pour impressionner.

Puis, il y a The Brown Bunny, écrit et réalisé par son ex, Vincent Gallo et la polémique sur une scène de fellation non simulée.

Ce film me fout la rage à chaque fois que j’y pense tant elle a été traitée comme de la merde par Gallo, quelques années après le tournage. Il ne méritait pas d’avoir une actrice de ce cran, qui s’est livrée dans cette scène aujourd’hui légendaire par sa nature explicite. Au-delà du sensationnalisme, ce moment était une immersion dans l’intimité la plus intense, une exploration de la douleur et du désir. C’était un acte de courage artistique, une preuve de l’engagement total de Chloë envers son art. À propos de la controverse autour de cette scène, elle a déclaré : « Si vous ne vous mettez pas au défi et ne prenez pas de risques, alors à quoi bon être une artiste ? ». Comment résister à quelqu’un qui n’en a plus rien à foutre?

Elle donnait un sens à ma solitude, à mon incapacité à m’adapter comme j’aurais voulu : elle était comme un étendard pour toutes ces figures marginales que l’on voyait si peu à l’écran. Jamais elle ne les romantisait. Toujours dans le plus grand respect, représenter l’insondable, l’absent, l’invisible. Des âmes perdues, des voix qui, sans elle, seraient sans doute restées silencieuses. Elle m’a fait réaliser que chaque histoire mérite d’être racontée, que chaque vie, aussi brisée soit-elle, a sa propre valeur. Elle m’a invité à voir au-delà des apparences, à chercher la vérité dans les recoins les plus sombres et les plus inattendus.

Je ne l’envisageais jamais comme quelqu’un de cool, pas plus que comme une fille grave, même si elle jouait régulièrement des rôles toujours plus difficiles et hors normes. Je la voyais surtout comme l’adolescente gauche que j’étais et qui tentait de se donner une contenance. La gosse timide et ricanante invitée au Letterman show, bavardant, pleine d’admiration pour son mec de l’époque, est devenue une quadra indépendante et sûre d’elle, en somme la femme que je souhaiterais devenir. Briser le moule de ce que la société attend de nous : c’est aussi en ça, qu’elle est une icône. Elle est toujours en avance, même avec un bouton sur le menton de sa gueule indescriptible.

Quand on demandait à Sevigny comment elle avait réussi avec si peu d’effort dans un secteur où d’autres luttaient pendant des années, elle répondait toujours en se marrant : « Dans le cas d’Harmony, il pensait simplement que j’étais cette fille mignonne et douce et il aimait mes cheveux blonds ». Il y avait le regard des hommes. Et puis il y avait celui d’une adolescente de treize ans.

Avec du recul, je réalise qu’il y a des pointures qu’on ne peut toucher du bout des doigts. Elles sont là, si loin de nous, et pourtant si proches. Elles jalonnent notre existence, une ombre que nous suivons, pas à pas. J’ai grandi avec Sevigny, dans le fun et la douleur. Nous nous sommes perdues de vue, pour finalement nous retrouver. Au final, elle n’a été qu’une recherche de moi-même, à travers elle. Une porte ouverte sur la folie made in USA, que ce grand pays de merde aime tant mettre sous le tapis. À travers des coins oubliés, l’étrangeté d’un monde qui nous colle à la peau, pour mieux nous éclater à la tronche. L’Amérique triste de la môme Sevigny ne m’a pas rendu heureuse. Elle m’a complétée.

STENIA

Cet article est paru initialement dans le numéro zéro de la revue Amateur·e, disponible ici.