Même les cowboys ont le blues.

Quand j’ai commencé à organiser des concerts, j’avais 22 ans et je ne vivais pas à Paris depuis très longtemps. J’ai tout de suite senti que j’étais considéré comme un intrus par toute une petite scène locale que je n’avais même pas réfléchi à intégrer. J’avais monté un groupe, je cherchais des dates, j’ai commencé à organiser des concerts. Je faisais tout ça seul (rejoint ensuite par quelques expats de province comme moi) parce que je ne connaissais pas grand monde et que j’avais envie de me prendre en main. Dès ma 3e orga, on m’a proposé de faire des concerts dans des “vraies” salles et plus des bars. C’était à la fois cool, grisant et un peu effrayant de voir à quelle vitesse on pouvait se sentir dépossédé d’un truc né de manière très spontanée. J’ai continué pendant de nombreuses années, un pied dans les bars et les caves, l’autre dans des salles plus grosses. Et j’ai globalement tout géré tout seul jusqu’à ce que je n’en sois plus capable physiquement. Je me suis fait aider par des gens recrutés par le bouche à oreilles. Ça devenait un job mais c’était toujours du DIY, je faisais des salades de pommes de terres et j’allais acheter des bières à Franprix (sans compter l’immanquable passage à la tireuse en cas de faible affluence pour payer le groupe en tournée)

Pourtant, quelque chose me gênait de manière récurrente. Même quand je faisais jouer un groupe Dischord dans le sous sol d’un pizzeria, il y avait toujours quelqu’un pour venir me demander si “j’avais breaké” ou souligner qu’il n’y avait pas assez de monde. J’ai même fini par carrément m’engueuler avec un mec qui venait à chacune de mes orgas de concerts pour m’expliquer que je m’y prenais mal. Même dans le milieu underground, dans le DIY, régnait cette logique du profit et une sorte de concurrence, où une partie des gens n’attendaient qu’une chose: constater l’échec de ceux qui se bougeaient à la sueur de leurs fronts et de leurs SMIC. Encore aujourd’hui, j’ai du mal à comprendre ce que je faisais de mal et j’ai juste eu l’impression d’avoir vu se reproduire à l’échelle d’un milieu censé être détaché des valeurs mercantiles, les mêmes rapports de force que dans le capitalisme le plus outrancier. Quelle déception non? (Rassurez vous, je n’ai pas baissé les bras, juste appris à zapper les gens négatifs).

Quelques années plus tard, alors que je fais encore plein de choses “moi même” (Le Gospel par exemple), je tente de mettre un peu d’ordre dans mes idées. Le monde a changé, je crois, et me met devant le nez une chose à laquelle je n’aurais jamais pensé en 2005 en faisant les entrées dans une cave de bar: le Do It Yourself est aussi une forme d’entrepreneuriat. Une sorte de contre-marché d’une contre-culture, où les valeurs et repères sont différents, mais où les forces en action sont les mêmes que dans l’économie capitaliste. Donald Trump et Ian MacKaye ont deux points communs. Ils sont tous les deux considérés comme des exemples de “self made men”. Et ils sont millionnaires.

Le Do It Yourself pourrait assez facilement être abordé comme une autre mythologie américaine, à l’image de celle du cow-boy ou du trader. Une histoire d’ascension et de réussite dans un milieu social, avec ses difficultés, ses péripéties et son épiphanie. Une capacité presque surhumaine à surmonter les obstacles pour exister seul, sans l’aide des autres, qu’on a reproduit en France, et ailleurs, avec la même docilité que les autres tenants de la culture américaine dominante. Est-ce que le “contre-capitalisme” prôné par le Do It Yourself, qui substitue la débrouille et la collaboration aux échanges commerciaux, ne serait pas JUSTE une autre forme de capitalisme et une célébration de la réussite individuelle (sous des abords collectivistes) ? Voilà une bonne question.

Pour en finir avec l’artiste entrepreneur.

La capacité des canaux de diffusion de masse à absorber les méthodes des milieux indépendants et underground m’a toujours beaucoup impressionné. Au moment de l’éclosion de la culture DIY (en gros dans les années 1980), celle-ci était une vraie alternative face aux carcans de la culture mainstream. Certaines esthétiques musicales ne trouvaient pas de labels pour sortir leurs albums. Certains groupes ne pouvaient pas jouer dans les salles de concerts traditionnelles. Certaines pochettes de disques ne pouvaient pas être vendues dans les centres commerciaux. Peu à peu, s’est mis en place un véritable écosystème qui existait en parallèle de l’économie de marché qui exploitait seulement les artistes à succès. Labels, tourneurs, boutiques de disques: sur le tas, s’est formé un réseau qui est devenu un nouveau modèle, reproduit dans d’autres pays. Pendant que l’utopie punk s’évaporait dans un mirage de signatures sur des majors, une véritable alternative se créait un peu partout dans le monde.

Presque quatre décennies plus tard, le DIY est partout. L’authenticité que ses méthodes de production semblent garantir est un argument commercial crucial dans l’Art mais aussi dans tous les domaines du secteur tertiaire. Et l’auto-suffisance est devenue une marque de réussite sociale. Comment en est-on arrivé là?

En 1998, comme je l’ai lu dans un article du New York Times, un certain Jean Railla fondait getcrafty.com et posait les bases d’une “nouvelle” approche du commerce, basée sur l’esthétique faite main et l’artisanat. A une époque où commence à éclore l’obsession technologique et où le capitalisme triomphe de l’austérité relative des crises économiques des années 1980, la démarche est assez avant-gardiste. Cette plateforme, une décennie avant l’éclosion des réseaux sociaux, d’Etsy ou eBay, offre la possibilité à n’importe qui de commercialiser son ouvrage. Sur le plan de la production, le produit proposé va totalement à l’encontre de la standardisation de la production à la la chaîne. Sur le plan de la commercialisation, il permet à n’importe qui de devenir entrepreneur. L’authenticité et la rareté de l’objet vendu deviennent des arguments de vente. “Nouvelle approche du commerce?” Pas vraiment si on regarde ce qui s’est fait dans les années 80 et 90 dans le milieu de la musique indépendante. Et pourtant, un papillon bat des ailes en 1998, un ouragan déferle sur le monde en 2020.

Deux décennies plus tard donc, nous évoluons dans un décor factice à la Truman Show qui aurait remplacé l’Amérique idéalisée par une expérience perpétuellement tronquée de l’authenticité. Bière artisanale, clip VHS de Lana Del Rey, néo-caviste et film d’auteur avec Jean Dujardin mêmes combats. Tous les produits de consommation de masse doivent donner l’impression que la main de l’homme l’a produite et tentent tant bien que mal de faire oublier la production à la chaîne. Le capitalisme sanguinaire doit faire place à une démarche “raisonnée” (même si souvent feinte). Et la musique, qui a défini la première la notion de Do It Yourself, adopte aussi cette démarche à toutes les échelles, du rap Soundcloud aux plus gros vendeurs.

En octobre 2019, le festival MAMA à Paris invitait le rappeur Lomepal à répondre, aux côtés de son manager, à cette question: “artiste entrepreneur, un modèle gagnant?”. Cette expression d’artiste entrepreneur m’avait particulièrement interpellée. Pas forcément parce que l’on célébrait le talent d’un musicien pour les affaires (après tout si on remet les choses en perspective sans oeillères, Puff Daddy, Steve Albini, Mike Patton ou Jello Biafra sont à leur façons des artistes entrepreneurs), mais plutôt parce qu’on se demandait si c’était un business model gagnant. Spoiler, j’ai du mal à imaginer que le MAMA (un festival de professionnels qui, lui aussi sous des abords d’événement célébrant l’indépendance et l’authenticité des musiciens invités, encourage une forme de standardisation qui permet aux programmateurs de faire leur marché) avait eu l’idée d’inviter un des plus gros vendeurs de disques en France pour le traiter de raté.

Quand dans les années 1980, Greg Ginn (Black Flag) montait SST records ou qu’en France Camera Silens organisait à Bordeaux ses propres concerts (voir zine #7), le DIY était à la fois une façon de combler un manque (dans la production et la diffusion) et une manière de délimiter un autre territoire avec d’autres valeurs (humaines, sociales, politiques). Le but était de diffuser une autre vision artistique, offrir un autre message, exister à côté des sphères commerciales (ou plus exactement “sous terre” si on reprend le sens premier de “underground”).

En 2020, l’artiste devient entrepreneur car c’est tout simplement ce qui lui rapporte le plus d’argent. Il supprime des intermédiaires en adoptant ce DIY de façade. Il a son studio, son label, sa société d’édition et de management. Il diffuse sa musique via les GAFA. Et on admire en public sa capacité à autogérer ses intérêts. Il est authentique forcément puisqu’il fait tout lui même. Si vous avez un doute, vous pouvez facilement vous pencher sur le cas de Frank Ocean, cité par une pelletée d’articles comme le légendaire pourfendeur de majors, qui s’est fait tout seul. Le côté pervers de cette démarche est évidemment le message qu’elle donne aux aspirants musiciens (et croyez moi j’en croise). Ils doivent être à la fois label manager, tourneur, éditeur, graphiste, community manager, aiguiser leurs dents longues pour bouffer la concurrence. La précarité générale de la musique impose qu’on devienne son propre commercial. “Et quand est-ce qu’on fait de la musique?” me demandent régulièrement les artistes que je croise. Voilà une putain de bonne question.

Et si le DIY était un privilège de classe ?

Quand on vieillit comme moi (j’ai 38 ans), on a deux choix. Celui de se rouler dans ses souvenirs de jeunesse (en idéalisant des événements qui étaient loin de l’être, idéaux) ou essayer de lire le monde en se regardant un peu en face. Si je n’ai pas vraiment choisi personnellement entre ces deux voies, pour le sujet qui nous intéresse aujourd’hui, j’ai essayé de me tenir droit face à mes contradictions et de me poser les BONNES questions (j’ai dit “essayé”).

La première étant: pourquoi puis-je me payer le luxe de faire cette réflexion sur le DIY un lundi matin à 9h22? Et pourquoi, à l’âge de 22 ans, ai-je pu faire le choix d’aller vers une démarche non lucrative?

Quand j’ai commencé à organiser des concerts et partir en tournée, je faisais des petits boulots (je suis assez vieux pour avoir envoyé des newsletters par courrier) et je suivais des études supérieures. Je n’étais globalement pas pressé de gagner ma vie décemment car je n’avais jamais manqué de rien et on m’avait toujours dit que je m’en sortirai. J’ai refusé un CDI quand j’étais stagiaire dans une boîte que je n’aimais pas. J’ai lâché un job alimentaire pour partir en tournée. Et quand je me suis décidé à bosser dans la musique, ce n’était pas très compliqué parce qu’on me faisait confiance. J’étais un gamin de la classe moyenne blanche avec des parents ouverts d’esprit et des armes intellectuelles pour m’en sortir. Et avec le recul c’est peut-être ça qui agaçait les “vieux” de la scène DIY qui me voyaient débouler dans les caves avec mes groupes de post HxC en jeans slim.

Quand je regarde la scène indépendante aujourd’hui et ceux qui choisissent d’adopter une démarche DIY, je vois des choses qui bougent dans le bon sens et le mauvais sens. La plus positive est probablement la re-politisation de certains canaux qui, après des années un peu molles et globalement dominées par des groupes de mecs blancs voit l’apparition d’une plus grande mixité et d’une génération bien décidée à déboulonner des statues (symboliquement hein). Personnellement, ça me va très bien qu’on s’économise les groupes avec des messages féministes et antiracistes qui jouent devant des trentenaires CSP+ majoritairement masculins. La plus négative, évidemment, c’est cette injonction de réussite mercantile qui s’appuie sur la précarité du monde de la musique (et plus généralement de la société) et qui ne semble plus épargner personne. Comment être musicien et anti-capitaliste? La question ne se pose même plus et c’est probablement parce que le DIY n’est plus un contre-modèle depuis bien longtemps.

De mon côté, puisque je suis dans une situation relativement privilégiée (qui découle probablement autant de mon milieu d’origine que du parcours que j’ai su tracer), j’ai décidé d’être dans une démarche pro-active. En proposant par exemple, quand je le peux gratuitement, mes services de “pro” de la musique à certains musicien.nes plus jeunes pour leur économiser d’être des artistes entrepreneurs. Peut-être que si nous faisons chacun un pas de côté dans la marche du monde actuel, nous pourrons incarner à notre échelle un papillon en 2021 qui entraînera un ouragan en 2030.

ADRIEN DURAND

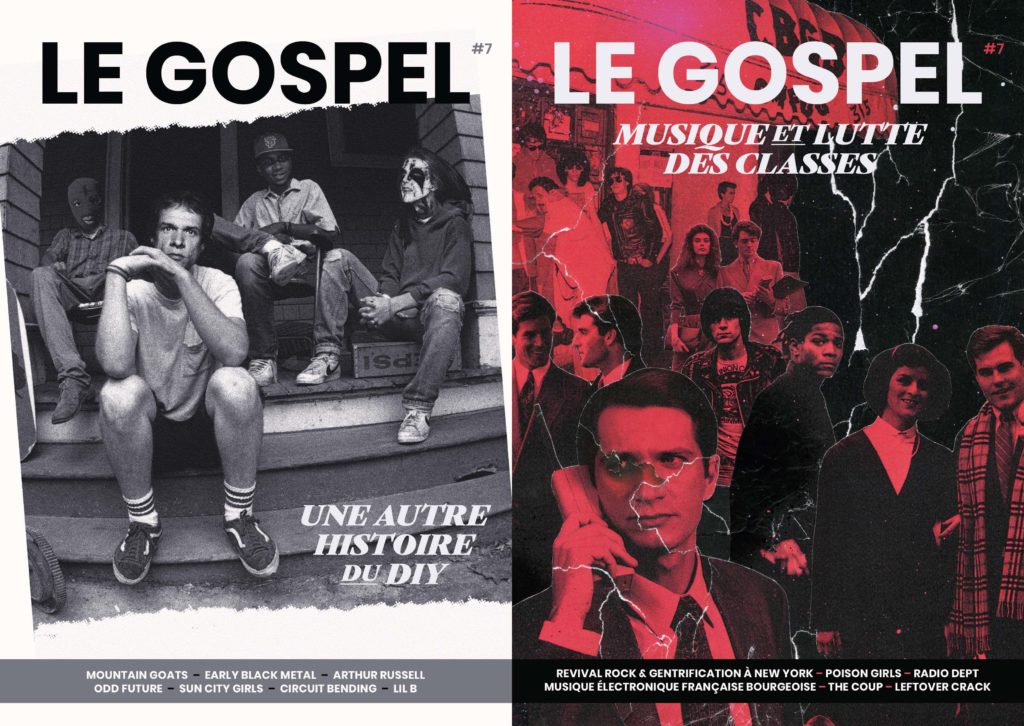

Ce texte est initialement paru en forme d’édito du numéro 7 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.

Toutes les photos sont de Antonio Julio Duarte.