A un déjeuner de boulot, il y a quelques années, où la moitié des convives se vantaient d’avoir voté Macron et louaient sa culture de l’entrepreneuriat privé, du business et du capitalisme dévergondé, j’avais fini par demander pour botter en touche (tout en essayant de les faire réfléchir un peu): “si vous aviez 18 ans aujourd’hui, vous seriez livreurs à vélo Deliveroo?”. En finissant de saucer leurs entrecôtes saignantes (“il faut que je mange de la viande tous les jours”), mes compagnons de tablées étaient un peu circonspects: “oui sûrement”.

J’ai repensé à cette discussion souvent au cours des derniers mois, au fur et à mesure que le climat se tendait jusqu’à la drôle de situation d’aujourd’hui, et elle m’est revenue en particulier quand j’ai interviewé le groupe Videodrome qui disait :

« On se souvient avoir été kids et aller louer des VHS avec nos parents, mais à ce moment là on ne se mettait absolument pas à la place de l’étudiant qui bossait derrière le comptoir, c’est quand on est devenu nous même étudiants qu’on s’est rendu compte qu’on n’allait pas avoir beaucoup plus de choix que de se retrouver auto-entrepreneurs sur des vélos à faire les coursiers Deliveroo ou ce genre d’enfer. Même un petit job « à la con » comme être un vendeur dans un vidéoclub ça parait être de la folie à côté de ce genre de perspective actuelle. »

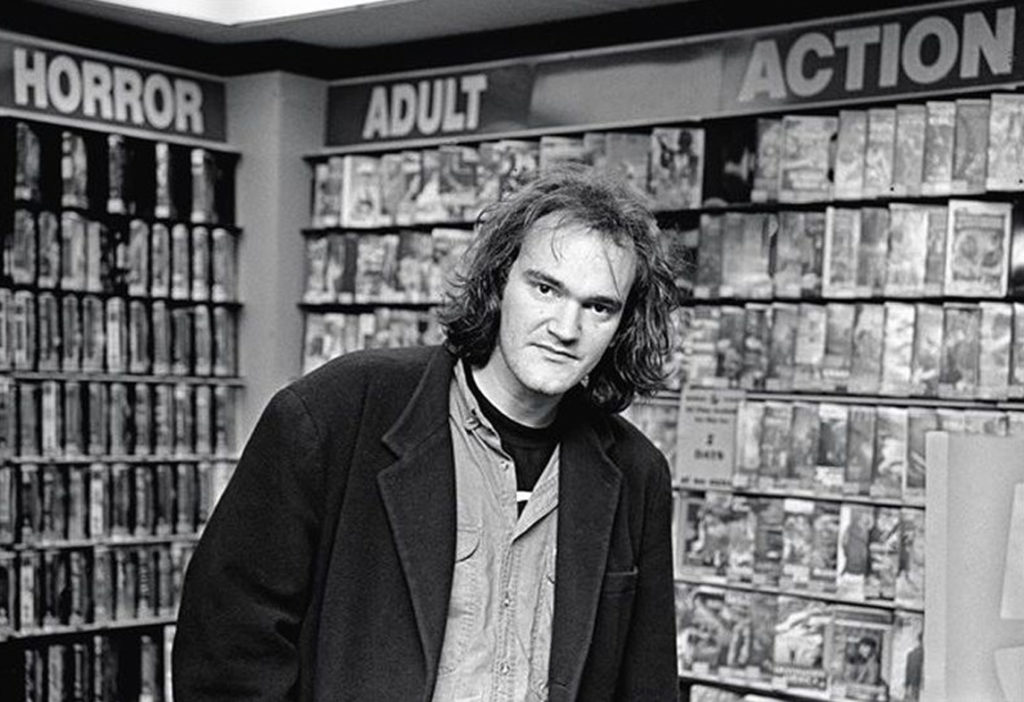

A la fin des années 2000, j’étais ce gars, étudiant et vendeur dans un vidéo club. Ce qui sonne en 2020 à la fois très rétro (je dis souvent en rigolant que j’ai fait un métier qui n’existe plus) et plutôt cool (“comme Quentin Tarantino” m’avait dit une fille en soirée). Est-ce que ça l’était, cool? Oui et non. Mais instructif et formateur, ça certainement.

De mes 17 ans à mes 25 ans, j’ai exercé tout un tas de boulots destinés à financer des choses plus ou moins vitales (manger ou jouer de la musique) en faisant des choses plus ou moins agréables (faire le ménage dans un hôpital psychiatrique ou donner des cours à un gamin dont le père chasseur avait rempli l’appartement familial d’animaux empaillés, dont une demie girafe). Après un détour par le Canada, une année d’Acadomia et un peu de télémarketing, j’ai donc évidemment sauté sur l’occasion quand un de mes potes m’a dit qu’un poste se libérait dans le vidéo club où il bossait. Je pense que c’était en 2008 et la pointe de l’époque c’était les distributeurs Videofutur (et e-mule non?). Enfin, un poste c’était vite dit.

La boutique se situait dans le 17ème arrondissement, un coin plutôt cossu donc (dépeuplé de ces résidents ces temps ci j’imagine). Ouverte de midi à minuit, sept jours sur sept et non stop comme aux States ma gueule. Les conditions de travail étaient déjà une sorte de prémisse de l’ère actuelle: payé 6 euros de l’heure, tout au black, pas de pause et une condition très importante: qu’il y ait en permanence un film qui tourne dans la boutique sur la petite télé au dessus de ma tête. A l’époque, je jouais dans un groupe payé en assiettes de taboulé et en pièces jaunes. On devait partir 4 semaines en tournée aux USA et j’ai dit oui, évidemment.

Si vous n’avez jamais tenu un petit commerce, sachez une chose: que vous le vouliez ou non, vous y devenez un phare pour les gens. Que vous vendiez des canettes de 8’6, des aliments pour chiens ou que vous louiez des films de Mickaël Youn, c’est la même chose pour tout le monde (sauf peut-être les boutiques Repetto ou Dior): vous devenez en 30 secondes un repère pour les autres. Les passants bien sûr mais aussi et surtout les habitants du quartier. Et je vous rassure, il n’y a rien qui a changé en 2020. A l’heure des réseaux sociaux, des plateformes de livraison, de Deliveroo, Tinder, La Fourchette et Waze: les gens continuent de se reposer massivement sur leurs commerçants (ma moitié tient une quincaillerie, je sais de quoi je parle).

Sans aucune autre formation que d’apprendre à biper les DVD’s puis ouvrir et fermer la caisse, on m’a donc laissé seul dans cette petite boutique au milieu de centaines de jaquettes de films, pour douze heures d’affilée. Les deux patrons (qui ne pouvaient plus s’encadrer) géraient en même temps des restos de sushis, un autre vidéo club, une boucherie et une boutique de fleurs. Ils m’appelaient une fois par jour pour me dire “t’as fait du chiffre?” et puis c’était globalement tout. Enfin presque (on y reviendra). Faire du chiffre c’était louer des DVD’s bien sûr mais surtout refourguer aux gens l’abonnement le plus cher possible (160 euros pour 100 locations je crois) et encaisser les pénalités (3 euros par film et jour de retard). Ce forfait « golden », j’en ai vendu un complètement malgré moi, la première heure où j’étais en boutique. J’ai donc été catalogué très rapidement “super vendeur”. Belle ironie.

Vendeur est un métier épuisant, sachez le. Cela demande de dépenser une énergie énorme. Au delà de l’évidente charge physique, vous ne pouvez pas ne pas être totalement investi dans votre échange avec l’autre. Premièrement, parce que sinon il y a de grandes chances que vous en preniez pour votre grade. Deuxièmement, parce que votre santé mentale l’exige. Coincé pendant douze heures d’affilée, assis sur une chaise de bureau pétée, vous n’avez qu’une envie: qu’on vous parle.

Le sujet majoritaire portait évidemment sur des conseils de films à louer. Ce qui me permet ici d’aborder la question de la sélection disponible dans mon vidéo club. Je vous vois ici plein de paillettes glamour dans les yeux repenser à Clerks de Kevin Smith et High Fidelity et m’imaginer envoyer chier des clients beaufs pour me replonger dans un échange vivifiant sur la filmographie de John Cassavetes. Et bien vous avez tort, frottez vos yeux. A l’image du décalage probable entre tous ces gens confinés qui prétendent se refaire l’intégrale Bresson au lieu de regarder Friends, la plupart des clients de ma boutique voulaient des nouveautés, des blockbusters qui leur rinçaient le cerveau. Divisées en deux catégories: comédies et films d’actions. Vin Diesel, Ben Stiller, Christian Clavier (même s’il n’avait pas encore eu son retour de hype) et les frères Wayans étaient les têtes de gondole de mon univers.

Cela menait à des échanges plutôt lunaires (et j’ai souvent béni les cieux de ne pas être en compagnie d’une personne de ma connaissance) et récurrents du type “vous n’auriez pas un film qui bouge avec de l’action où on rigole et qui finit bien?” (spoiler: on n’avait que des films qui finissaient bien ). Au début je me suis tapé consciencieusement pas mal de bouses présentes en boutique pour pouvoir en parler aux gens, essayant même de fonctionner par séries toxiques du type “tiens aujourd’hui je regarde tous les Scary Movie”. Au bout d’un moment, j’ai fini par rentrer les nouvelles références sans les regarder, tant un certain cinéma est de toute façon toujours construit sur le même schéma. Et puis surtout à force de me démener pour satisfaire les clients, j’ai fini par les connaître et c’est là que le boulot a pris un tout autre intérêt.

Les clients qui faisaient tourner la boutique n’étaient clairement pas les couples beaux gosses qui venaient se louer une petite comédie US pour redescendre de leur soirée du samedi au Baron (les années 2000 je vous ai dit!). Mais tout un tas de personnalités outsiders, borderlines, hors de la réalité qui à un moment avaient dérapé et fait du vidéoclub une étape obligatoire de leur dégringolade dans la solitude. Je repense parfois à certains clients et je les imagine désormais encore plus seuls, face à Netflix et Deliveroo, enfermés dans leur appartement. Je recevais régulièrement des gens en pyjamas. Pas forcément sales, hein, souvent plutôt classes, robe de chambre, pantoufles. Un en particulier qui descendait de l’immeuble où se trouvait la boutique et rentrait avec du coton ensanglanté fourré dans le nez. Cette dame qui louait cinq films à midi et revenait juste avant la fermeture en reprendre cinq. Ce mec qui louait inlassablement Fausses Blondes Infiltrées 2 ou 3 fois par semaine (j’ai fini par me demander s’il n’y avait pas un code caché dans le film). Cette jeune femme qui prenait les films un à un et me demandait si “il y a un enfant mort du cancer dans celui là”. La famille de Dominique de Villepin qui louait les pires des pires (Iznogoud, l’intégrale Bigard, ce genre…). Ce prétendu champion de boxe défoncé à la coke qui a essayé un jour de faire le grand écart “à la Van Damne” devant moi. Cette dame d’une cinquantaine d’années qui déposait régulièrement son imposante poitrine sur le comptoir en me demandant “un film un peu chaud” (non je ne louais pas de films X à l’époque).

J’ai bossé tout un été, parfois sept jours d’affilée. Retour à une heure du matin chez moi, on dort sept heures, on se lève et on y retourne. Le monde autour semblait fonctionner sans moi. Je mangeais mal (en plus on vendait des bonbons). Je ne voyais personne et les quelques fois où je suis allé bosser avec la gueule de bois ont été parmi les pires journées de ma vie . Je suis parti en tournée aux USA et je suis rentré plus fauché que jamais. J’ai donc repris les journées au vidéo club pendant deux ans. En alternant ne pas écrire mon mémoire de fac, faire des concerts et louer des DVD’s à des gens que je n’aurais probablement jamais rencontré ailleurs, j’ai fini par modeler une autre vision de la vie. Une qui consisterait déjà à ne pas juger les gens à l’emporte pièces, étant donné la minuscule fenêtre que j’avais sur des intimités compliquées et des personnalités hors sol qui s’assommaient à coups de divertissements standardisés. Et puis celle d’une logique assez implacable du profit, de l’offre et de la demande de ce commerce minuscule basé sur un domaine agonisant: la location de films.

“Je ne comprends pas, il y a écrit INTERDIT A LA LOCATION au début du film”.

“Oh ça doit être une erreur”.

Si vous ne le saviez pas, les DVD’s (avant la VOD) qui étaient loués dans les vidéos clubs étaient soumis aux droits d’auteurs (évidemment) et un film acheté pour être loué en échange d’argent coûtait donc plus cher (entre 40 et 160 euros dans mes souvenirs). Sauf que dans la boutique où je bossais, les patrons allaient à l’hypermarché et la Fnac acheter les DVD’s destinés à être loués. Premier apprentissage: même s’il n’y a que des miettes à bouffer, il y aura toujours quelqu’un pour essayer de gagner de l’argent en les vendant (à des gens qui n’ont pas nécessairement faim d’ailleurs).

Au début des années 2010, alors que je commençais enfin à gagner un peu de sous en bossant dans la musique, j’ai été rappelé par l’un des patrons du vidéo club. Il fermait la boutique et il avait besoin de moi pour la tenir les trois dernières semaines. Vous savez quoi? J’étais encore fauché et je devais repartir en tournée, alors j’ai dit….WAIT FOR IT…oui. La boutique était devenue déserte en semaine, un peu de monde le soir, quelques derniers habitués, dont pas mal ne m’ont pas reconnu. Et puis les trois derniers jours, il a été décidé qu’on allait vendre tous les DVD’s restant 1 euro pièce. Quel intérêt d’acheter un film, rayé jusqu’à la moelle, sans la jaquette et que vous avez probablement vu des centaines de fois (best seller du vidéo club à une époque: l’étonnant Les clés de bagnole de Laurent Baffie) me direz vous? Aucun, vous répondrais-je si je n’étais pas passé par le fermeture d’un vidéo club dans une capitale du monde occidentale contemporain.

Une fois posée l’affichette en vitrine annonçant la promotion, j’ai vu débarquer des hordes de gens (oui majoritairement des mecs blancs friqués de 30 ans qui n’ont pas l’air forts à la bagarre et qui parlent mal aux vendeurs), littéralement péter les plombs et dévaliser le magasin de ces pauvres boîtes en plastique contenant les oeuvres intemporelles de Dany Boon, Bruce Willis et Jim Carrey. Je garderai longtemps en tête l’image de ce père de famille qui laissa sa femme abasourdie sur le trottoir et son bébé pour aller chercher un caddie au Franprix à côté et le remplir de DVD. “Tu es malade, tu ne vas jamais regarder tout ça” lui a dit son épouse. 150 euros plus tard (faites le compte), je l’ai vu sortir dans un état second comme si un démon s’était emparé de lui. Dernière leçon: le matérialisme est une pulsion étonnante de l’être humain. Et j’ai l’impression d’avoir entrevu ici un petit bout de notre réalité à tous. C’est dans la consommation et l’épuisement de ce qui est disponible que l’être humain remplit le vide de sa vie, guidé par des esprits malins toujours prêts à gagner quelques sous sur le dos de ces élans incrontrôlables.

Dernière chose, et je vous laisserai là dessus (si vous êtes toujours là). A la question initiale de savoir si du haut de mes 18 ans fictifs, je serais en train de rouler sur un vélo pour livrer des burgers à des cadres confinés en ces temps d’épidémie, la réponse est probablement oui. Parce que quand on n’a pas le choix, on peut tout mettre en péril pour survivre (et j’ai eu la chance de ne jamais avoir à me mettre en réel danger dans le travail, à la différence de beaucoup de gens). Ceux qui n’ont jamais été confrontés à cette réalité ne peuvent que se taire et repenser leurs privilèges. Surtout en ce moment.

TOP 3 des films que j’aimais au vidéo club (ça vous fera des idées pour les longues journées de printemps)

DODGEBALL

RENCONTRE A WICKER PARK

NARCO