Cet article est le cinquième de notre série « Insomnia » qui revisite de manière totalement subjective des films regardés de manière obsessionnelle, encore et encore, par nos contributeur.ice.s.

Aime-t-on les films à cause de ce qu’ils racontent ou à cause de ce qu’on y reconnaît de nous-mêmes ? Avec Under The Silver Lake sorti en 2018, David Robert Mitchell semble pencher pour la deuxième configuration et la pousse jusqu’à un paroxysme vertigineux: il n’y aurait plus que du référentiel autour de nous, agité par une industrie du spectacle qui a fait de nous ses marionnettes.

Néo-noir. Le “genre” du film est méta par essence, une catégorie de vidéo-club qui n’a jamais produit de gros succès commerciaux (à ma connaissance du moins), dans laquelle on fourre un peu tous les longs métrages américains tripotant les clichés scénaristiques du film noir classique (anti-héros, meurtre, femme fatale, la ville la nuit) en mettant les doigts dans la prise. Si certains font remonter cette étiquette à la fin des années 1970, Under The Silver Lake est une ré-interprétation des codes d’un film noir relativement récent (on pense à Lynch ou aux frères Cohen clashé par une esthétique Melrose Place/ Gregg Araki) avec lequel le réalisateur joue avec une sorte de liesse communicative qui en font un objet totalement hors normes – ce qui explique probablement en partie son crash commercial.

Mais Under The Silver Lake titille aussi une autre tradition, celle du “stoner movie” de The Big Lebowski ou Inherent Vice, qui met en scène un héros à la nonchalance narcotique. Ici, on suit les pas de Sam (Andrew Garfield), un late vingtenaire, visiblement pas obsédé par la vie active et dont les principales activités se résument à éviter son propriétaire qui lui réclame des mois de loyers en retard et espionner ses voisines quand elles se promènent dans le plus simple appareil. Quand l’une d’elles, fraîchement arrivée (Riley Keough), disparaît le lendemain d’une soirée de flirt, Sam sort momentanément de son apathie légèrement dépressive pour la retrouver. Conçu comme une chasse aux trésors autant que comme une enquête policière psychédélique, le film nous balade nonchalamment dans les tréfonds de l’industrie du divertissement, de fêtes privées en concerts. En arrière plan, un tueur en série menace la tranquillité californienne mais il est d’un genre un peu spécial : il ne tue que les chiens.

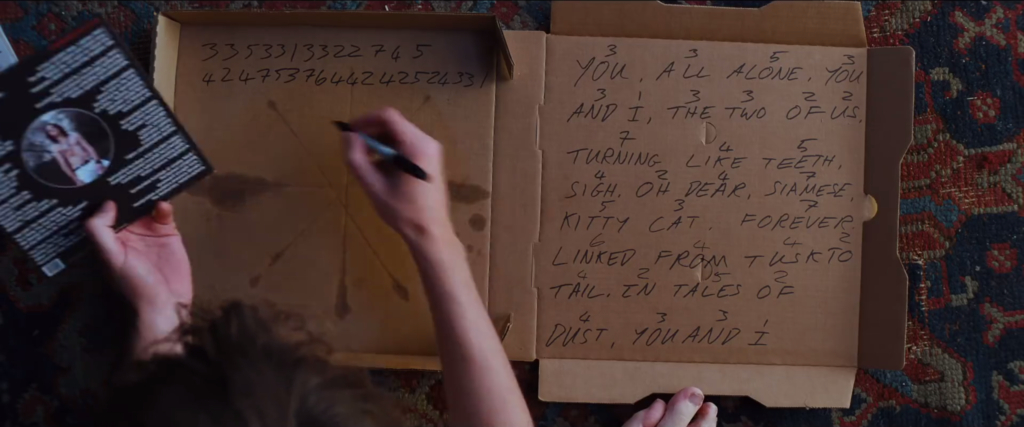

Ce thriller hitchcockien à la sauce slacker, au souci du détail extrêmement précautionneux pour les nerds, est le prétexte d’une réflexion sur les préoccupations d’une génération obsédée par le sens caché des choses futiles. Under The Silver Lake, derrière ses apparences de pastille policière colorée un peu branchée, s’attaque à une drôle de baleine blanche: la pop culture et son influence sur la marche du monde. Sam (campé par le toujours excellent Andrew Garfield), double probable d’une bonne partie des trentenaires qui ont grandi avec Nirvana et Mario Bros, oppose un refus de fonctionner et questionne plus ou moins volontairement la façon dont la contre-culture et la pop peuvent nous façonner (et nous arnaquer).

Film à spectacle et rebondissements (bagarres, trous noirs, scènes d’amour et happy ending), Under The Silver Lake est à la fois un pas de côté sur la notion même de pop culture et une occurrence de plus d’un cinéma qui ne fonctionne que par concomitance avec le spectateur. “Under The Silver Lake explication” “Under The Silver Lake codes cachés” tapent nerveusement, depuis sa sortie, des spectateurs un peu paumés, nourrissant le statut d’œuvre culte du film en même temps que sa thèse : si l’Art ne produit que des œuvres en référence à d’autres, peut-on encore y trouver une forme de profondeur ? Et si ce n’est pas le cas, ne vaut-il mieux pas baisser les bras, fumer de la weed et relire encore et encore des vieux numéros de Playboy ? (Ou regarder “encore et encore” les mêmes films, vous m’avez vu venir). Under The Silver Lake nous fait tanguer entre les deux mais dédramatise à sa façon l’importance qu’on peut donner à la chose cinématographique et à la pop. Il tourne en ridicule nos obsessions et notre quête de sens. Il nous laisse aussi la possibilité de nous en foutre, comme Sam qui arrête de travailler, payer son loyer et répondre aux injonctions sociales. C’est en cela qu’il est subversif, conscient de ses contradictions mais gentiment incisif. Le genre de films qu’une catégorie de cinéphiles adore descendre en flèche.

Quand j’ai vu Nope il y a quelques semaines puis quand j’ai lu les réactions outrées d’une partie du public, je n’ai pu m’empêcher de repenser à Under The Silver Lake (au-delà d’une passion pour The Jesus Lizard). Le film de Jordan Peele fonctionne à bien des égards de la même façon, Xerox d’un sous genre de vidéo-club lui aussi (l’attaque des aliens), truffé de références visuelles, sonores et linguistiques à la culture pop. Jugé boursouflé et un peu vide par ses détracteurs (comme le film de David Robert Mitchell à sa sortie), Nope réussit pourtant selon moi à injecter une bonne part d’invention et de réflexion sociétale dans un genre de pop corn movie accessible à tout un chacun. C’est un peu comme un M. Night Shyamalan qui aurait substitué la lutte pour l’égalité au christianisme moisi (spoiler: ça fait du bien).

Depuis la sortie de Under The Silver Lake, David Robert Mitchell semble entaché par l’échec commercial de son film (Hollywood ne pardonne jamais aux petits malins qui jouent avec ses constructions). Aux dernières nouvelles (qui datent un peu), le réalisateur aurait signé un script “subversif” pour un film de super-héros. On l’attend avec impatience. Et un peu d’appréhension forcément. Mais au pire, on pourra continuer à se lover dans les rues sombres et les volutes de fumée de ce film qu’on aime au travers de ce qu’il raconte et de ce qu’on y reconnaît de nous-mêmes. Futile et essentiel.

ADRIEN DURAND

Nous projetons le film au cinéma l’Utopia à Bordeaux ce vendredi 23 septembre à 20h !