On est en janvier 1980 dans le quartier de Hell’s Kitchen à Manhattan. La ville n’a jamais autant ressemblé à Gotham City, encore fumeuse des immeubles incendiés par des fraudeurs à l’assurance. Le quartier est peuplé de rats, de drogués et de musiciens en route pour le firmament. Parmi eux, il y a Bruce Springsteen qui a déjà passé plusieurs mois au Powerplant Studio pour enregistrer son cinquième album, The River. Quelques jours après le dernier Noël des années 1970, il croise un groupe en train de travailler dans une autre salle de prises. Les deux musiciens qui le composent ont des allures d’insectes mutants échappés d’une poubelle extra-terrestre : combinaison de garagiste ou de cosmonaute (on n’est pas trop sûr), cuir noir, lunettes noires, aura noire. Alan Vega et Martin Rev, le duo Suicide, travaillent sous la houlette de Ric Ocasek du groupe The Cars à la production de leur deuxième album. C’est peu dire que les chances étaient rares pour que se croisent la comète Springsteen, qui remplissait déjà les stades à cette époque, et le duo, punk avant tout le monde, qui maltraitait les oreilles des alcoolos des dive bars de Manhattan. Et pourtant, Springsteen tombe en pâmoison devant la musique synthétique, agressive et lascive de Suicide. Leur approche semble toucher quelque chose au plus profond de lui et chambouler sa perception d’artiste de studio, lui qui a déjà passé neuf mois au Powerplant à travailler sur son disque. Au moment de s’enfermer dans une maison du New Jersey l’année suivante pour enregistrer seul son monumental Nebraska, il ne cesse de repenser à la vision de cette guerrilla à deux, Suicide ou le plus court chemin entre Unabomber et Elvis Presley.

Selon moi, ce qui a créée un point de connexion inattendue entre Springsteen et Suicide c’est justement la source d’inspiration primale d’Alan Vega : le rock’n roll des années 1950 et en particulier cette figure d’Elvis Presley. C’est peut-être un détail vu d’aujourd’hui, mais la décennie 1980 commence en digérant encore difficilement un drôle de ragoût avarié : le décès d’Elvis Presley sur ses toilettes, un sandwich géant banane beurre de cacahuètes dans une main, le cadavre du rock’n roll dans l’autre. Suicide, plus que personne alors, convoque le fantôme du King dans les déhanchés et les moues haineuses de Vega, dans cette drôle de séance de nécromancie qui donne l’impression que toute la lubricité de Presley a fait un tour dans les limbes avant de venir s’installer dans le corps malingre d’un gamin juif de Brooklyn. Cette manière d’avoir absorbé l’endorphine et l’euphorie d’une époque pour en proposer une version hantée et sardonique, qui nous fait pencher en permanence entre la nostalgie réparatrice et le présent déréglé, est d’une certaine manière la même à l’oeuvre depuis les débuts dans le cinéma de Lynch. C’est ce qui explique probablement l’épiphanie de Springsteen en entendant Suicide chanter Be Bop Kid. Et c’est ce qui contribue certainement aussi à la diffusion jamais démentie d’une esthétique lynchienne depuis les années 1980.

Quand la troisième saison de Twin Peaks est sortie en 2017, je vivais encore à Paris et un de mes amis journalistes m’avait confié qu’il attendait avec impatience la diffusion des épisodes. “Car je sais que pendant 90 minutes, je vais me sentir bien.” S’il m’avait paru étrange sur le moment d’associer Lynch et feel good, j’avais pourtant ressenti cette même bouffée étrange de bien-être en regardant une nouvelle fois Blue Velvet quelques mois plus tard.

On est cette fois en 2023 et Twitter me suggère régulièrement les publications d’une jeune Américaine, créatrice de contenus très suivie dont tout l’univers visuel tourne autour de David Lynch. Au-delà de ses détournements graphiques, elle poste régulièrement des échanges avec ses parents qui l’exhortent à trouver un travail et à boire de l’eau. Elle oppose à la pression de ses géniteurs une obsession : celle d’incruster des photos d’elle dans Mulholland Drive ou Twin Peaks. Tout son magnétisme digital se résume à cela. C’est à la fois obsédant et désespéré(-ant) mais cela incarne une nouvelle fois le pouvoir antalgique supposé du cinéma de David Lynch, qui a largement survécu au contexte culturel qui a vu son éclosion.

Depuis quelques années, je vois les traces de l’univers esthétique du réalisateur absolument partout, ou presque, en tous cas dans tout ce qui se réclame d’une americana sombre et crooner, qui aurait étrangement échappé à la guerre des sexes et miraculeusement créé un portail temporel entre les années Truman et les années Biden. Celle qui aura assez parfaitement assuré cette translation culturelle se nomme bien entendu Lana Del Rey dont l’inaugural Video Games définissait idéalement un cahier des charges pour les années (et les générations) à suivre. Californie intemporelle des palmiers et des néons, des espaces fumeurs et des mecs toxiques. En 2012, elle chante même Blue Velvet dans une pub pour H&M (triste monde tragique ? La question n’est même plus là). Un peu plus loin, c’est la country queer d’Orville Peck, créature cowboy de la nuit qui invoque l’esprit du maître avec sa musique qui nous plonge dans un bain amniotique de références à l’après-guerre et au culte du corps mutant, donnant vie à un reboot de la figure de Bob, le boogeyman de Twin Peaks. Et que dire de la witch house, de Perfume Genius et de toute la scène actuelle dark ambient ? On pourrait même relier sans trop de souci un album comme I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside de Earl Sweatshirt à ce même héritage.

Le 7e art bien évidemment n’y fait pas exception et j’ai été tenté lors d’une discussion avec l’équipe du cinéma qui nous accueille régulièrement d’évoquer un “Post Hollywood lynchien” de la même manière que l’on a pu parler de Nouvel Hollywood. Car des moyens de production à la liberté narrative en passant bien sûr par les canons esthétiques, c’est toute une génération de réalisateur·ices qui existent après Lynch (et grâce à lui). Under The Silver Lake, Ham On Rye, Knives & Skin, Queen of Earth, White Bird In The Blizzard, Riddle of Fire, Falcon Lake, Brick ou même Donnie Darko et Bound en remontant un peu plus loin… toute une école lynchienne a émergé, perpétuant cet univers échappant aux époques, faisant se côtoyer de manière délicieusement ambiguë damnation et promesses de jeunesse éternelle. Tiens, j’ajouterais même mon film préféré de 2024, May December de Todd Haynes, sorte de décalque de Mulholland Drive passé à la moulinette d’un dark télé-achat (je le dis comme un compliment).

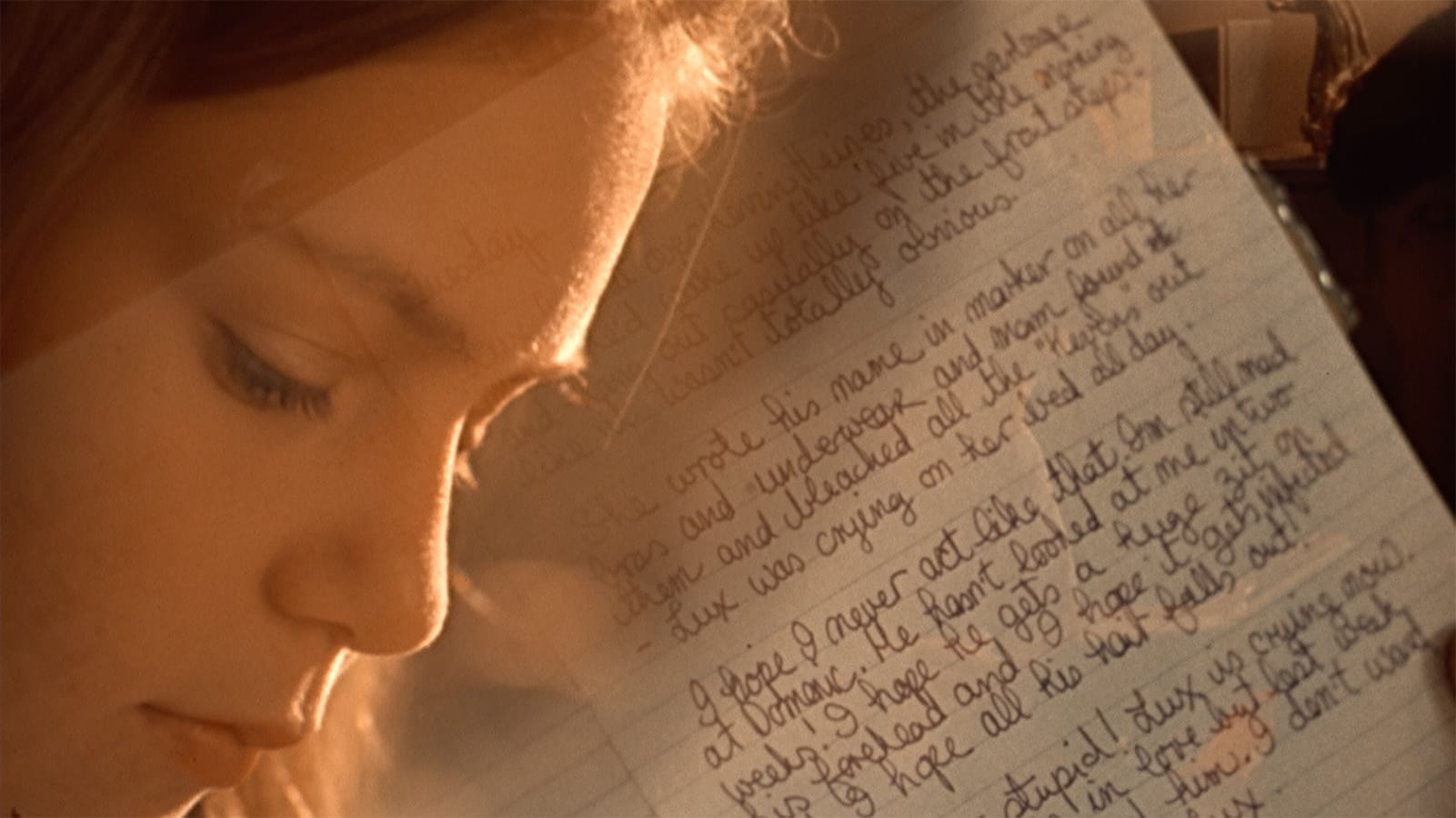

Pour préparer cet article, j’ai regardé de nouveau Fire Walk With Me, film prequel à la série Twin Peaks, sorti en 1992, plutôt mal reçu à l’époque et dont moi aussi j’avais gardé un souvenir assez mitigé. Avec le recul du temps, ce visionnage m’a fait jaillir à la figure tout le capital de séduction vénéneuse mais réelle du cinéma de Lynch, celui qui explique qu’aujourd’hui une étiquette comme “lynchcore” puisse être envisagée pour décrire l’impact culturel, voire sociétal de son cinéma. Rappelons que ce dernier ne cesse jamais de faire référence au même endroit, à la même époque, qui est à la fois flou sur le plan historique mais totalement clair dans la conscience collective. C’est cette route de nuit qui mène à ce parking de diner où se trouvent en train de rire et boire un milk shake des filles et des garçons joués par des acteur·ices trop âgé·es (induisant déjà un réel en forme de fraude) pendant que dehors les adultes s’activent à leur prédation. C’est la magie (et la malédiction) de la culture américaine, celle d’être incapable de dépasser une sorte de point culminant culturel et en ce sens, il est probable que Buddy Holly, Elvis Presley, Marilyn Monroe et les publicités Coca-Cola soient les équivalent américains de Proust, Godard ou du premier album de Daft Punk pour les Français·e : des trucs indépassables simplement parce que personne au fond n’a envie de les dépasser.

Revenant à Fire Walk With Me, je me rends compte que plutôt que le neonoir, ce film s’apparente davantage à un soap-opera noir et c’est étrangement dans ses formes d’outrances qu’il nie toute obsolescence programmée. Lynch n’a jamais cherché à s’échapper de ce référentiel de rockabilly inquiet ou si peu (quittant les petites villes pour Los Angeles, il a suivi le même chemin probable que ses personnages s’ils avaient survécu). Il est à sa manière toute personnelle garant de la conservation de cette vision d’une époque qui n’a jamais vraiment existé et s’accorde une forme d’éternité grâce à ce génial paradoxe : il envisage de se revendiquer peintre d’une époque meilleure, plus belle, tout en ne niant pas l’inquiétude et la noirceur inhérente à un temps déjà mort. Il a inventé à sa manière une nostalgie d’une époque virtuelle, parvenant dans des films totalement ambient à dérégler nos perceptions. “Bob a libéré notre esprit de la même manière qu’Elvis avait libéré notre corps”, affirmait Sprinsgteen à propos de Dylan. Et si Lynch avait simplement libéré notre inconscient ?

Concernant ces disciples (et/ou suiveur·euse·s), il est difficile de trancher entre la bonne foi inhérente à l’hommage énamouré et la citation rétro maniaque qui pencherait plutôt vers le calcul commercial (proposer au public un truc qu’il connaît déjà pour le conforter, on revient au bien-être). Une position optimiste serait probablement de préférer que Lynch fasse école, plutôt que Tim Burton ou Quentin Tarantino (ou pire Oliver Stone, j’en ai des frissons). Je préfère adopter une sorte de pessimisme ensoleillé, plus lynchien (meta alert!) mais aussi un peu capitalisto-sceptique. Car à force d’être répété, singé, cité, l’idéal esthétique du maître est de plus en plus débarrassé de son poison le plus délicieux : sa noirceur. Il faudrait bien veiller à ne pas le réduire à une version légèrement gothique d’un épisode de 90210 ou à un simple clickbait Instagram, posté aux côtés de captures de Paris, Texas ou Normal People.

La force pérenne de cinéma de Lynch réside dans un procédé narratif et esthétique essentiel, voire vital : revenir sur les lieux du traumatisme originel, encore et encore, pour retrouver la quiétude d’avant le basculement dans l’horreur et tenter de la comprendre (sans jamais le réparer cependant). Pour Lynch, c’est peut-être cet événement fondateur effleuré dans le documentaire The Art of Life (j’y ai lu le suicide d’un voisin sur la pelouse proche de la maison de son enfance). Pour l’Amérique, Suicide, Sprinsgsteen, c’est le jour où Elvis Presley est mort. Pour chacun·e d’entre nous, quel que soit cet événement traumatisant initial, il nous reste toujours la possibilité de revenir sur ses lieux en nous plongeant dans la douceur sombre et inquiète du cinéma de David Lynch. Et de tous ces dérivés.

Adrien Durand

Cet article est paru initialement dans le numéro zéro de la revue Amateur·e fin 2024.