Du récit d’un groupe de death metal adolescent tué dans l’oeuf à ce casanier contemplatif transformé en plante-cailloux, le chemin sinueux que trace John Darnielle le long de la cartographie impressionniste de All Hail West Texas ne semble porter en lui que déni, espoirs illusoires et amours vaches. Cette cosmogonie de poche cryptique, décharnée, peuplée de rêveurs moyens dont les desseins triviaux se dissolvent perpétuellement dans l’immensité qui les entoure (la route mène ici rarement à la transcendance), marquera la conclusion – et sans doute l’apogée – en 2002 de la première incarnation artisanale des Mountain Goats, après une décennie de sorties confidentielles et bricolées.

Le souffle de la résurrection qui balaie tous les recoins du Texas illuminé de Darnielle trouve son écho dans le destin singulier d’un radio-cassette Panasonic RX-FT500, compagnon historique mais fatigué du songwriter, que celui-ci finit par exhumer de son tombeau après deux années d’un magnétophone Marantz jugé sans caractère, nourrissant alors l’espoir fébrile d’une auto-réparation magique. Mystère de la foi slacker ou devenir prophétique, le boombox capricieux réapparaît effectivement régénéré, une aubaine pour le disque-monde que Darnielle vient de composer dans la solitude temporaire du domicile conjugal (sa femme étant partie suivre un stage de hockey au Canada). Le bourdon hypnotique de la machine ressuscitée, seul Lazare de cette fresque lo-fi aux consonances parfois bibliques, y habite ainsi l’espace narratif à la manière d’un bruit de fond oraculaire, présence omnisciente qui introduit puis clôture invariablement chacun de ces contes moraux miniatures traversés d’errances contrariées et de décisions souvent mauvaises.

À l’exception des amants cosmiques de Jenny, pour qui une virée dans le désert sur une Kawasaki immaculée se transforme en pinacle extatique (ainsi résumé dans l’hérésie joyeuse de la ligne ‘We were the one thing in the galaxy God didn’t have his eyes on’), la désintégration du couple et l’aliénation domestique dominent les motifs d’un album fasciné par les marges de l’Americana. Si le foyer est une impasse, ses possibilités d’échappatoire n’en demeurent pas moins paralysantes: une association dysfonctionnelle, scellée dans une promesse de chute commune (crédits impayés, alcool, jeux d’argent, et dans une certaine mesure, fantasmes de gloire satanique), demeurera pour ses sujets un ancrage finalement plus rassurant que le labyrinthe introspectif accompagnant ici toute tentative de renaissance individuelle (la seule destination offerte par les autoroutes texanes se matérialisant sous la forme d’un havre communautaire possiblement davidien, dans l’hermétique Color In Your Cheeks). Le road-trip en tant que thérapie de couple se révélera autrement plus cruel, à l’image du déchirant The Mess Inside, où une relation amoureuse en pleine déliquescence cherche à tromper sa mort en se déplaçant de ville en ville, jusqu’à revenir sur les traces de sa genèse – mais ce banc new-yorkais, autrefois réceptacle de sentiments magnifiques, n’est désormais plus que le symbole douloureux de leur irréversible érosion.

En se confrontant à ce qui est toujours plus grand qu’eux (l’évocation d’un ciel souverain surplombant tout mouvement est par ailleurs récurrente), les personnages de All Hail West Texas, n’ayant bien souvent alors pas d’autre alternative que l’échec, déploient néanmoins une loyauté aussi irraisonnable que héroïque envers leur idéaux – que ces derniers soient motivés par l’espérance ou le ressentiment. Rien ne pourra arrêter Jeff et Cyrus, les metalheads amers de la protest-song fictive The Best Ever Death Metal Band In Denton, dans leurs plans de vengeance occulte (impossible ici de ne pas penser, probablement à tort, au drame de Columbine), ni ce rancunier mystique qui attend patiemment l’Apocalypse à Dealey Plaza (lieu de l’assassinat de Kennedy à Dallas) dans le seul but de voir sa partenaire y disparaître avant lui. Quant au jeune espoir du football américain de Fall of the Star High School Running Back, reconverti en dealer d’acide malchanceux après qu’un accident du genou ait annihilé toute poursuite de gloire sportive, sa seule postérité sera celle d’avoir été le premier mineur incarcéré en prison fédérale.

Les odes aux destins déchus que façonne John Darnielle de son phrasé de prêcheur excentrique, débit nasillard parfois précipité et envolées coups de fouet, laissent transparaître une forme d’attachement empathique de leur narrateur envers le déroulement de ces vies imaginaires cabossées (le sous-titre de la pochette, indiquant le nombre de sept personnages – jamais nommés – pour quatorze chansons, suggère une transversalité dans les récits). Employant la forme du journal intime tout en épousant des paysages mentaux qu’il n’habite pas directement, Darnielle dépouille ses folk-songs de l’affect autocentré alors prôné par les jeunes disciples de l’antifolk (le revival beat downtown des open mics du Sidewalk Café incarnant à ce moment le paroxysme de la ‘petite histoire personnelle’, de Kimya Dawson et Jeffrey Lewis à Herman Düne), comme pour en revenir à sa source archétypale: des histoires finalement universelles de paumés célestes et de voyageurs en quête de sens, qu’il habille d’un flux de conscience générateur d’intériorités candides et d’une poétique du minuscule à la Brautigan (la description exhaustive d’un caillou trouvé devant la porte d’un motel par exemple, dont la contemplation, étirée sur un couplet entier, invite au sentiment de vertige métaphysique).

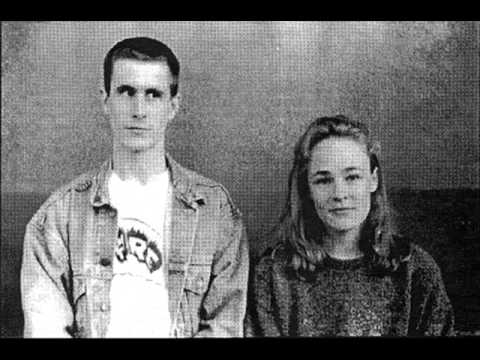

Malgré l’aridité extrême (voire extrémiste) de ses enregistrements homemade, Darnielle se défend de toute allégeance à une quelconque ‘éthique lo-fi’, allant jusqu’à nier le concept même de ‘fidélité’, qu’il juge aussi précaire que n’importe quel autre système de classification subjective – comme il l’expliquait à NPR en 2013, au détour d’une étonnante analogie culinaire: «Je vois plus ça comme la nourriture en fait. Il n’en existe pas de meilleure, seulement des goûts différents et certains qu’on aime plus que d’autres ». Pour lui, outre cette texture étrangement atemporelle qu’il semble affectionner et qui le fait sonner comme un Woody Guthrie sous amphéts’, la volonté DIY est avant tout affaire de vérité émotionnelle: privilégier le radio-cassette au studio d’enregistrement (qu’il pratiquera dans la deuxième partie de sa carrière, accompagné d’un groupe), c’est pouvoir capturer la sève vitale d’une chanson fraîchement écrite, qui se délite forcément dans le laps de temps séparant la phase de composition et l’organisation de séances professionnelles.

Une obsession pour un imaginaire adolescent tendance goth Asperger (jeux de rôles, Lovecraft, références metal, vampires et autres bestiaires infernaux émaillent l’ensemble de son oeuvre) nourrit le rapport trouble que Darnielle, catholique revendiqué, entretient avec le sacré et la catastrophe divine. L’album est d’ailleurs dédié à « tou.t.es les jeunes garçons et filles en t-shirts Morbid Angel à travers le pays» rêvant d’un futur électrique dans le refuge de leurs chambres, rappel de la furie imminente de Jeff et Cyrus, érigés en martyrs pop de la bêtise bigote américaine (l’atroce fiasco du West Memphis Three en filigrane). Dénouement aussi absurde que merveilleux, le guitariste du groupe de Tampa en personne leur rendra hommage quinze ans plus tard en faisant une apparition live aux côtés des Mountain Goats sur The Best Ever Death Metal Band In Denton. Entre-temps, All Hail West Texas, désormais auréolé du statut de classique indie, a fait l’objet d’une réédition en 2013 agrémentée d’inédits et de nouvelles notes d’accompagnement, ainsi que d’un podcast entièrement dédié à l’analyse de chacun de ses morceaux (le sans doute bien nommé I Only Listen To The Mountain Goats).

L’influence du disque (sans oublier celle du marquant Sweden, sorti en 1995) se retrouve directement chez les antifolkeux susnommés (l’attrait pour l’écriture référencée, allant parfois ici jusqu’au name dropping privé, ainsi que le télescopage de l’anodin et de la fulgurance existentielle), qui voient en Darnielle, excentrique américain type aux côtés des regrettés Daniel Johnston ou David Berman, un parrain original et un modèle de DIY cool. Sa discographie nébuleuse et spontanée initiera chez certain.e.s un nouveau modèle de production (le foisonnement de CD-R et side-projects des frères Düne notamment), et ses résonances emo-compatibles feront écho chez des adeptes d’une folk bavarde exempte d’ironie (salut Malkmus) comme Conor Oberst avec Bright Eyes ou encore Sufjan Stevens, autre chrétien torturé spécialiste de la fresque pittoresque (les concept albums un brin épuisants du mégalo Father John Misty pouvant en représenter eux une sorte d’extension monstrueuse).

John Darnielle, lui, a récemment ressorti le Panasonic magique pour un album surprise d’Avril, cadeau rétro d’obédience païenne dont les compositions, écrites dans l’urgence de l’avènement pandémique, explorent les études d’un historien français sur les derniers polythéistes de l’Empire Romain, résistants endurcis que le triomphe du christianisme finira par achever. Encore une histoire de combat perdu d’avance donc, mais la morale des Mountain Goats l’a désormais prouvé: c’est bien dans l’obstination dévouée que se dessinent les prières les plus sublimes.

JULIEN LANGENDORFF

Ce texte est initialement paru dans le numéro 7 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.