Après des rendez vous manqués, on finit par attraper Rick Froberg au téléphone et en pleine montée de grippe pour revisiter la discographie de son groupe Hot Snakes et des projets qu’il a partagé avec John Reis (frère siamois qui ne le quitta que le temps de monter Rocket From the Crypt) et qui ressemble à un parcours sans fautes, jusqu’au plutôt réussi « Jericho Sirens », point d’orgue d’une série de rééditions sortis par Sub Pop. La raison de cette vitalité créative est sûrement à chercher dans la versatilité du musicien et sa capacité à voler de projets en projets sans regarder derrière. Retour sur 29 ans de rock’n roll américain, entre deux silences et quintes de toux.

Tu es né à Los Angeles avant de partir vivre à San Diego. La musique avait-elle une place importante dans ta jeunesse ?

Mes parents avaient une toute petite collection de disques, je n’ai pas vraiment baigné dans la musique. Comme beaucoup d’enfants de mon époque, j’écoutais la radio, la radio AM et pas la FM ce qui faisait une grosse différence. Mais mes amis n’étaient pas des gens sophistiqués avec des grandes collections de disques.

Tu es content d’être né avant l’apparition d’Internet ?

Oui j’imagine. Avant c’est clair qu’on devait faire beaucoup plus d’efforts, naviguer de magasins de disques en magasins de disques, enregistrer des cassettes. On était plus activistes ça c’est sûr.

Quand tu as rejoint Pitchfork (1er groupe de Froberg actif à la fin des années 80) tu avais une idée déjà de la musique que tu voulais jouer ?

Le groupe existait déjà quand je l’ai rejoint, c’était moins une vision personnelle qu’un effort collectif. On n’était pas vraiment guidé par une idée en particulier, juste par l’envie de n’imiter personne et surtout de ne sonner comme personne.

En réécoutant le groupe aujourd’hui, j’ai trouvé qu’il sonnait comme le chaînon manquant entre le hardcore naissant de la côte Est et le punk hardcore de la côté Ouest. Tu es d’accord ?

On se sentait plus proche des groupes de la côte Est ça c’est sûr. On n’aimait pas trop ce qui se faisait en Californie à cette époque, comme TSOL par exemple. On aimait ce qui se faisait à DC ou New York plutôt.

Tu écoutais du garage à cette époque ? L’influence des Gories par exemple semble avoir pas mal compté pour toi.

Je n’ai pas découvert les Gories avant de jouer dans Drive Like Jehu. Ensuite je les ai beaucoup écouté c’est sûr. Mais à cette époque, le garage comme on l’entend aujourd’hui n’existait pas. Il y avait des micro scènes mais ce n’était pas une esthétique que je connaissais ou maitrisais. J’aimais les choses plus agressives, peut-être plus stupides aussi, on sortait juste de l’adolescence. Surtout je voulais écouter et jouer de la musique qui sonne contemporaine, pas me tourner vers le passé. Je détestais la nostalgie.

Comment s’est passé le passage de Pitchfork à Drive Like Jehu ?

Je ne me souviens pas vraiment pourquoi Pitchfork s’est arrêté. John (Reis) et moi on a formé le groupe assez vite. Je voulais jouer de la guitare. Dans Pitchfork, j’étais seulement chanteur et c’était une expérience horrible pour moi. J’étais censé être au centre de tous les regards et divertir la foule, ça n’était pas du tout naturel pour moi. Quand j’ai commencé à jouer de la guitare, je ne savais pas du tout ce que je faisais, je savais que je voulais être « cool » mais c’est à peu près tout (rires).

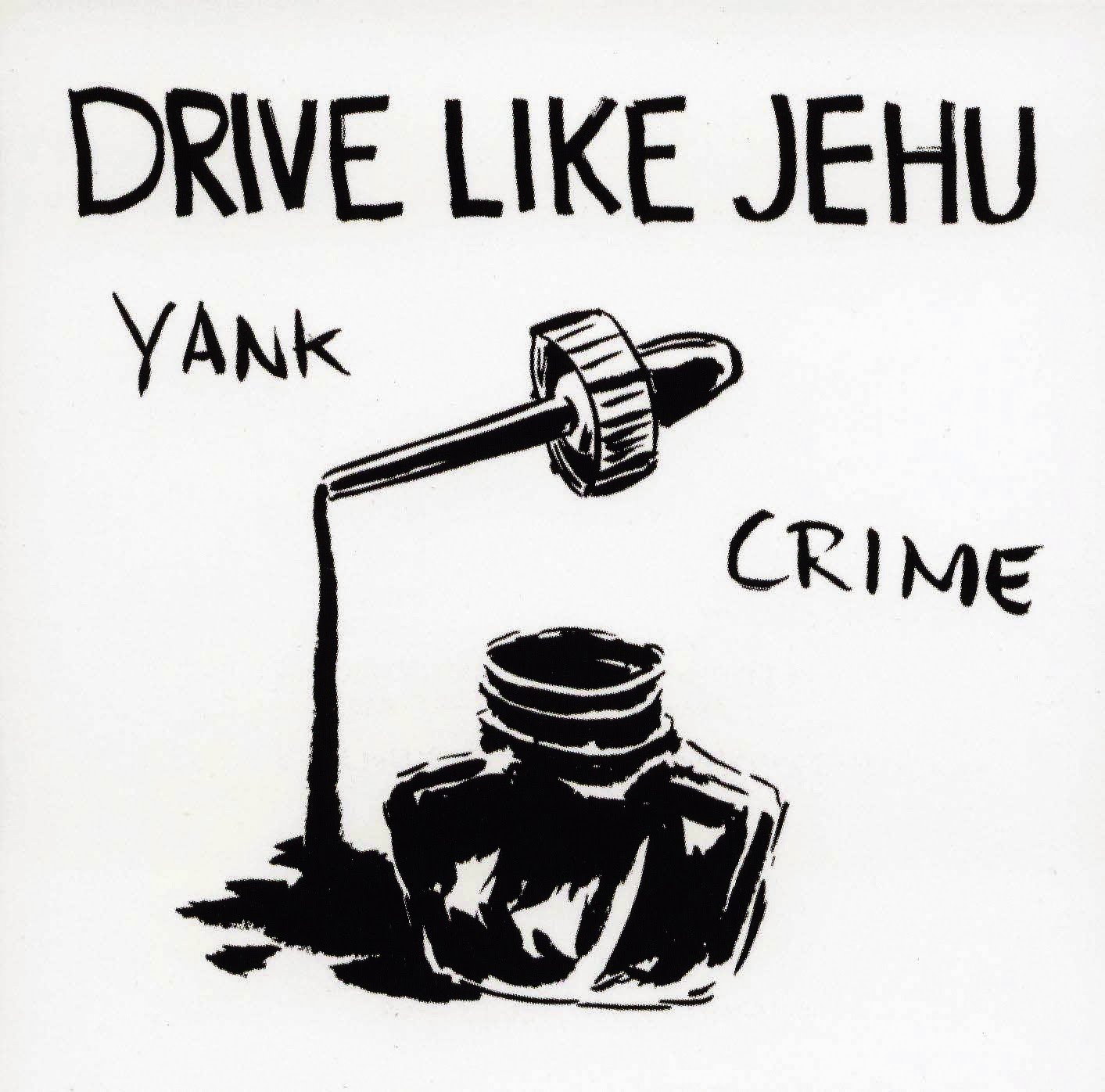

Drive Like Jehu s’est retrouvé signé sur une major ensuite, Interscope. C’est assez dingue d’imaginer de nos jours, qu’un groupe comme le vôtre puisse être signé sur une maison de disques comme ça.

Oui c’était assez surréaliste. Les gars du label sont venus nous voir, nous ont emmené au restaurant, nous faisaient des cadeaux. Ils avaient déjà signé Rocket From the Crypt qui était l’autre projet de John et un peu notre groupe jumeau. Mais ça n’a duré qu’un seul disque, après nous nous sommes séparés. Mais il y a eu du positif de cette expérience. On a pu tourner partout dans le monde, dans des bonnes conditions. La situation était très différente d’aujourd’hui. Il y avait beaucoup moins de groupes et donc c’était plus facile d’attirer l’attention sur toi.

C’est toi qui gérais les artworks, c’était pour rester indépendant et auto suffisant ?

C’était le plus simple surtout. J’étais le seul artiste dans les groupes dans lesquels je jouais et mon premier travail a été illustrateur pour des magazines et des marques de skate donc c’était assez naturel. Je savais m’y prendre et avant l’arrivée des ordinateurs c’était un facteur important. Et puis c’était une passion pour moi, ça l’est toujours. Et en effet ça me permettait de contrôler l’image de mes groupes.

Qu’est ce qui t’inspirait dans la création de ces artworks ?

Je n’ai pas de réponse générale à te donner. Je voulais un peu comme pour la musique que ce soit très différent de ce qui existait et de ce qu’on voyait.

Et à la création de Hot Snakes, justement, est-ce que tu t’es placé dans une continuité vis à vis de tes projets précédents ou avais tu encore envie de faire table rase du passé ?

John et moi nous avons formé ce nouveau groupe avec une idée de continuité, on ne peut pas le nier. Quand on jouait dans Drive Like Jehu, tout prenait énormément de temps, notre section rythmique rendait les choses complexes et longues. Je déteste ça, je ne travaille pas comme ça, je n’aime pas la musique compliquée, j’aime les choses claires, rapides. Avec John, on écoutait beaucoup les Wipers, Suicide et on avait envie de faire quelque chose dans cet esprit là.

Je trouve que ce qui change avec Hot Snakes c’est ce son empreint de chaos et en même temps qui se raccroche toujours à des hooks pops, notamment dans les parties de voix.

Oui c’est tout à fait vrai. Tu parlais de garage toute à l’heure, c’est le moment où cette musique est arrivée dans le tableau pour nous. On ne voulait plus faire de punk rock, on voulait simplement revenir aux bases du rock’n roll. L’influence des Gories a été importante dans ce processus.

C’est un peu le malentendu à propos de Hot Snakes qui a souvent été catégorisé post punk là où il y a toujours des refrains et une énergie très rock’n roll.

Oui je suis tout à fait d’accord. Ca n’a jamais été mon truc le post punk, j’aimais Chuck Berry moi.

Tu peux nous parler de la création de « Automatic Midnight » (1er Hot Snakes sorti en 2000) ?

Oui ça s’est fait simplement. John avait du temps libre entre deux tournées avec Rocket From The Crypt et il a commencé à enregistrer des morceaux avec Jason Kourkounis. En fait j’ai juste chanté, j’ai joué très peu de choses sur cet album. Ce n’était pas du tout réfléchi ou prémédité et cette session d’enregistrement est devenue le premier album de Hot Snakes.

Tu en étais où de ta carrière de musicien à ce moment là ? Tu voulais en vivre ?

Non je n’ai jamais voulu être un professionnel. On gagne de l’argent maintenant avec Hot Snakes, plus qu’on en a jamais gagné. Mais ça aurait été absurde d’avoir ce genre d’attentes à cette époque. J’ai toujours gagné ma vie à côté de la musique et c’est très bien comme ça.

Tu peux me parler de « Suicide Invoice », le disque suivant et en particulier de son incroyable pochette ?

Que veux tu savoir à propos de la pochette ?

Comment est né cette juxtaposition ?

Dans la plupart des œuvres et designs sur lesquels je travaille la notion d’absurde est très importante. J’aime juxtaposer des choses qui n’ont rien à voir et créer une nouvelle image de cette façon. J’aimais beaucoup ce dessin de téléphone et j’ai ajouté ces vagues, je me suis dit « oh voilà une image que j’aime », il ne faut pas chercher plus loin. J’aime être surpris moi même.

Tu confrontes souvent des images pop et des symboles violents ?

Violent ? Oui sûrement en fait tu as raison. Ce n’est pas une valeur que je défends mais j’ai envie que les images soient violentes en un sens, chaotiques, comme la musique que l’artwork vient illustrer.

Tu n’as jamais été censuré ?

Non jamais, même quand on était signé en major avec Jehu.

Vous avez essayé de nouvelles choses sur « Suicide Invoice », en termes de sons et de production, des choses plus expérimentales et synthétiques.

Avant Hot Snakes était un projet plus qu’un groupe, mené par Jason et John. Avec « Automatic Midnight », on est devenu davantage un groupe, les idées étaient mises en commun. Et on est revenu à une approche plus rock’n roll, presque quatre pistes.

Au moment où il était enregistré (2002), la musique électronique prenait de l’importance dans le paysage, tu y étais sensible ?

Non pas vraiment. A l’époque, je venais de déménager à New York et j’étais entouré par ces sonorités electro-clash et ces groupes dance rocks mais ça ne me plaisait pas beaucoup. La musique électronique qui m’intéressait était plus ancienne, j’aimais beaucoup Kraftwerk par exemple. J’étais plus intéressé par le fait d’expérimenter avec des claviers que la musique créée avec des machines uniquement. Je vois ces groupes qui font tout avec un laptop et appuie sur la barre espace « voici ma musique ». Non très peu pour moi.

Et un groupe comme LCD Soundsystem qui a commencé à jouer à cette époque à New York justement et qui faisait du rock avec pas mal de claviers ?

Je ne sais même pas si j’ai déjà écouté LCD Soundsystem (rires). Je ne sais pas à quoi ça ressemble. On jouait plutôt avec The Rapture, Interpol, The Strokes, Radio 4, tous ces groupes faisaient notre première partie. Ca ne m’emballait pas plus que ça pour être honnête. Tout le monde pompait Gang of Four puis ces groupes se sont mis à faire de la dance music, à jouer les Dj’s. Pas du tout ma tasse de thé.

Ensuite vous sortez rapidement « Audit In progress ».

On avait changé de batteur, Jason est parti jouer dans un groupe grunge pop (Burning Brides, pas si grunge que ça ndr). Mario Rubalcaba (Black Heart Procession) est arrivé à la batterie et tout a changé. Notre son a changé pas mal à ce moment là parce que la dynamique était différente.

Tu aimes toujours ces disques ? Tu y changerais des choses ?

Oh je n’écoute pas mes propres disques. Je n’aime pas écouter ma propre voix (rires).

Il a fallu t’y résoudre quand Sub Pop a lancé cette série de rééditions non ?

John s’en est occupé. C’est son truc. Mais c’est différent pour lui, il est guitariste. Il ne sera pas embarrassé par des paroles, des intentions, des parties de voix. Je n’ai pas envie de me dire « oh pourquoi j’ai fait ça » avec le recul. En live, c’est différent. J’écoute le disque, une fois quand il est fini et c’est tout.

Ce qui qualifie finalement ton approche c’est cette envie permanente d’être dans le présent et de ne pas regarder en arrière. On en vient donc à ce nouvel album, « Jericho Sirens » composé après votre reformation.

Oui on a recommencé à jouer ensemble quand Les Savy Fav nous a invité à venir jouer pour ATP en Angleterre en 2011. Et puis on a enchaîné quelques tournées. C’était vraiment de bonnes sensations. Et puis on a recommencé à jouer à San Diego. Et enregistrer un nouveau disque est apparu naturel.

Ce nouveau disque sort chez Swami et pas Sub Pop. C’est nouveau pour toi ?

Oui et non car j’avais déjà bossé avec Sub Pop sur Obits (projet sans John Reis cette fois). J’avais confiance en eux. Swami c’est le label de John, avec une seule personne derrière. Ce n’était jamais l’idéal côté distribution, les disques étaient tout le temps épuisés, jamais trouvables. Ce qui est normal puisque il avait très peu de moyens. Mais là notre musique est largement diffusée, c’est très positif.

Tu fais attention à la sortie et la réception de ce disque ?

Je suis très attentif à ce qui précède la sortie. L’enregistrement, le packaging. Le disque vient de sortir, il y a une semaine (au moment de l’interview). Difficile de savoir, si tu parles de la réception publique et critique. Mais c’est beaucoup plus facile de l’écouter, il est tout frais, ça n’a rien à voir avec les albums qu’on a fait il y a 20 ans.

J’ai une question qui peut te paraître étrange, mais tu as changé très souvent de projets, est-ce que tu penses qu’en ayant joué toute ta vie dans le même groupe, ta musique et ton évolution musicale auraient été les mêmes ?

Ce que je pense c’est que si tu veux gagner de l’argent et faire une carrière, il faut rester dans le même groupe et construire les choses. Mais je m’ennuie vite, le chaos me motive. C’est comme la monogamie. Si tu as construit un couple avec des enfants et que c’est très fort tu n’as pas envie d’aller voir ailleurs. Mais moi ça n’a jamais été mon cas (musicalement du moins). Je me suis toujours dit « oh si la tournure des choses ne te plaît pas, fais autre chose. » Je déteste me sentir pris dans un piège.

« Jericho Sirens » est certes récent, mais peux tu me parler de sa production ? Le son est assez différent je trouve, moins brut de décoffrage et plus « lisse » peut-être ?

Auparavant, on enregistrait très vite, on n’avait pas de contrat de disques, on devait travailler vite car le studio coûtait cher. Cette fois on n’a pu faire les choses de manière peut-être plus posée et réfléchie. Et puis on a bossé avec un producteur. Mais je ne vois pas vraiment d’autres différences.

Et ton empreinte sur la musique tu y penses ? Ton héritage ou la façon dont tes projets ont pu influencer d’autres musiciens ?

Oui bien sûr j’y pense parfois. Je pense que cette façon très énergétique de jouer de la musique a pu influencer d’autres gens. Notre approche esthétisante aussi peut-être. Je sais que Drive Like Jehu a eu une empreinte palpable, mais beaucoup moins Hot Snakes.

Tu aimerais être plus reconnu ou connu ?

Mon niveau de notoriété me convient parfaitement. Je saute d’occasions en occasions comme je l’ai toujours fait. Ce n’est certainement pas pour tout le monde. Mais moi ça me convient.

Cet entretien est initialement paru dans le magazine New Noise, auquel j’espère vous êtes abonnés!